独自のミニトーチシステムにより環境性能と分析性能を高次元で両立させ、特別なオプション無しで測定時間を短縮し、業務効率化に貢献します。

1. ICP-MSとは?

ICP質量分析計(ICP-MS)

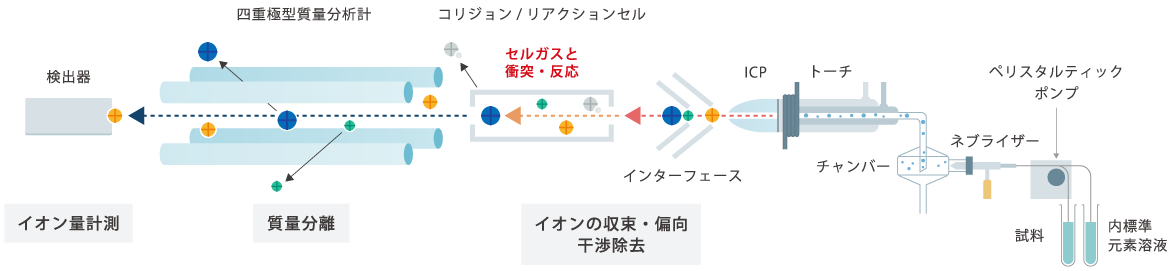

1.1. ICP-MS分析の概念

ICP-MS(誘導結合プラズマ質量分析法)は高温のアルゴン(Ar)プラズマに試料を導入し、試料中の元素をイオン化させ、質量分析計によりイオンのm/z(質量電荷数比)におけるイオン個数を測定することで、元素および、その同位体の濃度を測定する分析法です。

元素は固有の質量を持っており、プラズマに導入されたイオンの多くは1価のイオンとなります。検出されたm/zによって「どのような元素(定性) 」が含まれていたのかを知ることができ、そのイオン個数から「どれだけの量(定量)」含まれていたのかを知ることができます。ICP-MSは液体試料を霧化状態でArプラズマに導入し、高効率でイオン化するため、多くの元素でpptオーダーから測定することが可能です。ICP-MS法は液体中の元素分析装置の中で最も高感度な分析法であり、環境、食品、医薬、ライフサイエンス、マテリアルなど様々な分野の微量元素分析で用いられています。

島津製作所の最新ICP質量分析計「ICPMS-2040/2050」

1.2. ICPとは

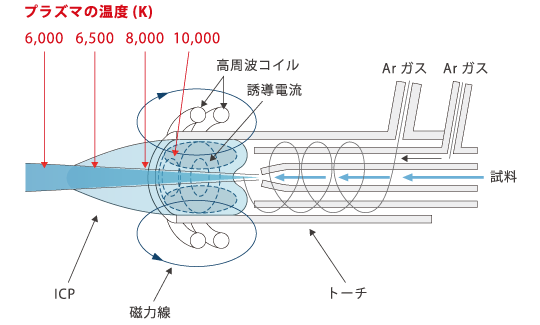

ICPとはInductively Coupled Plasma の頭文字で、誘導結合プラズマを意味します。プラズマとは、固体 ・ 液体 ・ 気体 に次ぐ第四の状態と呼ばれ、気体が電離してイオン化している状態を指します。プラズマは非常に高いエネルギー(=高温)状態で存在し、ICP-MSで使用するArプラズマでは、その温度が6,000~10,000 Kにまで及びます。

ICP-MSでArプラズマを作り出すために、トーチ内にArガスを10数L/min流し、トーチの先端部に配置した高周波コイルに27 MHzの高周波電流を流します。この際、生じた誘導電流によって加速された電子の衝突により一部のArがイオン化し、さらにその衝突によって発生した電子が、他のArを次々にイオン化していくという連鎖的な反応によってArプラズマが発生します。

プラズマは高周波の表皮効果と呼ばれる現象によって、外側の温度が高く中心部の温度が低いドーナツ構造となっており、試料は低温のプラズマ中心部に導入されることで、拡散されずに効率的にイオン化されます。

-

-

発生したプラズマ(側面から)

発生したプラズマ(上部から)

1.3. 分析対象元素

ICP-MSは以下の周期表で示された約70元素が分析可能で、多くの元素でpptオーダーから測定できます。

元素ごとに測定感度は異なりますが、次の3つの特徴を持つ元素の感度が良い傾向にあります。①同位体比率が高い質量数がある、②質量数が大きい(=干渉が少ない)、③イオン化エネルギーが低い。

ハロゲンについても測定が可能で、ICP-AES (誘導結合プラズマ発光分析法)やAA(原子吸光光度法)と比較し、より多くの元素が分析対象となります。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| H | He | ||||||||||||||||

| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||

| Na | Mg | AI | Si | P | S | CI | Ar | ||||||||||

| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |

| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |

| Cs | Ba | La-Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |

| Fr | Ra | Ac-Lr | |||||||||||||||

| La-Lu | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||

| Ac-Lr | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | ||

1.4. 各種元素分析法の比較

液体を対象とするその他の元素分析法との比較を表に示します。

AAは1元素ずつの測定となるため、少ない元素数を低コストでルーチン分析することに優れています。一方で定性分析は不可能であり、測定時間は元素数に比例して長くなります。

ICP-AESやICP-MSは、装置の導入コストはAAより上がりますが、多元素一斉分析による効率的な測定が可能です。

耐マトリックス性、測定精度、メンテナンス性については、 ICP-MSは試料中のイオンが直接装置に導入されるためにICP-AESより劣る点はありますが、高感度測定によるさらなる測定の効率化が期待できます。例としてAsやSeをあげると、これらは有害元素として多くの分野で高感度分析が要求されます。ICP-AESやAAではこれらの元素を高感度測定するために、水素化物発生法を用いて元素ごとに特別な前処理を行って分析する必要がありますが、ICP-MSでは複雑な前処理をせずにAs、Seを含む多元素の一斉分析をすることができます。

| AAフレーム | AAファーネス | ICP-AES | ICP-MS | |

|---|---|---|---|---|

| 感度 | ppb~ppm | ppt~ppb | ppb | ppt |

| 濃度レンジ | 狭い(2桁程度) | 狭い(2桁程度) | 広い(ppb-%) | 広い(ppt~ppm) |

| 耐マトリクス | ◎ | △ | ○ | △ |

| 分析速度(1検体あたり) | 20秒 (元素ごとに分析) |

5分 (元素ごとに分析) |

3分~5分 (元素一斉分析) |

3分~5分 (元素一斉分析) |

| 多元素同時分析 | 不可 | 不可 | 可(定性分析可) | 可(定性分析可) |

| イニシャルコスト | ◎ | ○ | ○ | △ |

| ランニングコスト、使用ガス | ◎ アセチレン、空気、(N2O) |

○ Ar |

△ Ar |

△ Ar、He、(H2) |

| メンテナンス性 | ◎ | △ | ○ | △ |

1.5. ICP-MSで分析できる試料

ICP-MSでは水溶液試料の測定を基本とし、試料を酸性状態にして測定元素を溶液中で安定化することが一般的です。酸性条件にする場合は硝酸1 %(v/v)程度で調製し、酸の添加によって元素の容器吸着や沈殿を防ぎます。 Hgや貴金属などを測定する場合は、安定性向上のために塩酸を添加しますが、硝酸以外の酸はスペクトル干渉の原因となるため、使用する場合はできるだけ少量とすることが望まれます。

固体試料を分析する場合は、前処理によって試料を溶液化する必要があります。近年はマイクロウェーブ分解装置を使用し、高圧密閉容器内で酸分解を行うことが多くなっています。

難分解試料の場合にはフッ化水素酸を使用する場合がありますが、前述の干渉の影響だけでなく、導入系に使用しているガラスを侵すため特に使用には注意します。(使用が避けられない場合は専用の耐薬品性の導入系を用います。)試料中に沈殿物がある場合は、ネブライザーの詰まりの原因となるため、事前にフィルターろ過を行います。

試料中の塩濃度が高い場合や有機物が多量に含有している場合は、導入系の詰まり(塩の析出、プラズマでの煤の発生)や感度変動を引き起こす可能性があります。試料中のマトリックスを把握し、測定への影響が懸念される場合は、測定感度の許す範囲での希釈操作や有機物の分解処理を行います。

ICP-MSでは有機溶媒での測定も可能ですが、水溶液中での感度や精度には及ばず、炭素由来の干渉のリスクがあります。装置の構成についても有機溶媒専用の試料導入系を用いて、煤の発生を抑えるためにAr+O2ガスをプラズマに添加する必要があります。

| 溶媒 | 水 (もしくは有機溶媒) |

|---|---|

| マトリックス |

|

| 酸 |

|

| 1回の測定に必要な試料量 |

3 mL程度 |

ICP-MS分析の基礎 その他のページ

製品情報

ICP-MS関連アプリケーションとセミナー動画を探す

-

会員制サービス My SHIMADZU for Analyticalへ登録いただくとセミナー動画を視聴できます。

-

アプリケーションのPDFをダウンロードできます。