独自のミニトーチシステムにより環境性能と分析性能を高次元で両立させ、特別なオプション無しで測定時間を短縮し、業務効率化に貢献します。

4. ICP-MSによる分析方法

ICP質量分析計(ICP-MS)

4.1. 定性分析

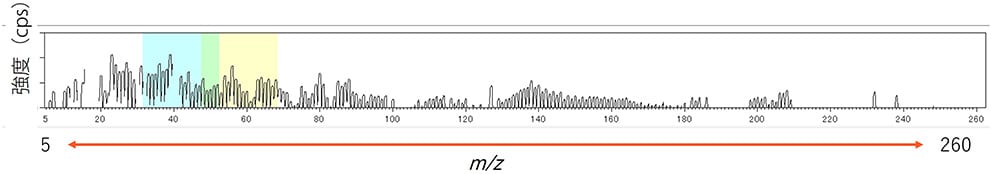

四重極質量分析計でm/z ごとに分離されたイオンを、低質量から高質量まで高速に走査し、横軸にm/z、縦軸にイオン強度としてマススペクトルを取得します。

試料中の元素のほとんどは1価イオンとなるため、基本的には元素の同位体質量数=m/zとしてスペクトルが現れます。定性分析は元素の存在する質量レンジ(5~260)を走査し、全マススペクトルを得ます。定性分析で得られたマススペクトルのイオン強度とデータベースの感度係数によって半定量値を算出できます。

全マススペクトル

|

元素の存在する質量レンジを走査 |

→ |

・目的元素の存在確認 |

|

半定量値 |

→ |

おおよその濃度を確認 |

島津製作所の最新ICP質量分析計「ICPMS-2040/2050」

4.2. 定量分析(検量線法)

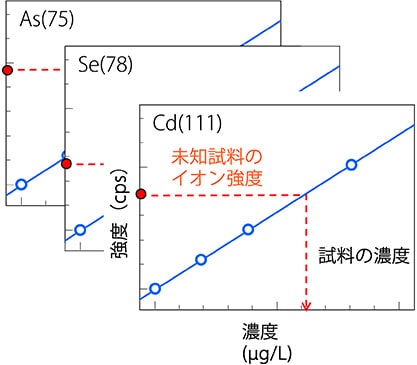

定量分析は、あらかじめ元素の同位体質量数から測定するm/zを指定し、各m/zごとに定性分析よりも長い積分時間で測定を行います。測定の手順は最初に濃度既知の標準溶液を測定し、横軸に濃度、縦軸にイオン強度(cps)とした検量線を最小二乗法を用いて作成します。次に未知試料のイオン強度を測定し、検量線の式からイオン強度を濃度に換算します。

このようにICP-MSで定量分析を行う場合は、濃度既知の標準溶液で得られたイオン強度との相対分析を行うことになります。正確な定量値を得るには、できるだけ標準溶液と未知試料のマトリックスを合わせ、物理的・化学的な性質を近づけることで測定感度に差が出ないようにしなければなりません。例えば、元素の安定化のために測定試料に酸を添加する場合、標準溶液と未知試料で酸濃度が同じとなるようにします。

ICP-MSは多元素一斉分析が可能であるため、多成分を測定する場合の標準溶液は、測定元素を混合溶液としておくことで、一度の測定で複数元素の検量線を作成することができます。

| STD1 | STD2 | STD3 | STD4 | 未知試料 | |

|---|---|---|---|---|---|

| As | 0 | 0.5 | 1 | 2 | ? |

| Se | 0 | 0.5 | 1 | 2 | ? |

| Cd | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ? |

| HNO3 | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |

4.3 定量分析(内標準法)

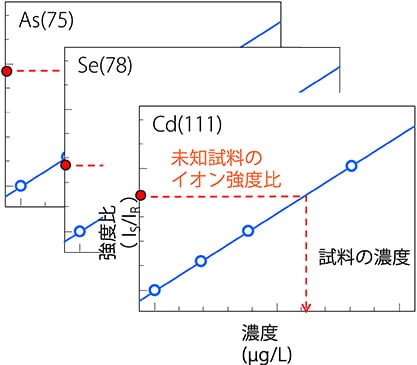

内標準補正法は検量線法の応用で、標準試料と未知試料のマトリックスの違いによる測定感度差を補正するために、あらかじめ標準試料と未知試料の両方に内標準補正元素を同濃度添加して測定を行う方法です。

検量線は分析元素のイオン強度(IS)と内標準元素のイオン強度(IR)の比(IS/IR)を縦軸として作成します。内標準元素は測定元素と同じような感度変動をすることが求められるため、多くの場合は測定元素と質量数の近い元素が内標準元素として選択されます。内標準補正法は装置の経時変化による感度変動も補正することができるため、ICP-MSでは検量線法よりも内標準補正法を使用して定量分析を行うことが一般的です。

| STD1 | STD2 | STD3 | STD4 | 未知試料 | |

|---|---|---|---|---|---|

| As | 0 | 0.5 | 1 | 2 | ? |

| Se | 0 | 0.5 | 1 | 2 | ? |

| Cd | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ? |

| HNO3 | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |

| Ga(内標) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| In(内標) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

|

例: |

Cd (m/z=111) の強度比=Cd (m/z=111) のイオン強度 / In (m/z=115) のイオン強度 |

|

Se (m/z=78), As (m/z=75) は 質量数の近いGa (m/z=71)で同様に補正 |

内標準元素選択の条件

- 1. 内標準元素が試料中に含まれていないこと(含有量が添加量に対して微量であること)

- 2. 分析元素と挙動が同じであること(質量数が近い、イオン化エネルギーが近いと挙動が一致しやすい)

- 3. 分析元素、共存元素のスペクトル干渉を受けないこと

- 4. 分析元素にスペクトル干渉を与えないこと

- 5. 適当な添加量で十分な感度が得られること

- 6. 分析元素を汚染しないこと(高純度の標準液を使用する)

- ※ 上記を満たすことを確認した上で、Be、Co、Ga、Y、Rh、In、Te、Tl、Biが内標準元素としてよく使用されます。

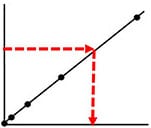

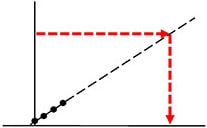

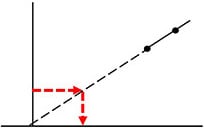

4.4 検量線の作成の基本

通常、ICP-MSでの測定は一次近似で検量線を作成します。定量分析を行う際は未知試料の濃度が検量線の濃度範囲内となるように、検量線試料を調製します。未知試料の濃度が検量線の上限や下限濃度を大幅に超える測定は、検量線の直線性が保証されず、誤差を生む可能性があります。

ICP-MSは多元素一斉分析が可能であるため、検量線試料は多元素を混合して調製しますが、各元素の標準液を混合して調製する場合はその組み合わせに注意が必要です。例えばAgは塩酸存在下で塩化物の沈殿を作りますが、Snなど塩酸を添加して安定化させている標準液と混合した場合は沈殿を生じます。その他、標準溶液に表示されている元素以外に溶解した塩が含有していたり、安定化のための試薬が添加されていたりする場合もあります。事前に各標準液に添加されている酸の種類やどのような塩から溶解して作成された標準液であるかを確認し、コンタミネーション(汚染)や沈殿を起こさないよう注意します。

-

○検量線の濃度範囲内で測定

-

×検量線の上限を大幅に超えるケース

-

×検量線の下限を大幅に超えるケース

溶液調製の確認ポイント

- 1. 標準溶液を混合した際に、沈殿を生じない試薬と元素の組合せにします。

- 2. 使用する質量数にスペクトル干渉が生じない元素の組合せにします。

- 3. 検量線試料と未知試料の液性はできるだけ一致させます。液性が酸である場合は、酸の種類、濃度を合わせます。

- 4. 検量線試料点数は4点以上用意することを推奨します。

ICP-MS分析の基礎 その他のページ

製品情報

ICP-MS関連アプリケーションとセミナー動画を探す

-

会員制サービス My SHIMADZU for Analyticalへ登録いただくとセミナー動画を視聴できます。

-

アプリケーションのPDFをダウンロードできます。