誕生エピソード UVの誕生

1945年に米国でプリズムを使って光を分光し、光電管で測光する紫外可視分光光度計が発売されました。性能面で従来の比色計を凌駕する画期的な分析装置として米国で普及していきました。

米国での発売直後に日本にも輸入されました。輸入された紫外可視分光光度計は当時の日本で使用されていた比色計に比べて定量精度が大幅に優れていたので分析化学の分野で大きな話題となりましたが、同時に国産の紫外可視分光光度計が嘱望されるようになりました。この要望に応え、当社の技術者は試行錯誤を繰り返しながら米国製の紫外可視分光光度計のスケッチを一つの糧にして開発を進めました。

ところが一つの問題に直面しました。波長400nm以下の紫外域で、米国製の紫外可視分光光度計は光源として水素放電管を使用していましたが、当時国産の水素放電管はありませんでした。そこで、当時水銀灯を作っていた姉妹会社の日本電池株式会社 (現 株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション) に協力を願い、米国製に匹敵する水素放電管を完成させることができました。

輸入された米国製の紫外可視分光光度計は検出器として光電管が使われていましたが、光電管に比べて数百倍高感度な光電子増倍管が米国で製造されるようになりました。そこで、国内の光電管メーカーに光電子増倍管の共同研究をお願いしました。その光電管メーカーの尽力により米国製に負けない性能の光電子増倍管が完成しました

このような経緯を経て1952年に当社初の紫外可視分光光度計QB-50型が完成しました。この装置は分光素子として水晶製のプリズムを使い、検出器として世界で初めて光電子増倍管を使用した紫外可視分光光度計でした。京都市内の大学で米国製紫外可視分光光度計と比較試験が行われましたが、QB-50型は米国製では測定できなかった220nmでも十分に感度があり、米国製と比較して性能面で遜色のない装置でした。時代のニーズに合致してよく売れ、当社の主力製品となりました。

[参考資料]

真壁英樹 企画編集「島津分析機器『ひと・モノがたり』パイオニアからリーダーへの60年」、株式会社 島津製作所発行、2006年

波長と色との関係は図のように示されます。光源からの光はプリズムを使ってそれぞれの波長成分の光に分けられます。

波長とは

波長とは波の一周期の長さで,通常λ(ラムダ)という記号で表わされ,紫外可視域ではnm(ナノメータ)という単位が用いられます。

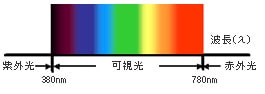

波長と色との関係

光は波長によって分類され、380nm~780nmの範囲の光を可視光、380nmよりも短波長側の光を紫外光、780nmよりも長波長側の光を赤外光と言います。可視光は短波長側から紫、青、緑、黄、橙、赤の順で、虹で確認できる色の並びです。

プリズムによる分光

プリズムは石英やガラスからできた三角柱です。白色光(太陽光のように各波長成分が混合している光)がプリズムに入射すると屈折します。長波長の光ほど屈折角が小さく、短波長になるにつれて屈折角が大きくなります。その結果、赤、黄、緑、青、紫の順で色分けされていきます。

光電管は光電子効果を利用して光エネルギーを電気エネルギーに変換する真空管です。光電管に電流増幅機能を付加したものが光電子増倍管で、現在の紫外可視分光光度計では光電子増倍管が検出器として使われています。

比色計は着色した液体が特定の波長の光を吸収するという現象を利用し、その特定の波長の光を透過するガラスフィルターを用いて測光する装置です。色々なタイプの比色計が開発されましたが、写真はスタムマー・エングラー式の比色計です。

微量の水素を封入した放電管で、紫外域の光源として使われます。重水素を封入したものは重水素ランプと呼ばれ、軽水素に比べて照射強度が高いために紫外可視分光光度計では重水素ランプが使われています。

News / Events

-

マイクロプラスチックWebinar

-赤外顕微鏡を用いた粒子解析システムをはじめとする前処理・分析ソリューション-配信日:2026年3月3日 (火) 14:00 ~ 15:30

-

マイクロプラスチック向け粒子解析システムを発売

赤外顕微鏡もしくは赤外ラマン顕微鏡の測定結果から、マイクロプラスチックの個数や面積、体積、質量、成分などを短時間で算出できます。マイクロプラスチックの分析や異物分析など、様々な分析に活用していただけます。

-

第33回環境化学討論会(第4回環境化学物質合同大会)

島津製作所は第33回環境化学討論会(第4回環境化学物質合同大会)でPFAS、TVOCおよびマイクロプラスチックの分析についてのランチョンセミナーを行います。

-

FTIR分析の基礎にコンテンツを追加

FTIR分析の基礎に下記のコンテンツを追加しました。

・赤外スペクトル解析のポイント -基礎編-

・赤外スペクトル解析のポイント -脂肪族飽和炭化水素(パラフィン)編-

・赤外スペクトル解析のポイント -脂肪族不飽和炭化水素 (オレフィン)・芳香族編- -

紫外可視分光光度計「UV-1900i Plus」「UV-2600i Plus」「UV-2700i Plus」を発売

ハードウェアの改良で測定性能が向上し、従来機種より高感度かつ正確な測定が可能です。また、自動起動・停止機能で待機時間を最小限にし、省力化と省エネに貢献します。

-

JASIS関西 2025

会期:2025年1月29日 (水) 〜 31日 (金),大阪