誕生エピソード IRの誕生

1950年頃に米国で岩塩プリズムを使って赤外光を分光し、熱電対で検出するダブルビーム自記赤外分光光度計が発売されました。「自記」とは装置が測光しながら自動で赤外スペクトルを記録することで、平たく言えば、スイッチを押して待っていれば赤外スペクトルが得られるということです。

米国での発売直後に日本にも相次いで輸入され、主要な大学や公的研究機関、医薬・化学企業で使われ始めました。また、これと平行して赤外分光法関係の研究会や懇話会が発足し、国内に赤外ブームが到来しました。当社もダブルビーム自記赤外分光光度計の開発に着手しましたが、技術的に克服しなければならない問題が幾つかあり、直ちに製品化することができませんでした。

技術的な問題として、良質で大きな岩塩の人工結晶が自作できなかったことや自作の熱電対の感度と応答性が不十分で赤外分光光度計の検出器として使えなかったことなどがありました。岩塩の結晶については京都市内の大学の先生に指導して頂いたことによって良質で大きな結晶が作れるようになりました。熱電対ついては試行錯誤を重ねましたが、残念ながら良好なものが開発できませんでした。そのため自作をあきらめて米国製の熱電対を使うことになりました。

必要な部品の目処が立ち開発を進めていきました。岩塩プリズムは潮解性があり、湿度の高い日本では空気中に放置すると研磨した表面が溶けてざらざらになり使用できなくなります。そのため装置を製作するための恒温で低湿の部屋を用意しました。苦心の末1956年にダブルビーム自記赤外分光光度計AR-275型を完成させました。型番の275は分光器のコリメータ鏡の焦点距離の長さでした。

製品を3台完成させ納品しましたが、3台とも試作品ほど分解能が良くありませんでした。原因を調査したところ熱電対に問題がありました。熱電対は受光部が真空になっていますが、その真空度が劣化したためでした。この苦い経験から熱電対の自作が必要不可欠となり、再度研究を進めました。真空方法や受光面の表面処理方法を工夫して、高感度で長寿命の熱電対を完成させることができました。これにより海外にも安心して輸出できるようになりました。

[参考資料]

真壁英樹 企画編集「島津分析機器『ひと・モノがたり』パイオニアからリーダーへの60年」、株式会社島津製作所発行、2006年

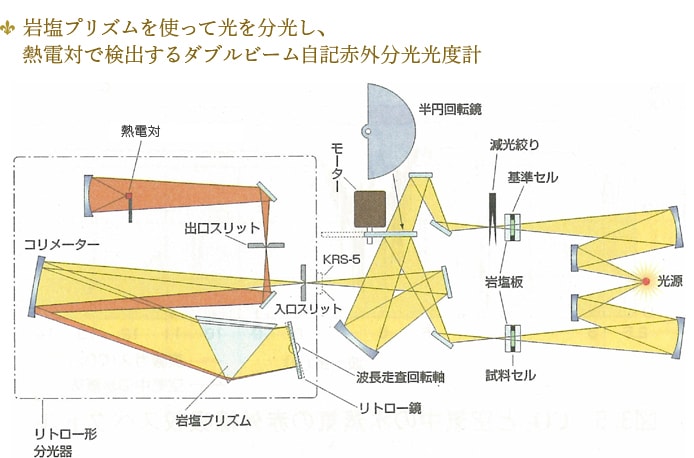

岩塩プリズムを使用したダブルビーム自記赤外分光光度計の光学系

(真壁英樹 企画編集「島津分析機器『ひと・モノがたり』パイオニアからリーダーへの60年」、(株)島津製作所発行、2006年、p252より引用)

図は岩塩プリズムを使用したダブルビーム自記赤外分光光度計の光学系です。光源としてニクロム線ように高温に加熱すると熱線(赤外線)を発するものを使用します。光源からの赤外光は対照光束と試料光束に分けられ、基準セルと試料セルを透過した後、半円回転鏡により交互に分光器に入ります。岩塩プリズムとリトロー鏡の回転により波長が選択され、分光された赤外光が熱電対で検出され電気信号に変えられます。ある波長で試料が赤外光を吸収すると対照光束と試料光束の間で光量に差が生じますが、この差に相当する電気信号がモーターに印加されて対照光束側の減光絞りを動かし対照光束を減光させます。試料光束と光量が同じになると減光絞りの動きは停止します。この減光絞りの動きを記録すると赤外スペクトルが得られます。このように減光絞りを使って赤外スペクトルを求める方法を光学的零位法と言い、長い間ダブルビーム自記赤外分光光度計で使われてきました。

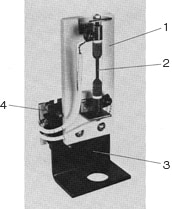

グローバ光源

赤外分光光度計の光源として使われたグローバ光源。炭化ケイ素棒(写真の2の部分)を加熱して赤外光を発光させます。

潮解とは結晶が空気中の水分を取り込んで溶けることで、潮解性を示す物質として塩化ナトリウム、臭化カリウム、塩化マグネシウムなどがあります。

図「岩塩プリズムを使用したダブルビーム自記赤外分光光度計の光学系」にも載っていますが、スリット位置で集光した光束を受け、これを平行光束になるようにするための鏡です。これとは逆に平行光束を1点に集光させるためにも使われます。放物面とも言います。

コリメータ鏡

News / Events

-

第60回日本水環境学会年会

最新の環境分析ソリューションを一挙公開!

・マイクロプラスチック自動前処理装置「MAP-100」

・赤外顕微鏡用粒子解析ソフト、PFAS分析パネル展示

その他環境分析関連機器のカタログも多数ご用意します。 -

マイクロプラスチックWebinar

-赤外顕微鏡を用いた粒子解析システムをはじめとする前処理・分析ソリューション-配信日:2026年3月3日 (火) 14:00 ~ 15:30

-

マイクロプラスチック向け粒子解析システムを発売

赤外顕微鏡もしくは赤外ラマン顕微鏡の測定結果から、マイクロプラスチックの個数や面積、体積、質量、成分などを短時間で算出できます。マイクロプラスチックの分析や異物分析など、様々な分析に活用していただけます。

-

第33回環境化学討論会(第4回環境化学物質合同大会)

島津製作所は第33回環境化学討論会(第4回環境化学物質合同大会)でPFAS、TVOCおよびマイクロプラスチックの分析についてのランチョンセミナーを行います。

-

FTIR分析の基礎にコンテンツを追加

FTIR分析の基礎に下記のコンテンツを追加しました。

・赤外スペクトル解析のポイント -基礎編-

・赤外スペクトル解析のポイント -脂肪族飽和炭化水素(パラフィン)編-

・赤外スペクトル解析のポイント -脂肪族不飽和炭化水素 (オレフィン)・芳香族編- -

紫外可視分光光度計「UV-1900i Plus」「UV-2600i Plus」「UV-2700i Plus」を発売

ハードウェアの改良で測定性能が向上し、従来機種より高感度かつ正確な測定が可能です。また、自動起動・停止機能で待機時間を最小限にし、省力化と省エネに貢献します。