2.2. 質量分離部

2.2.1. 質量分析部の役割

通常、物質の重さをはかる場合、天秤やはかりを用いますが、これらは地球の重力を利用しています。では分子など質量が非常に小さく、その受ける重力が測定できないくらい小さい場合はどうすればよいのでしょうか。

イギリスの物理学者 J.J.Thomson は荷電粒子流が電場や磁場により曲げられることを利用し、質量の分離を行う装置を開発しました。

陽極線管を用いたこの装置では、同一の電荷 e と質量 m の比をもつ正イオンは同一の放物線上に収れんします。ネオンの気体分子イオンを測定したところ、20Ne と 22Ne (共に1価の正イオン) の放物線がわずかにずれることから、その中に同位体が存在することを証明しました (1912年)。このように電磁気的相互作用を利用すれば、イオン化した化合物を質量/電荷比 ( m/z ) に応じて分離、測定することができるのです。

2.2.2. 質量分離部の種類

イオンを分離する質量分析部には、様々な型が存在します。歴史的には、扇形磁場型、四重極型、飛行時間型が有機化合物測定に良く用いられましたが、徐々に比較的安価な四重極型が市場を占めるようになりました。

この他にも、選択範囲のイオンを一旦蓄積してから質量分離するトラップ型MSや、複数のMSを組み合わせたタンデムMS、ハイブリッドMSも開発されています (下表)。これらさまざまな形のMSは、各々の特長を生かし目的に応じて使い分けられています。

| イオン透過型 | 走査型 | 扇形磁場型 (magnetic sector:B) 電場磁場二重収束型 (double-focusing:EBB) 四重極型 (quadrupole:Q) |

|---|---|---|

| 非走査型 |

飛行時間型 (time of flight:TOF) |

|

| トラップ型 |

イオントラップ型 (ion trap:IT) イオンサイクロトロン共鳴型 (Fourier-Transform Ion Cyclontron Resonance:FTICR) |

|

| 複合MS | タンデム | EBEB (電場-磁場-電場-磁場)、BEBE (磁場-電場-磁場-電場)、QqQ |

| ハイブリッド | QTOF、Q-IT、IT-TOF、TOF-TOF、Q-FTICR | |

当社のLC-MSは、四重極型MSと、ハイブリッドMSである四重極飛行時間型MSに大別されます。ここでは、四重極型と飛行時間型の質量分離機構とその特徴について解説します。

2.2.3. 四重極型MSの特長

四重極型MSは小型でシンプルなことから操作や保守が簡便であり、また比較的安価なこともあり汎用装置として広く普及しています。質量分析には高い真空度が必要ですが、四重極型は他の質量分離法と比べ低い真空度 (10-2~10-3 Pa) でのイオン分離が可能です。そのため、GCやLCと結合した場合でも、結合による真空度の低下が質量分離に及ぼす影響は少なく、クロマトグラフとの結合に最も適したMSといえます。

さらに扇形磁場型MSに比べ高速なスキャン測定が可能で、測定質量範囲も m/z 2000程度まで、かつ m/z がリニアにスキャン可能なことなどから、実用的な質量領域での定性分析に適用しやすいことが特長です。このほか極性の高速スイッチングが可能で、同時に複数のイオンを選択しこれを検出することができるので、高感度で多成分一斉の定量分析が可能です。このように四重極MSは定性分析・定量分析の両方に対応しており、質量分析計のスタンダード機と位置づけられます。

2.2.4. 四重MSの原理

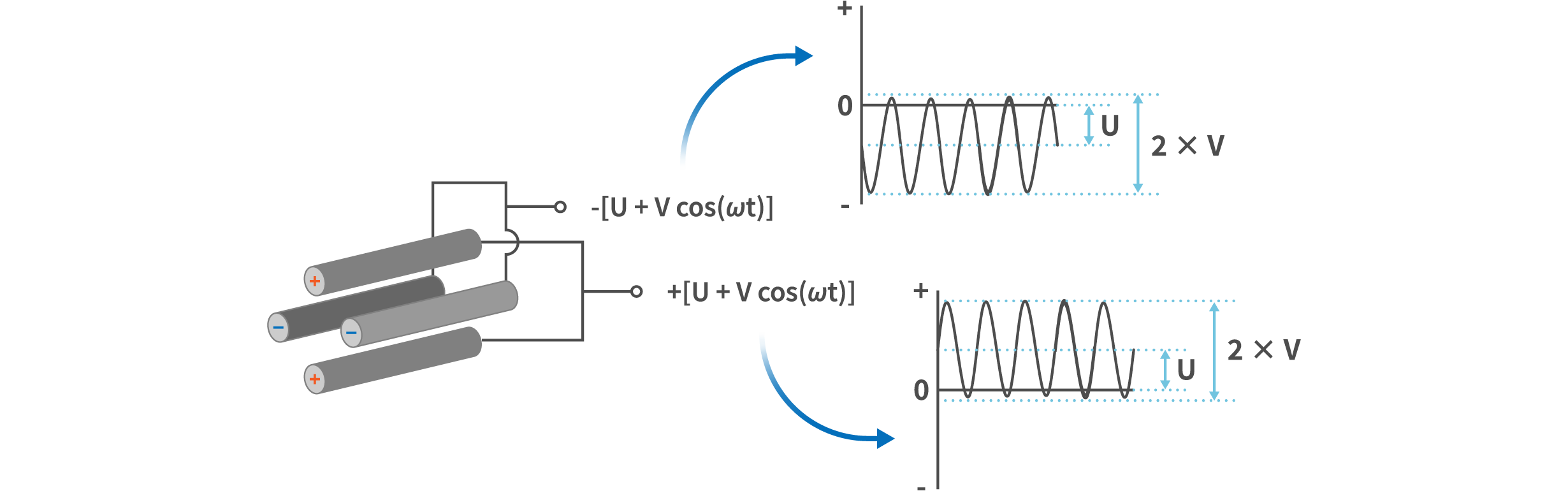

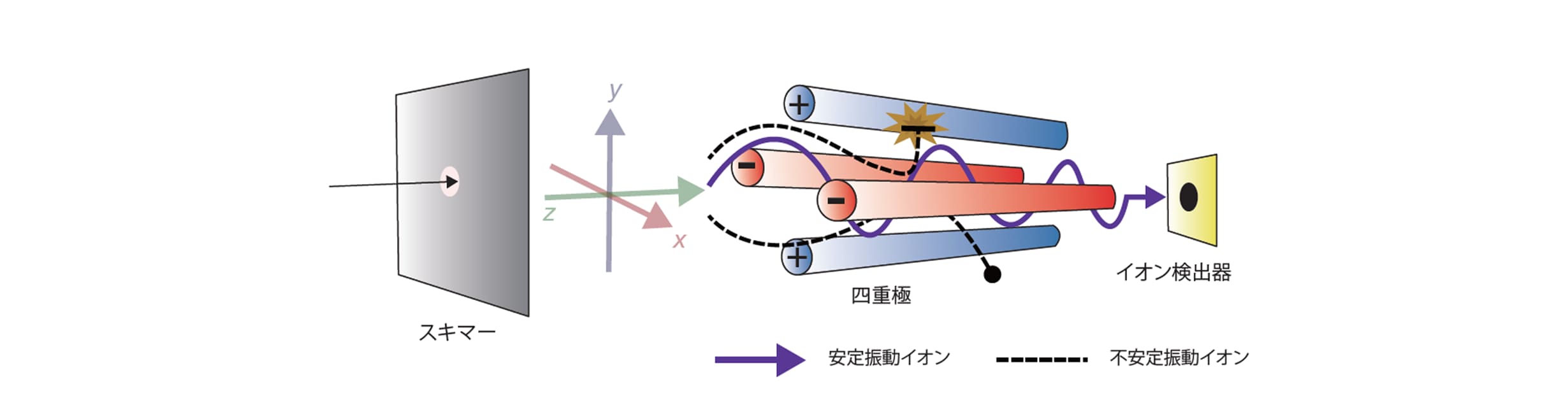

四重極 (quadrupole, QP) は4本の平行ロッド状電極から構成され、相対する電極の極性を同じにして直流電圧 (direct current voltage, DC電圧) Uと高周波交流電圧 (radio frequency voltage, RF電圧) V cos 𝜔t (V:高周波電圧の振幅、ω:高周波電圧の振動数、t:時間) を組み合わせた電圧 (+/-( U+V cos 𝜔t)) を印加し、四重極電場を形成しています。

低い加速電圧で四重極ロッドに沿って (z軸方向) イオンを四重極電場に入射すると、イオンは上下 (y軸) ・左右 (x軸) 方向に振動しながら進みます。DC電圧とRF電圧の比を一定に保ちつつそれぞれの電圧を変化させると、ある瞬間には特定の m/z のイオンのみが安定な振動運動をして四重極を通り抜け、検出器に到達します。このとき、その他の m/z を持つイオンは振幅が大きくなり発散して電極に衝突してしまうか、四重極電場外に飛び出してしまい検出器には到達できません。このような原理から四重極は特定の m/z のイオンのみを通すことでき、マスフィルターとも呼ばれます。

DC電圧 U とRF電圧 V cos 𝜔t を適切に設定することで、ロッドを通過するイオンの m/z が決まります。後述するSIMモードは、特定の m/z のイオンを通過させるように U と V を固定することで、設定した m/z を測定します。それに対しスキャンモードでは、U と V の比率を一定に保った状態で U と V を連続して変化させることでマススペクトルを測定します。

*スキャンモード:マススペクトルを測定するために、四重極に印加するDC電圧やRF電圧を一方向に連続的に変化させる測定方法です。「走査」とも呼びます。また、開始 m/z から終了 m/z までの範囲のマススペクトルを1回取得するために必要な時間をイベント時間、電圧を変化させる速さをスキャンスピードと呼びます。

※2025年時点における当社四重極型LC/MSの最高スキャンスピードは30,000 u/secです。

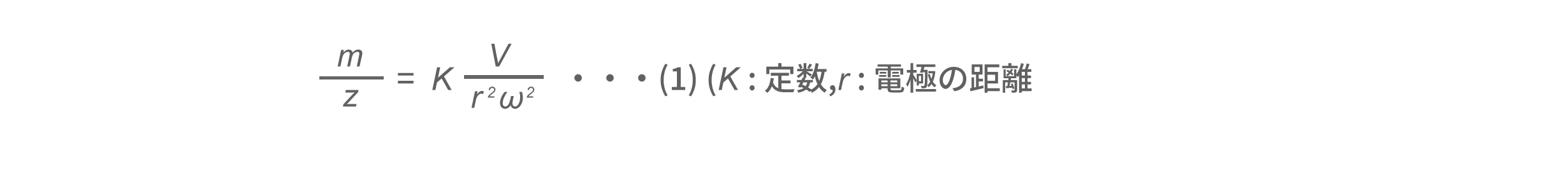

四重極内でのイオンの振動は、Mathieuの方程式と呼ばれる式に従うことが知られています。イオンは初速度や初期位置に関係なく、(1) 式を満たすように運動します。

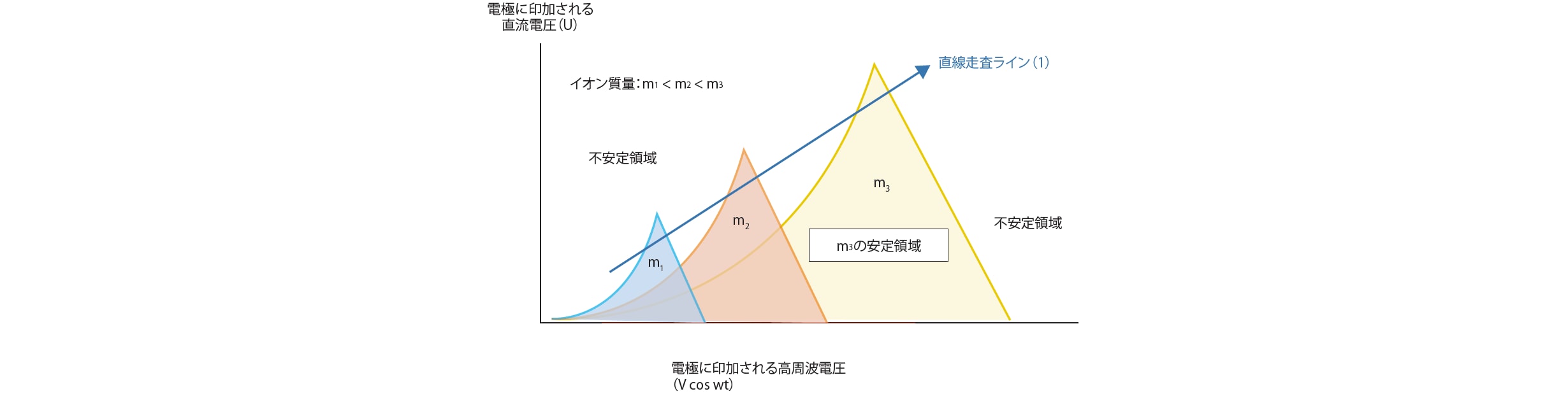

その解について簡単に図示しました (上図)。イオンが安定に振動する条件は、イオンの質量 m と振動数 ω が決まると、線で囲んだ色塗りの領域として表されます。質量 m1、m2、m3 のイオンに対して、それぞれの安定領域は変わります。ここで m1、m2、m3 それぞれの安定領域が重ならない頂点部分を通るように直流電圧と高周波交流電圧の比を一定に保って電圧を変化させれば (直線走査ライン(1) )、m1、m2、m3 のイオンを順番に通過させることができます。このようにして指定した範囲の m/z のイオンのマススペクトルが得られます。

※詳細な原理式に関してはこちら

2.2.5. 飛行時間型MSの特長

飛行時間型MSは、ある一定のエネルギーで加速したイオンを真空領域で飛行させると m/z によって飛行速度が変わるため、m/z ごとに検出器に到達する時間が異なることを利用して質量分離を行います。装置の原理上、一連のイオン群が検出器に到達した後に次のイオン化を行うため、MALDIのようにパルス的にイオンを生成できるイオン化法との相性が良いことで知られています。LC-MSとして用いる場合は、連続的に導入されるイオンビームをパルス状に変換する必要があります。

初期の飛行時間型MSの分解能は低く、これが欠点といわれていましたが、リフレクトロンや遅延引出し法など、イオンの運動エネルギーの差を最小にする技術の開発により、現在では高い質量分解能と質量精度を示します。精密質量を取得できることから、新規合成化合物や未知の天然物などの構造解析に利用されています。また、飛行時間型MSを用いて測定したペプチド断片をデータベースと照合してタンパク質同定を行う手法は、プロテオーム解析において非常に有効な分析手段になっています。

2.2.6. 飛行時間型MSの原理

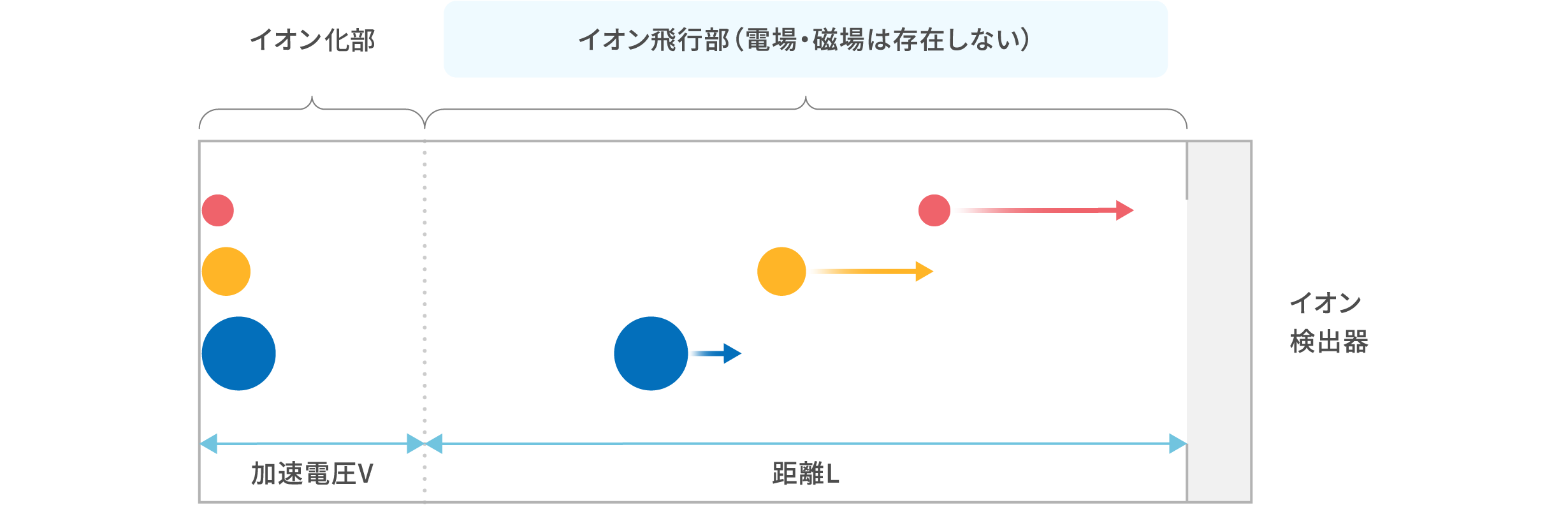

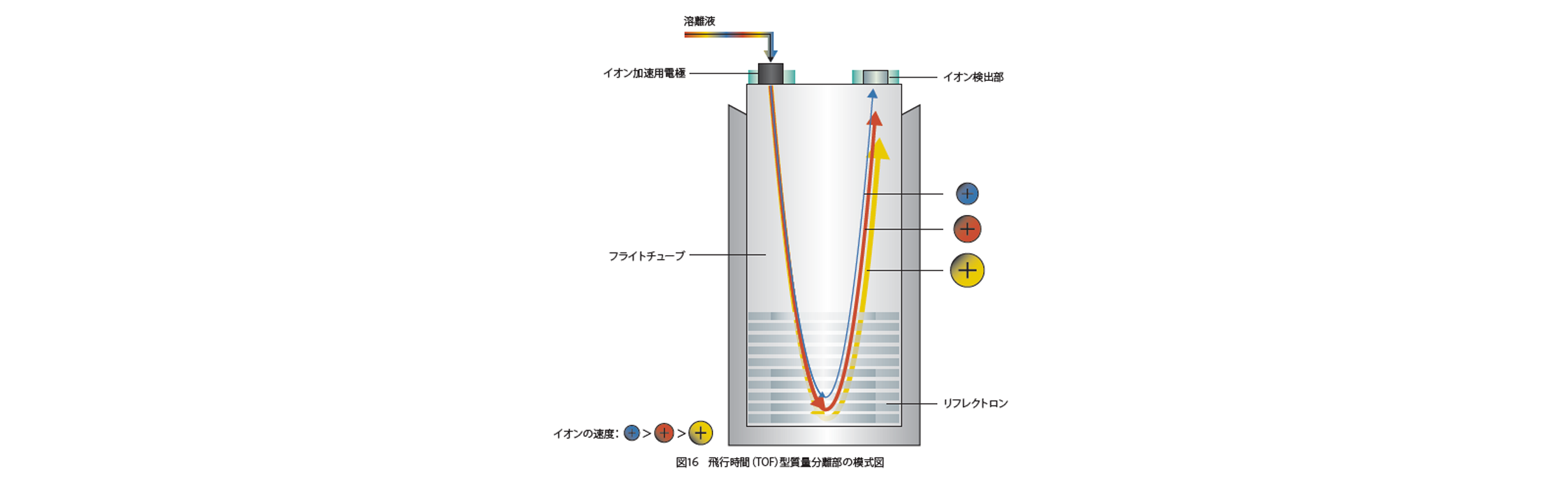

飛行時間型MSの装置構成は単純で、必要なものは高真空内での加速装置と検出器です (下図)。

イオン化部で生成したイオンはパルス状に引き出され、電極間の高い加速電圧 (10~30 kV) により加速後、電場・磁場の存在しないドリフト領域を m/z に応じた一定速度で飛行し、検出器に到達します。

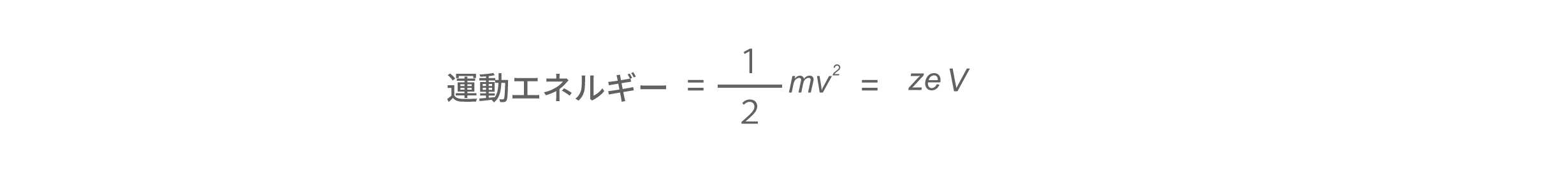

一定の電圧によりイオンを加速すると、電圧に応じた運動エネルギーがすべてのイオンに与えられます。これは次の式で表すことができ、一定の運動エネルギーが与えられたイオンの速度 v は、質量が小さいイオンは速く、質量が大きいイオンは遅くなります。

(m : イオンの質量、v : イオンの速度、z : 電荷数、e : 電気素量、V : 加速電圧)

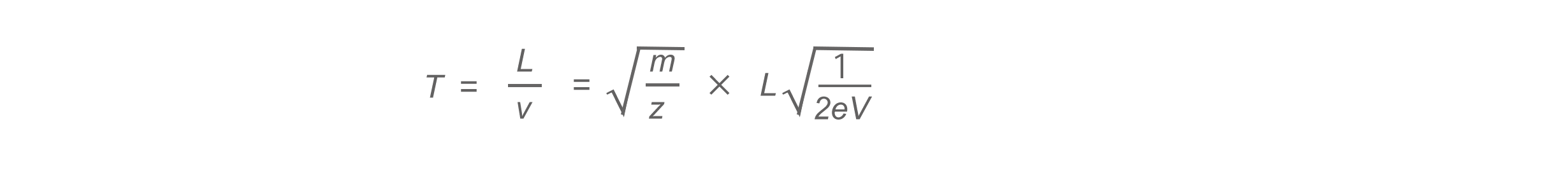

ここでイオン化部から検出器までの距離を L とすると、質量 m のイオンの飛行時間 T は次の式で表すことができます。

距離 L、加速電圧 V、電気素量 e はそれぞれ定数となるため、飛行時間Tは m/z の平方根に比例することが分かります。一定飛行距離では、m/z が小さいイオンは早く、m/z が大きいイオンは遅く検出器に到達するので、この時間差を質量差に変換することでマススペクトルが得られます。また上の式において、飛行時間 T を限りなく大きくとれば測定質量範囲に理論上の上限は無いことになります。

飛行時間型MSは一定飛行距離を飛行する時間からイオンの m/z を算出するため、飛行距離が長ければ長いほど高い分解能が得られます。イオンの飛行距離を長くすることは装置の大型化につながり、高真空を保つことの難しさなどからも限界があります。そのため、イオンを直線飛行させるリニアモード (Linear Mode) に対し、リフレクトロンモード (Reflectron Mode) と呼ばれるイオンの飛行する向きを変える仕組み (リフレクトロンやイオンミラーなどと呼ばれる) が採用されているMS装置 (LCMS-9030, LCMS-9050) があります。

リフレクトロンは図のように電極板を何枚も重ねた構造をとることが多く、その中で向きを変えイオンを収束させます。一般的にリニアモードよりリフレクトロンモードの方が飛行距離が長くなるため、m/z が近接しているイオン同士の間隔が広くなり、分解能が高くなる傾向にあります。

2.2.7. LCの検出器としてのMSの選択

近年の質量分析計の用途は非常に多岐にわたります。またそれぞれに特徴があるので、どの型のMSが最適であるかを単純な基準で決めることは困難です。価格や操作のしやすさなどからLC-MSにおいては四重極型の製品が多くを占めておりますが、イオントラップ型や飛行時間型も四重極型にない性能を持つため普及が進んでいます。高感度が必要か、高分解能が必要か、小型汎用装置が必要かなど、目的に応じた選択が必要です。イオン化法と質量分離法の特長を生かした装置選択が最も重要といえます。