2.1. イオン化部

2.1.1. 種々のイオン化法

イオン化法には様々な種類があり、試料の状態により適用できるイオン化法や得られる質量情報が異なります。イオン化法は、気相からイオン化する方法、液相からイオン化する方法、固相からイオン化する方法の大きく3つに大別されます。

| 気相からイオンを生成 | 電子イオン化 (EI, Electron Ionization) |

|---|---|

| 化学イオン化 (CI, Chemical Ionization) | |

| 大気圧化学イオン化 (APCI, Atomospheric Pressure Chemical Ionization) | |

| 大気圧光イオン化 (APPI, Atomospheric Pressure Photo Ionization) | |

| 液相からイオンを生成 | エレクトロスプレーイオン化 (ESI, Electro Spray Ionization) |

| 固相からイオンを生成 | 電解脱離イオン化法 (FD, Field Desorption) |

| 高速電子衝撃法 (FAB, Fast Atom Bombardment) | |

| マトリックス支援レーザー脱離イオン化法 (MALDI, Matrix Assisted Laser Desorption Ionization) |

GC-MSで用いられる主なイオン化法は、電子イオン化法 (EI) と化学イオン化法 (CI) です。クロマトグラフを用いずに固体などを直接質量分析計のイオン源に導入し、イオン化させるFD、FAB、MALDIといったイオン化法もあります。基本的にEI法以外のイオン化法はソフトなイオン化法のため、分子の質量情報に由来する情報が得られます。

ここでは、LC-MSで主に用いられるエレクトロスプレーイオン化法 (ESI) と大気圧化学イオン化法 (APCI) について解説します。

2.1.2. 大気圧イオン化法

近年、大気圧イオン化法 (Atmospheric pressure ionization, API) の登場でインターフェイスが大きく改良されたことにより、安定的にイオンを生成することが可能になりました。名前の通り大気圧下でイオン化するのが特徴で、溶媒を大気中で除くという点で非常に有効です。現在APIとしては、液相からイオンを生成するエレクトロスプレーイオン化法 (Electrospray ionization, ESI) と気相からイオンを生成する大気圧化学イオン化法 (Atmospheric pressure chemical ionization, APCI) の2つが広く活用されています。

2.1.3. エレクトロスプレーイオン化法 (Electrospray ionization, ESI) の特長

エレクトロスプレーイオン化法 (Electrospray ionization, ESI) は、現在のLC-MSに採用されているイオン化法の中で最も汎用的に使用されており、小~中分子有機化合物、医薬品、農薬、代謝物、生体高分子などの分析に広く用いられています。

ESIには次のような特長があります。

1 イオン化の時点で複雑なフラグメントイオンが生じない、最もソフトなイオン化

2 高極性、難揮発性、熱不安定の化合物に適用が可

3 多価イオンの生成が可能

イオンは一価に限らず、多価イオンを生成することがあります。そのため、m/z の測定可能上限値を超える質量を持つ化合物についても、質量情報を得ることができる場合があります。このため非常に質量が大きいペプチドやタンパク質、核酸などの生体高分子の測定に利用されています。また、ESIは中~高極性化合物のイオン化に適しており、非常にソフトなイオン化であるため、医薬品や農薬、熱に不安定な化合物にも適用が可能となっています。

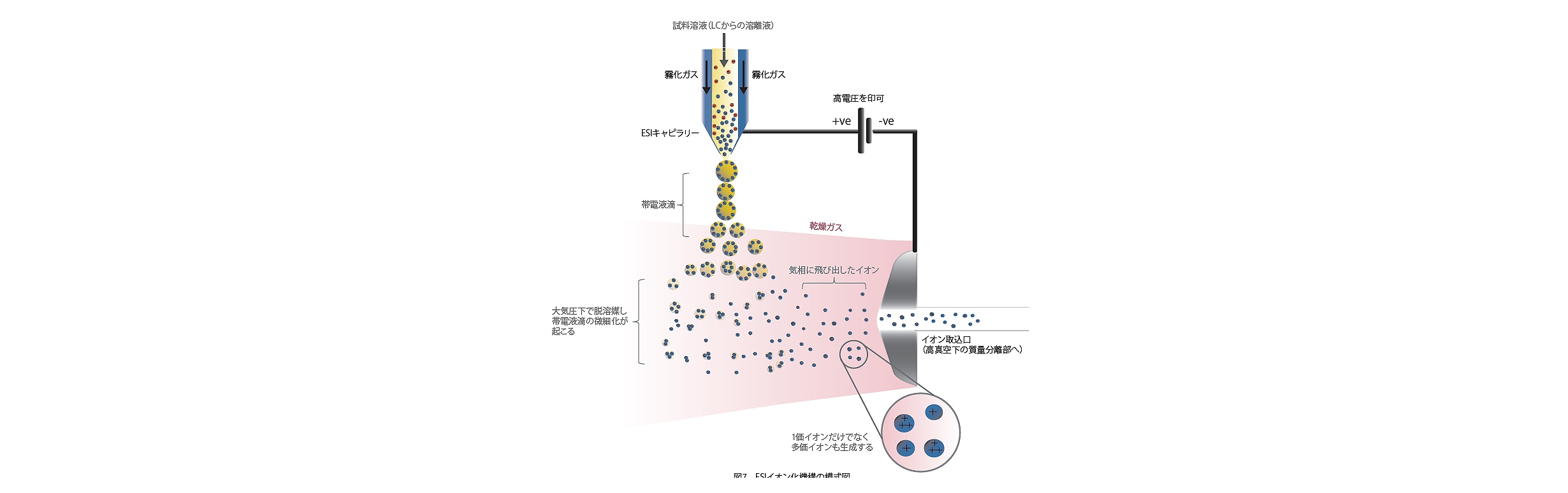

2.1.4. エレクトロスプレーイオン化法の原理

LCから導入された目的化合物を含む溶液は、数kVの電圧を印加されたキャピラリーの中を通過します。ポジティブモードで分析する場合、キャピラリーにはプラスの電圧が印加され、液体中のマイナスチャージはキャピラリー側へ引き寄せられます。キャピラリーの先端では、同一の極性の分子が集まった円錐形の液体 (テイラーコーン) が形成されます。そして、キャピラリーの周囲を流れているネブライザーガスの支援により、液体は帯電液滴として噴霧されます。帯電液滴の溶媒が気化することで電荷密度は増大し、同じ極性の分子同士は反発し合って微細な帯電液滴に分裂します。このような乾燥と分裂が繰り返されることで、帯電液滴から気相にイオンが生成されます。帯電液滴から気相イオンを生成する機構については、イオン蒸発モデルや帯電残滓モデルがあります。

2.1.5. 大気圧化学イオン化法の特長

大気圧化学イオン化法 (Atmospheric pressure chemical ionization, APCI) は、ESIと似た構造のインターフェイスですがイオン化の原理が異なり、脂溶性化合物をはじめとする低~中極性の化合物の測定に適しています。

APCIには次のような特徴があります。

1 化学イオン化を利用したイオン化法

2 低・中極性化合物に適用が可能

3 プロトン性の溶媒が必要

気化しやすく、反応イオンからプロトンを受け取ることができる程度の極性をもつ化合物をイオン化することができます。そのためAPCIは、脂溶性の高い化合物など、溶液中でイオン化しにくい化合物の分析に用いられます。なお、一般的に、高分子であってもESIのような多価イオンの生成はほとんどありません。また、共存物の干渉も受けにくいとされています。

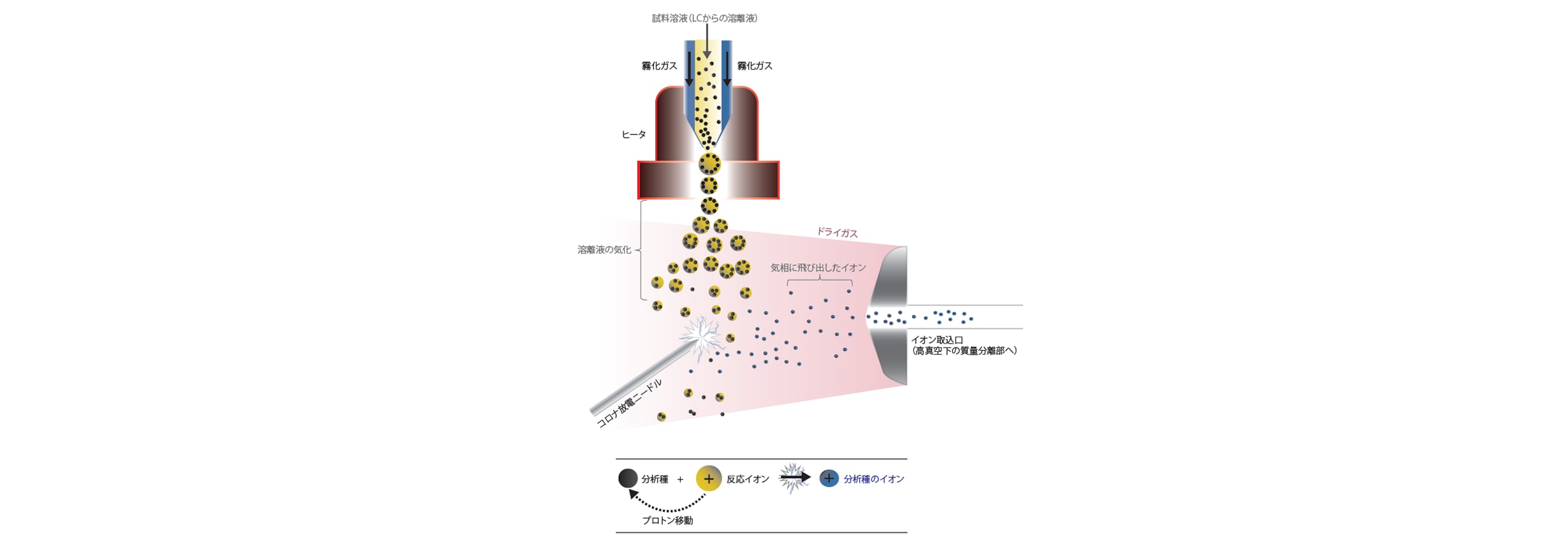

2.1.6. 大気圧化学イオン化法 (Atmospheric pressure chemical ionization, APCI) の原理

APCIは、化学イオン化 (イオン‐分子反応) を利用したイオン化法です。試料溶液 (LCからの移動相) を窒素ガス (ネブライザーガス) とともに噴霧します。噴霧された領域はヒータで加熱されているので、ここで移動相の気化が行われます。窒素ガスおよび気化した移動相 (水、メタノールなど) はコロナ放電によりイオン化され反応イオン (H3O+など) として働きます。この時、気化した分析対象が存在し、反応イオンよりプロトン親和力が大きければ、反応イオンからイオンを受け取りイオン化されます。

2.1.7. 各イオン化法で分析しやすい化合物

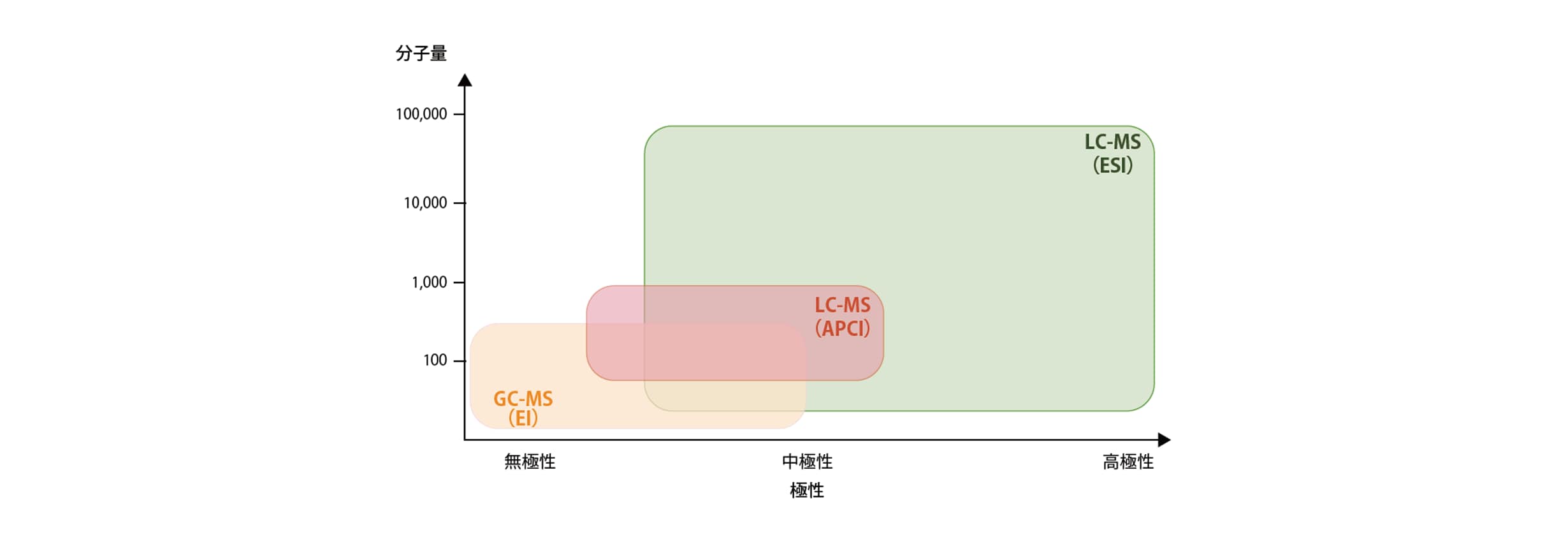

図に代表的なイオン化法とその適用範囲を示します。GC-MSで一般的に用いられるEI (電子イオン化法または電子衝撃イオン化法) は低~中極性で分子量の小さい化合物が対象となります。一方、LC-MSで一般的に使用されるESIは中~高極性で低分子~高分子の幅広い物性の化合物を測定可能となります。また、低~中極性・小分子の化合物の測定が可能なAPCIと組み合わせることにより、LC-MSでは広範囲な物性の化合物を測定可能となります。

GC-MSで主に用いられるEIは真空下で分析対象をガス状にする必要があるため、液相からのイオン化は困難です。また揮発性に乏しい化合物や熱に不安定な化合物の質量分析には不向きです。LCは分析対象を溶液中で分離し、液相または気相でイオン化するため、GCでは分析できない不揮発性化合物や、熱に不安定な化合物を分析することができます。

LCは非常に多くの化合物を測定可能であり、イオン化法としてESIとAPCIを使い分けることで、広範な有機化合物をカバーできます。

2.1.8. その他のイオン化法

大気圧光イオン化法 (Atomospheric Pressure Photoionization, APPI)

LC-MSで用いられるソフトなイオン化法の一つです。試料溶液を加熱噴霧し、UVを照射することで分子から電子が放出される光イオン化を利用したイオン化法です。ESIやAPCIでもイオン化しにくいような低~極性化合物のイオン化として主に使用されます。

マトリックス支援レーザー脱離イオン化法 (Matrixed-Assisted Laser Desorption/Ionization, MALDI)

分析対象とイオン化補助剤であるマトリックスの混合溶液を乾燥させたものにUVレーザーを照射することでサンプルをイオン化します。試料に適切なマトリックスを選択することでイオン化効率が向上できます。

DART (Direct Analysis in Real Time) イオン源

DARTは前処理を行わずに試料から直接分子の脱離とイオンを生成させるアンビエントイオン化法の一種で、固体・液体・気体サンプル、かつ幅広い極性の化合物の測定に利用できます。ヘリウムガスや窒素ガスなどの不活性ガスを加熱・帯電させて励起状態の準安定物質にさせ、これを試料に噴射し、試料表面に付着した分子を揮発・イオン化する手法です。前処理なく測定できるため、不溶性・難溶性サンプルを溶解する必要がないことも特長のひとつです。

探針エレクトロスプレーイオン化法 (Probe Electro Spray Ionization, PESI)

PESIもアンビエントイオン化法の一種です。ESIのキャピラリー先端部を探針に置き換え、この探針を用いて試料を採取して、大気圧下で直接イオン化します。LC条件の検討や試料の複雑な前処理は不要です。簡単・迅速な測定が可能なため、不純物のモニタリングや、生体試料の迅速スクリーニング、合成反応のリアルタイム追跡などに利用できます。