2.3. 検出器

2.3.1. 検出器の役割と歴史

検出器に到達したイオンは電気信号へ変換されます。これによりデータとして出力できるようになり、定量解析や定性解析が可能となります。効率よくイオンを電気信号へ変換できる検出器が高感度分析において重要となりますが、近年の検出器の技術開発はイオン化部や質量分離部に比べてあまり盛んではありませんでした。

質量分析で最初に用いられた検出器は、写真管板検出器です。写真管板検出器は、写真乾板にイオンを直接当てて検出するもので、1912年に J.J.Tomson がネオンの同位体分離 (20Neと22Ne) の際に用いたことで知られています。また、初期の質量分析計に用いられていた検出器としてはファラデーカップも挙げられます。ファラデーカップは電流計が接続された金属製カップであり、電極でイオンを受け、その電流を微小電流計で測定する検出器です。荷電粒子が金属にあたると金属に電荷が捕獲されることを利用しています。

ここで先に二次電子についてご説明します。一次電子が照射された際に、電子のエネルギーによって材料を透過します。その際に、材料を構成する原子核や電子との相互作用により、弾性散乱やエネルギー損失を伴う非弾性散乱を引き起こすことが知られています。こうした電子の一部が材料の束縛エネルギーに打ち勝ち材料表面に放出される電子が二次電子です。

2.3.2. 二次電子増倍管検出器 (Secondary electron multiplier, SEM)

最もLC-MSでよく使用されている検出器は二次電子増倍管です。主に四重極型やイオントラップ型MSで使用されています。電気信号とは電子の流れですが、二次電子増倍管はイオンを電子に変換し、わずかな量の電子を増倍することで通常の電子回路で取り扱える程度の信号量にします。似た構造を持つ増倍管として、光電子増倍管 (Photomultiplier tube, PMT) があります。

二次電子増倍管は多くのダイノードから構成されており、その構造により不連続ダイノード型 (上図) と連続ダイノード型にわかれます。ダイノードとは、電子を増倍させることができる電極を指します。ダイノードの材質としては酸化ベリリウムや酸化ベリリウム銅などが利用されています。

入口部分 (第1ダイノード) には負の高電圧が印加されており、1つのイオンが第1ダイノードに衝突すると、複数の二次電子が放出されます。放出された電子は、出口に向かってかけられた電圧差により加速され、近傍の内壁に衝突して再度二次電子が放出されます。このような衝突と二次電子の放出を繰り返し、多数の電子の集まりとして検出回路に入力されます。

2.3.3. コンバージョンダイノード

電子増倍管の前にはコンバージョンダイノードが入れられていることが多いです。このダイノードには検出したいイオンとは逆極性の高電圧 (ポジティブモード測定では負、ネガティブモード測定では正) が印加されます。コンバージョンダイノードを入れるメリットは2つあります。まず、負イオンの検出が可能になることです。

2つ目は、高質量イオンの信号強度の低下が防げます。イオンは m/z の違いにより加速度が異なり、小さいものほど速くなります。イオンの入射の速度は二次電子発生効率に影響を与えるので、小さい質量のイオンほど効率よく二次電子が発生します。高質量イオンの信号強度の低下を防ぐため、高電位を与える役割もコンバージョンダイノードは持っています。

2.3.4. マイクロチャンネルプレート (Microchannel Plate, MCP)

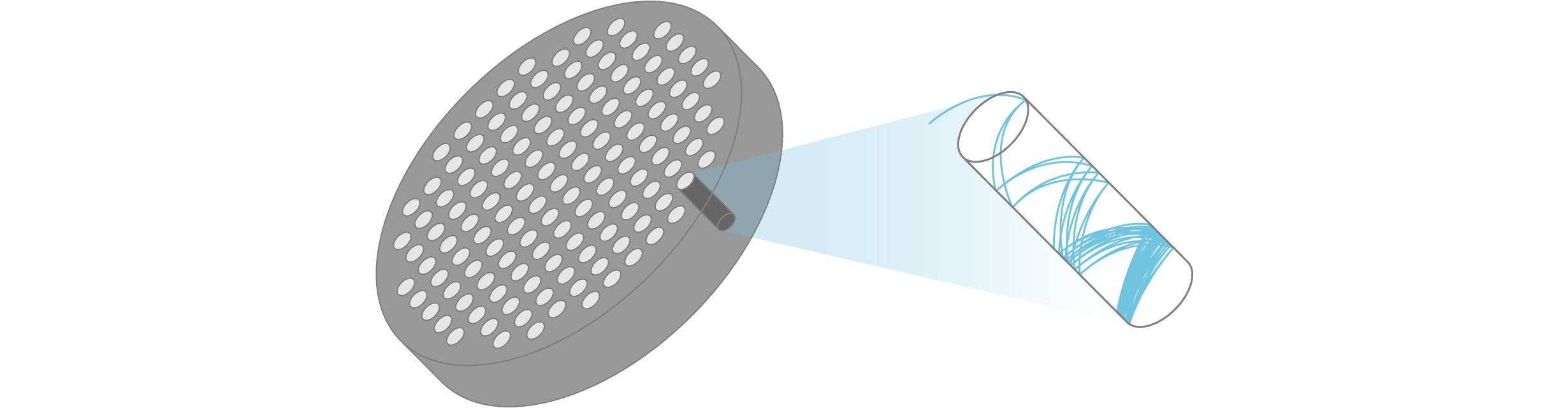

マイクロチャンネルプレートは、主に飛行時間型質量分析計で用いられており、直線形チャンネルトロン管を縮小したものを数百万本集めて束ね、板状にした構造をとっています。チャンネルトロンは二次電子増倍管検出器の一種で、チャンネル電子増倍管 (Channel electron multiplier, CEM) とも呼ばれています。CEMは2.3.2章で少し紹介した連続ダイノード型の電子増倍管であり、ダイノードがつながった構造をしています。入口と出口に電圧をかけることで放出された二次電子が進行し、管壁への衝突と電子の増幅を繰り返し、出口側に移動していきます。

マイクロチャンネルプレートは絶縁体のガラスでできており、チャンネルトロンの内壁は電気伝導性が付与されています。二次電子増倍管との最大の違いは、イオンを受ける領域の広さです。マイクロチャンネルプレートは、数十 mmに広がったイオンの集団を広がったままプレート表面で受け止めることができます。