3.2. トリプル四重極質量分析計の測定モード

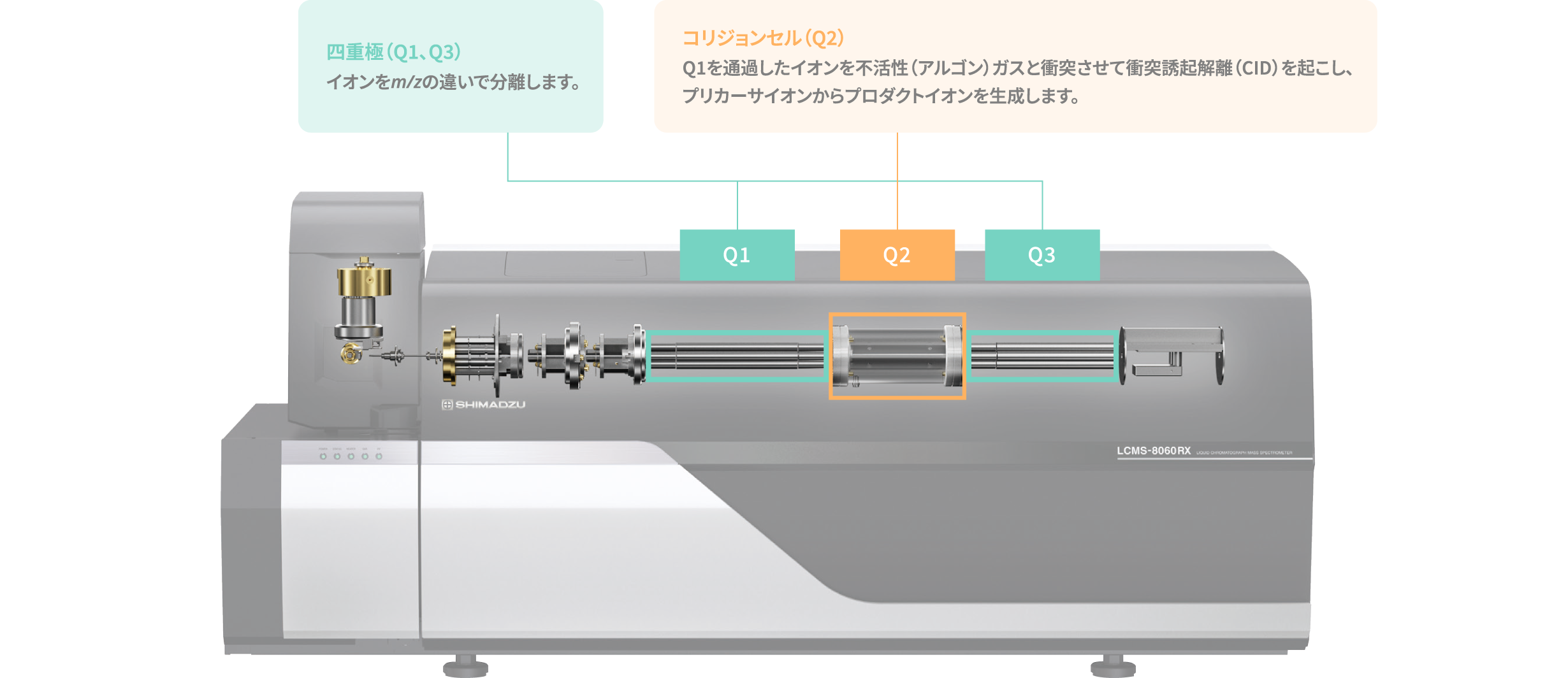

シングル四重極質量分析計は四重極が1つだけでした。一方、トリプル四重極質量分析計 (Tripel Quadrupole Mass Spectrometer, TQ) は質量分離する四重極が2つと、その間にイオンを壊すコリジョンセルを持ちます。

ひとつめの四重極をQ1、コリジョンセルをQ2、ふたつめの四重極をQ3と呼び、これら3つのステージがあることを指してトリプル四重極質量分析計と呼ばれます。この組み合わせにより、四重極を一つしか持たないシングル四重極質量分析計よりも様々な情報を得ることが出来ます。

3.2.1. コリジョンセルとは

コリジョンセルでは、Q1を通過したイオンを不活性ガスと衝突させることでフラグメント化させます。これを衝突有機解離 (collision-induced dissociation, CID) と呼びます。イオンをフラグメント化させる場合、コリジョンセルを不活性ガスで満たし、コリジョンエネルギー (Collision Energy, CE) として数十 eV のDC電圧をかけ、イオンを加速させて不活性ガスと衝突させます。特定のプリカーサイオンと特定のプロダクトイオンの組み合わせのことをトランジションと呼びますが、CEはトランジションごとに異なるため、イオンの組み合わせごとに最適化されます。

下の表には、トリプル四重極質量分析計でできる測定モードを示しています。Q1、Q3それぞれで全イオンを通過させるか、スキャンまたはSIMを行うかといった組み合わせを変えることにより、主に6種類の測定モードを実施可能です。

当社のトリプル四重極質量分析計では不活性ガスとしてアルゴンガスを使用しています。アルゴンガスは希ガスであり反応性が極めて低いため、副反応の心配がなく良好な再現性が得られます。

コリジョンセルがQ2と呼ばれているのは、昔コリジョンセル内部に四重極が用いられたことに由来しますが、現在は四重極の代わりに多重極や積層電極が用いられていることがほとんどです。

3.2.2. 主な測定モード

下の表には、トリプル四重極質量分析計で行われる主な測定モードを示しています。Q1、Q3それぞれですべてのイオンを通過させるか、スキャンまたはSIMを行うかといった組み合わせを変えることにより、6種類の測定モードを実施可能です。

| 測定モード | Q1 | Q3 |

|---|---|---|

| スキャン | 通過 | スキャン |

| SIM | 通過 |

SIM |

| MRM | SIM | SIM |

| プリダクトイオンスキャン | SIM | スキャン |

| プリカーサイオンスキャン | スキャン | SIM |

| ニュートラルロススキャン | スキャン | スキャン |

3.2.3. MRMモード

Q1で特定のイオンを通過させ、Q3でも特定のイオンを通過させるのが多重反応モニタリング (multiple reaction monitoring, MRM) です。選択反応モニタリング (selected reaction monitoring, SRM) と呼ばれることもあります。 このMRMがトリプル四重極質量分析計で最もよく使用されるモードであり、トリプル四重極質量分析計の持ち味である高感度の定量が可能です。MRMでどのようなことが起きているのか、下図で説明していきます。

まず、Q1で目的のイオンのみが安定な振動をするよう電圧を設定し、特定の m/z のイオンのみを通します。このイオンをプリカーサーイオンといいます。こうしてほかのイオンを除きます。次にコリジョンセルでは、プリカーサイオンをアルゴンガスと衝突させることでフラグメント化を行います。そうしてできた特定のフラグメントイオンをプロダクトイオンといいます。今度はこのプロダクトイオンのみがQ3を安定して進めるように四重極の電圧を設定します。最後に、四重極を通過して検出器に到達できたイオンを電気信号に変えて検出します。検出器に到達するイオンの量は減りますが、夾雑物となる余計なイオンが排除されるため選択性が高く、分析対象となる化合物以外に様々な成分が大量に含まれる試料の分析において高感度な定量ができる手法です。

3.2.4. プロダクトイオンスキャンとは

プロダクトイオンスキャンは、Q1でSIM、Q3でスキャンを行います。プロダクトイオンスキャンは、目的の化合物からどのようなフラグメントイオンが生成するか確認する場合に使用します。

まずQ1で特定の m/z を設定し、目的のイオン (プリカーサイオン) のみを通過させ、コリジョンセルへ送ります。次にコリジョンセルでCIDによりプリカーサイオンをフラグメント化します。Q3ではスキャン分析により特定の m/z 範囲のフラグメントイオンをすべて検出します。プロダクトイオンスキャンは主に構造解析を目的として使用されます。CIDでは結合エネルギーが弱い部分から開裂しやすい傾向があるため、生成したフラグメントイオンから部分構造を推定することができます。

3.2.5. プリカーサイオンスキャンとは

プリカーサイオンスキャンは、Q1でスキャン、Q3でSIMを行います。特定の m/z のプロダクトイオンを生成するすべてのプリカーサイオンを検出・探索します。特定の構造や官能基を持つ化合物群を、網羅的かつ選択的に検出するためのスクリーニングが可能です。

まずQ1は広範囲の m/z をスキャン分析によりコリジョンセルへ送ります。次にコリジョンセルでCIDによりフラグメント化を行います。生じたフラグメントイオンの中から、特定の m/z となるイオンのみ、Q3を通過させ、検出します。特定の m/z のプロダクトイオンを生成するプリカーサイオンの m/z を確認することができるため、プリカーサイオンの m/z が未知であってもメインターゲット以外の構造類似物も同時に検出できます。代謝物探索や脂質解析などの共通構造を持つ化合物群のスクリーニングなどに利用されます。

3.2.6. ニュートラルロススキャンとは

ニュートラルロススキャンは、特定の中性分子が失われた際に生成されるフラグメントイオンを観察します。Q1とQ3の両方でスキャン分析を行いますが、Q1の m/z とQ3の m/z の差を常に一定に保ちます。中性分子の共通構造を持つ化合物を網羅的に探索できます。

ニュートラルロススキャンでは、Q1でスキャンする m/z 範囲と損失する特定の m/z を設定します。Q1を通過したイオンはコリジョンセルでフラグメント化し、生じたフラグメントイオンのなかから特定の m/z だけ損失したイオンのみがQ3を通過し、検出されます。得られるスペクトルは、特定の m/z の損失があったプリカーサイオンの m/z の情報となります。

共通構造をもつ化合物の探索を行う場合、プリカーサイオンスキャンやニュートラルロススキャンを利用できます。共通構造がイオン化する場合はプリカーサイオンスキャンを、共通構造が中性分子でありイオン化しにくい場合はニュートラルロススキャンを選択します。

| モード | 目的 | 共通構造 | Q1 | Q3 |

|---|---|---|---|---|

| プリカーサイオンスキャン | 特定のフラグメントを生成する化合物の探索 | イオン化する | スキャン | SIM |

| ニュートラルロススキャン | 特定のフラグメントを損失する化合物の探索 | イオン化にしくい (中性分子) |

スキャン | スキャン |