2.4. 定量方法

ガスクロマトグラフ(GC)

各種定量方法をご紹介します。

※説明図中のピークは,それぞれ色別に以下を表しています。

▲ 定量目的成分(未知濃度)

▲ 定量目的成分(既知濃度)

▲ 内部標準物質(Internal Standard: I.S.)

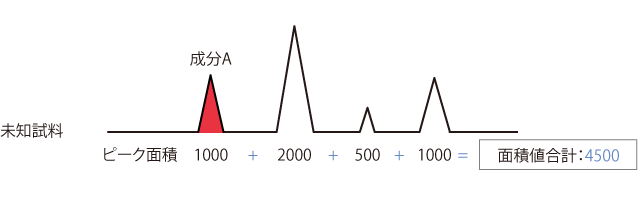

2.4.1. 面積百分率法

面積百分率法とは,得られたピークの合計面積のうち,定量目的成分(成分A)の面積の割合を利用して定量する方法です。

既知の混合試料の濃度変化や,およその濃度を知りたい場合に用いられます。

| メリット : | 標準試料を用いず簡便に測定が可能 |

| デメリット: | 相対感度の影響を受けて定量精度が落ちる |

※注意事項

- 試料中のすべての成分が検出されていなければならない。

- すべての成分の相対感度が等しくなければならない。

|

|

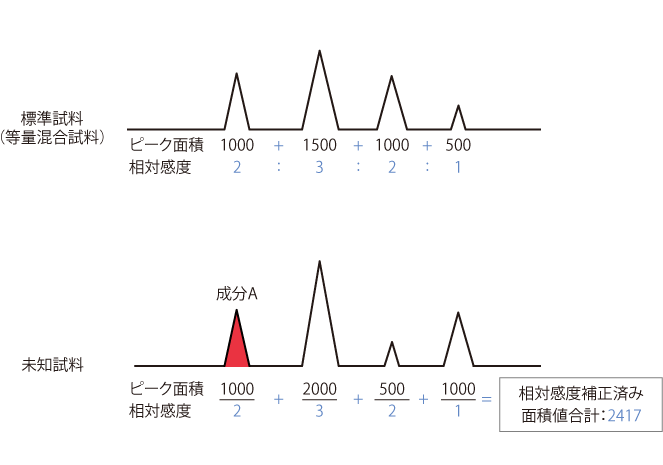

2.4.2. 修正面積百分率法

修正面積百分率法とは,各成分の相対感度の違いを補正した面積百分率法です。

| メリット : | 相対感度を考慮した面積百分率による定量が可能 |

| デメリット: | 全成分が既知濃度で混合された標準試料が必要 |

※注意事項

- 試料中のすべての成分が検出されていなければならない。

|

|

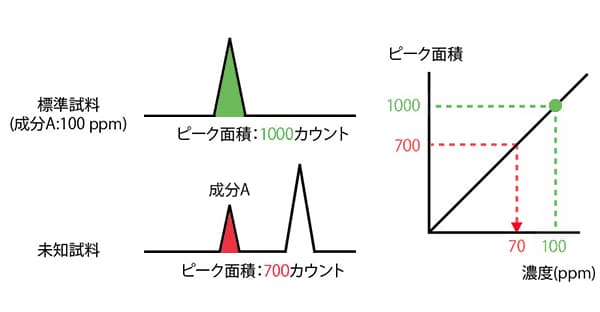

2.4.3. 絶対検量線法(外部標準法)

絶対検量線法とは,既知濃度の標準試料を使ってあらかじめ検量線を作成し,未知試料中の成分を定量する方法です。

目的成分のみ検出できていれば定量計算を行えるので,比較的簡単に分析することができます。最もポピュラーな定量法です。

| メリット : | 目的成分が分離検出できていれば定量が可能 |

| デメリット: | 注入量の誤差がそのまま定量値の誤差になる |

|

成分Aの濃度は 70ppm |

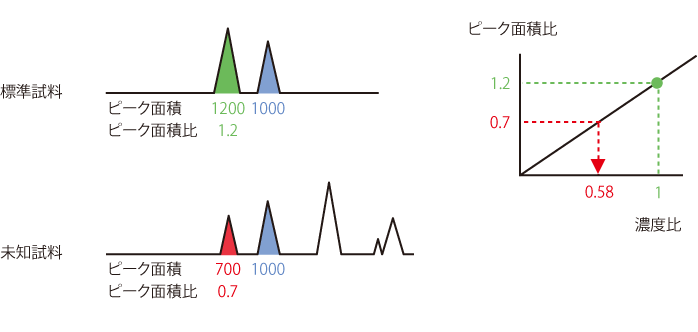

2.4.4. 内部標準法

目的成分と内部標準物質のピーク面積比と濃度比の関係を元に,目的成分の濃度を求める定量方法です。

メリット

- 目的成分と内部標準物質が検出できれば,定量計算できる

- 濃度比は注入量に依存しないので,注入量の誤差を補正できる

- 組成の違いによる試料密度の違いの影響を受けにくい

デメリット

- 目的成分と内部標準物質の濃度が分かっている標準試料が必要

- すべての未知試料に,正確な濃度となるように内部標準物質を添加しなければならない

※注意事項

内部標準物質は以下の条件を満たす必要があり,選定が難しい。

- 試料中のすべての成分とほぼ完全に分離されること。

- 分析目的成分の近くに溶出すること。

- 分析目的成分と化学的に類似の性質をもっていること(同族体など)。

- 化学的に安定であること。

|

上:標準試料 目的成分 100ppm 内部標準物質 100ppm |

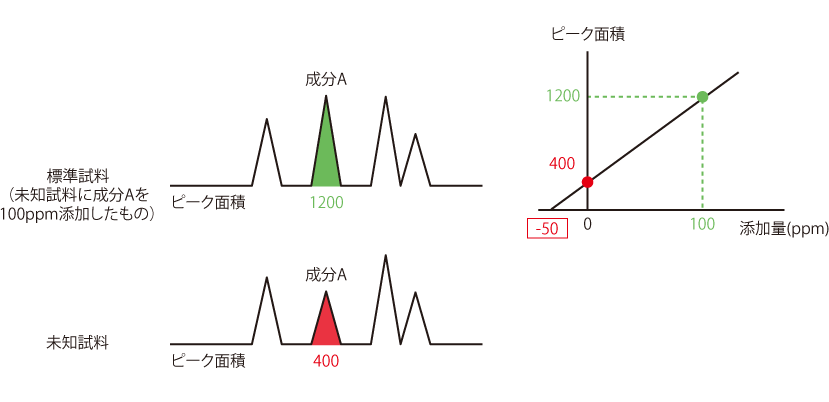

2.4.5. 標準添加法

標準添加法とは,未知試料に目的成分を既知量添加したものと,何も添加していない未知試料を同様に分析し,得られたピーク面積(ピーク高さ)の差を利用して定量する方法です。目的成分の応答が試料中の共存成分の濃度によって影響されるような分析においてよく用いられる定量法で,香気成分分析,ヘッドスペース分析などで用いられています。

| メリット : | 試料に共存する成分(マトリックス)により,ガスクロマトグラフに導入される試料組成が 変わる効果(マトリックス効果)を軽減できる |

| デメリット: | 未知試料に目的成分を添加する作業が発生する 未知試料に添加するため(場合によっては複数量)希少な試料には使えない |

|

未知試料に含まれる成分Aの濃度(ppm)は |