4.溶解している空気(酸素)による検出への悪影響

気泡発生が関係する不具合は,吐出圧力変動やベースライン上の気泡特有のノイズなどにより発見しやすいものです。 しかし,気泡は発生しないが溶解している空気が分析へ悪影響を及ぼす問題は,目につきにくく少々やっかいな問題です。

4-1)酸素溶解量が多いことによる検出への悪影響

溶存している気体の中で,検出への影響が大きいのは酸素です。 検出器セル内の溶液に対してその圧力・温度下で飽和溶解度以下であってもいろいろなイタズラをしてしまいます。

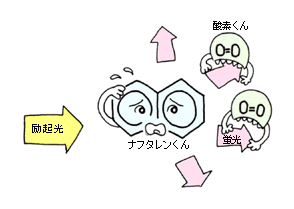

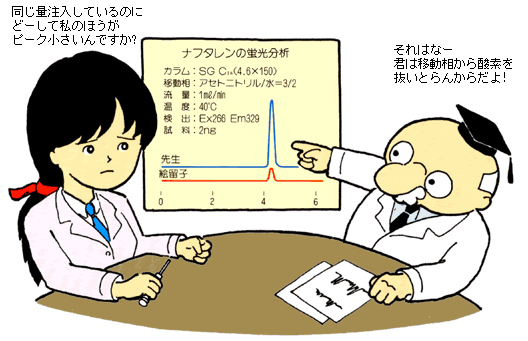

| i) | 蛍光検出 ・・・・・・ピレン・ナフタレンなどの多環芳香族やトコフェロール(ビタミンE)など,一部の蛍光成分は,酸素の溶解量が多いと検出のレスポンスが低下します(O2quenching=消光) 実際には,溶媒のバックグランドも少し下がるのですが,レスポンス低下が大きく,例えばナフタレンでは溶存酸素を除いた時に比べて約1/4になる場合があります。 |

| ii) | 電気化学検出 ・・・・・・特に還元電位下での測定を行う時,酸素の溶解量が多いとその還元電流が生じてしまい,S/Nが悪くなります。 |

図17 "酸素くん"は蛍光が好物

4-2)酸素溶解量が多くしかも変化することによるUV検出への悪影響

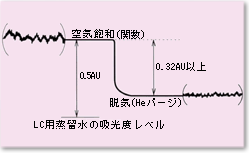

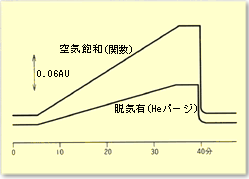

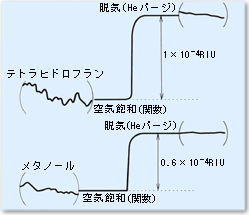

一部の有機溶媒は,酸素の溶解量が多いと吸光度が増大します。 これを逆に言えば,脱気を行うことにより移動相吸収によるバックグランドを下げることができるわけです。 例えば,空気(酸素の分圧0.2気圧)が,飽和溶解量になっているメタノールを移動相として210nm測定を行っている時に,Heパージによる脱気を行えば,0.32AU以上バックグランドが下がります(図18)。 従って,酸素溶解量が多い時は,ノイズレベルが大きいことは勿論,さらに移動相の液温変化などにより溶解量が変化することからベースライン変動も大きくなります。 仮に0.01AUフルスケールで測定した場合,酸素の溶解量が1%変化するとベースラインはフルスケールの30%以上変化することになります。 また,酸素溶解量の多いメタノールを用いてグラジエントを行った場合,ベースラインの傾きが大きくなり(図19),ピークの波形処理に問題が生じやすくなります。

この溶存酸素の影響は,短波長域で大きいのですが,テトラヒドロフラン(THF)では,比較的長波長までこれが認められます。 254nmでの影響は,THF>メタノール>アセトニトリル>水となります。 一方,短波長域でもアセトニトリル(LC用)ではあまり影響がみられません。 従って,吸光度増大は,酸素自体の吸収ではなく,溶媒あるいはその不純物と酸素の間の何らかの特異的な相互作用によるものと考えられています。

UVの短波長で高感度分析を行う場合は,LC用アセトニトリルを用いるのが原則ですが,分離の選択性からメタノールやTHFを用いる必要のある場合は,溶存酸素量を減らし,しかも一定に保つような脱気を行って下さい。

|

||

|

||

|

||

|

||

4-3)空気溶解量が変化することによる屈折計ベースライン変動

液体の屈折率は,固体・液体のみならず,気体の溶解によっても変化します。 従って,屈折計では,液温変化による空気の溶解量変化が,ベースラインドリフト・うねりを引き起こすことになります。 仮にTHFを移動相として8×10-6RIUフルスケールで測定した場合,空気の溶解量が1%変化すると,ベースラインはフルスケールの10%以上変化することになります。 この対処策としては,移動相液温を一定に保って溶解量変化を抑えるか,溶解量の温度依存性が少ないHeで溶解している空気を置換してやることが適切です。

以上,この4.項で示したように,溶存している空気(酸素)が検出に悪影響を及ぼす場合があることに留意して分析を行って下さい。

図20 屈折系ベースラインに及ぼす脱気効果