GC-2014

INDUSTRY

環境, プラスチック(化学), 触媒(化学), 化学

キーワード

カーボンニュートラル、触媒

紹介する製品・サービス

GC-2014

プラスチックは、私たちの生活に欠かせない化学製品として、さまざまなものに使用されています。昨今、プラスチックによる海洋汚染などが問題視されており、使用量の削減などが進められています。また、プラスチックの原料の多くは石油から作られていることもあり、製造する過程で温室効果ガスである二酸化炭素(CO2)が多く発生することも、問題視されています。

今回は、化学産業の脱化石資源化・カーボンニュートラル化を見据え、バイオマス資源から燃料やプラスチックの原料となる化学品を作るバイオファイナリーの分野で活用される触媒の合成・開発を研究されている、東京科学大学 総合研究院 ナノ空間触媒研究ユニット 横井 俊之教授にお話を伺いました。

総合研究院 ナノ空間触媒研究ユニット

横井 俊之 教授

*お客様のご所属・役職は掲載当時のものです。

東京科学大学

1:研究内容についてお聞かせください。

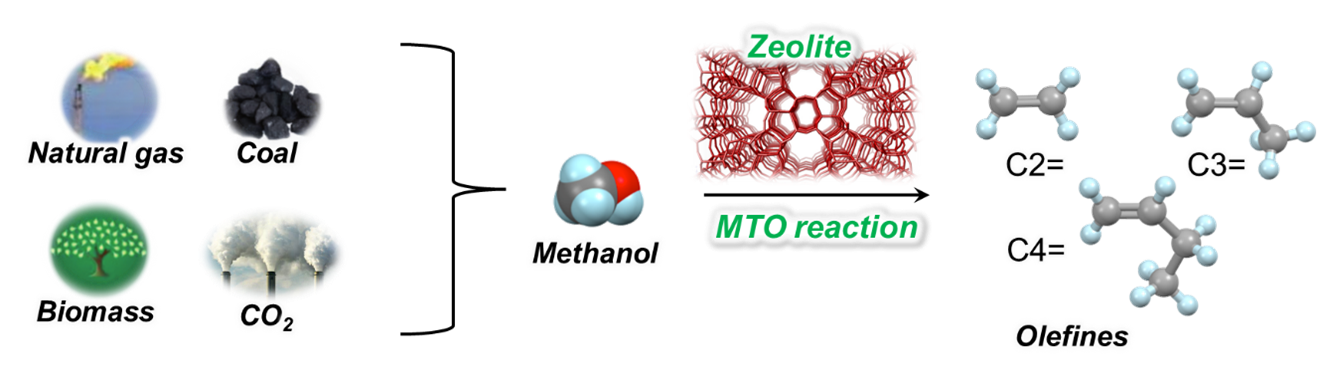

水を原料とした水素と二酸化炭素から合成されるメタノールから、基礎化学品であるエチレン(C2)、プロピレン(C3)等の低級オレフィンを合成する触媒プロセス(methanol to olefins: MTO反応)用のゼオライト触媒開発に取り組んでいます。

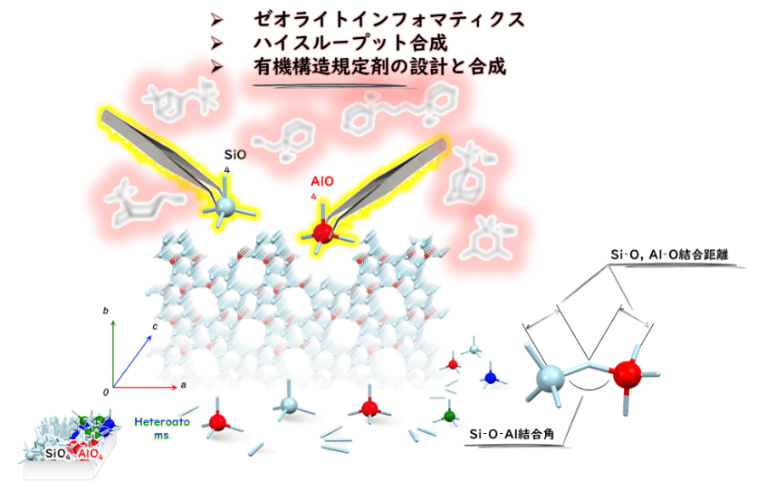

ゼオライトは、主にケイ素(Si)、アルミニウム(Al)、および酸素(O)原子から構成され、それらが規則的に配列して組みあげられた結晶性多孔質材料であり、結晶構造の中に分子サイズのナノ空間を持つ非常にユニークな物質です。石油化学製品の変換や、自動車排気ガス浄化を含む大気・土壌・水質などの環境汚染、福島原子力発電所の事故に関する放射性物質の除去、吸着特性を生かした建材・家電など、幅広い分野で利用されています。

現在進めているものの一つは、CO2等を用いたプラスチック原材料製造技術開発です。これは、太陽光と水から得られた水素(ソーラー水素)と二酸化炭素から生成されたメタノールを、ゼオライト触媒を活用してプラスチック原料等の基幹化学品を製造する、化石資源に頼らない革新的な化学品製造プロセスの実現につながります。

ゼオライトを活用したさまざまな炭素資源からのオレフィン製造経路(横井先生提供)

私の研究は、この触媒プロセス完成のために重要なナノ空間材料・ゼオライトの合成と応用です。ゼオライトは地球規模での環境、エネルギー、資源の諸問題の解決に確実に貢献する材料であり、SDGsの実現に不可欠です。

2:資源の有効活用につながる現在のご研究内容について

ゼオライトの合成・物性については、多様な骨格構造の形成が可能とされており、計算科学的には260万種を超える構造を組み上げることができると報告されていますが、実際に実験的に合成できているゼオライト構造は、約260種類です。その中でも、工業的に利用されている構造は、わずか10種類程度にすぎません。ゼオライトはカーボンニュートラル社会を実現させるためのキーマテリアルと期待されていますが、ゼオライトの結晶化機構、原子配列など未解明なままです。ゼオライトの機能の向上、用途拡大には新規なゼオライトの創製はもちろんですが、結晶化過程の構造変化の把握、原子レベルでの構造把握が欠かせません。ゼオライトを結晶化する際に、含まれているアルミニウムなどの金属元素の有無や含有量などを知ることが重要となり、島津製作所のICP発光分析装置(ICP)や原子吸光分光光度計(AA)を活用しています。用途に合わせた空間構造、元素構成、局所構造をもつ「理想の触媒」として役立てるための、ゼオライトの創成が私の研究です。

また、東南アジアで大量に廃棄されているEFB(Empty Fruit Bunch/パーム椰子房から果実を搾り取った後の空果房)や米を採取した後の稲の穂やサトウキビの穂など、本来は廃棄している資源をバイオマス資源としてバイオ燃料を製造する技術において、ゼオライト触媒を活用した開発を進めています。ゼオライト触媒の触媒反応の定性・定量分析には、島津製作所のガスクロマトグラフ(GC)、ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)、高速液体クロマトグラフ (HPLC)を活用しています。

3:今後の計画について教えてください

2024年度からは、SATREPS(地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム)の支援の下、ゼオライト触媒の技術を活かした、地球規模課題の解決と科学技術水準の向上につながる日本と発展途上国との国際共同研究を開始しています。この研究では、タイの農業分野で生じる廃バイオマスの高付加価値化を目指したバイオリファイナリーによる化成品製造に活用できる触媒プロセスの開発を行っています。

また、石油資源由来からバイオマス由来への原料転換によりエネルギー/化学品のカーボンニュートラルの実現を目指して設立した東工大発ベンチャーであるiPEACE223株式会社にも参画しています。ここでも、ゼオライト触媒を用い、エチレンからプロピレンを直接製造可能な「エチレンtoプロピレン(ETP)」反応の開発に取り組み、ゼオライト触媒の更なる改良に取り組んでいます。

iPEACE223 株式会社HPより引用(https://ipeace223.com/)

4:ご使用いただいている装置についてのご感想や、当社への期待について教えてください

GCやICPは長年使っていますが、ソフトウェアなど、研究者にはわかりやすく、とても使いやすいです。自動GC等、用途によるカスタマイズ対応をいただけることなども、専用性がありいいですね。ただ、現在大学に留学生が増えており、ソフトや取扱説明書、メンテンナンスの相談なども英語や中国語で対応いただけると助かります。

また、ゼオライト触媒は原子の位置を知るために活用している電子顕微鏡では電子の衝突による結晶構造へのダメージを受けやすく、正確な構造の把握をすることが難しいことがあります。島津製作所の新たな解析手法により、非破壊で原子レベルでの構造や結晶化機構がわかるものの開発を期待しています。