レーザ回折式粒度分布装置を用いて測定できるのは、全体を100%とする相対的な粒度分布データです。したがって、測定対象の粒子群の濃度が変化しても、サンプリングエラー等の問題がなければ、理論的には粒度分布データは変化しません。現実においても、多重散乱が発生しない適正な濃度範囲であれば、粒度分布の測定結果は、濃度の影響をほとんど受けません。このことは、見方を変えれば、濃度に関する情報が失われているわけです。

ところが、レーザ回折式粒度分布測定装置を用いて、測定対象の濃度に関する情報が得られないのかという質問を受けることがあります。測定過程において、回折・散乱光の光強度分布データから粒度分布データを計算する段階で濃度に関する情報が失われてしまいますが、もとになった光強度分布データには、もちろん濃度に関する情報が含まれています。

図1に、濃度による光強度分布データの変化の様子を示します(使用機種:SALD-2100)。例えば、ある濃度で図1(a)に示す光強度分布データが得られた場合、測定対象の粒子群の濃度が2倍になると、図1(b)に示す光強度分布データが検出されます。ここでは、各検出素子で検出される光強度が全て2倍になっています。

つまり、測定対象の粒子群の粒度分布そのものに変化がなく、また、多重散乱が生じない程度の濃度範囲であれば、各検出素子で検出される光強度は、測定対象の粒子群の濃度に比例します。 |

| 図1 濃度による回折・散乱光の光強度分布データの変化

|

| ※図をクリックしてください(拡大図を見ることができます。) |

この関係を用いると、濃度が既知である測定対象(粒子群)の光強度を基準として、濃度のみ異なる測定対象の光強度を検出し、基準との比率を求めれば、間接的に絶対的な濃度を求めることができるわけです。

一般的には、レーザ回折式粒度分布測定装置では、粒子量という意味においては相対的な測定しか行えませんが、一定の基準を設けたうえで回折・散乱光の光強度分布データを用いると、間接的ではありますが粒子量の絶対的な評価(濃度評価)も可能になります。

また、測定対象の粒子群が媒液に溶解する場合には、細かい粒子の方が溶解しやすく、粒度分布そのものが変化する(多少大きくなる)ので、定量的な意味での濃度の評価はできませんが、測定対象の粒子群が媒液に溶解し減少していく様子を、回折・散乱光の光強度分布データの変化として観察することができます。

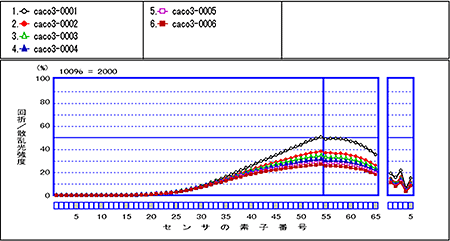

図2は、炭酸カルシウムがヘキサメタリン酸ナトリウム水溶液に溶解していく際の光強度分布データの変化の様子を示したものです(使用機種:SALD-2100)。 |

| 図2 |

炭酸カルシウムが溶解していく際の回折・散乱光の光強度分布データの変化 |

|

| |