移動相の調製方法

高速液体クロマトグラフィーの移動相には,水系溶媒や有機溶媒,あるいはその混合液を主として用います。 また,水系溶媒には緩衝溶液を用いる場合も少なくありません。LCtalk vol.38(p8)にて,高速液体クロマトグラフィーに用いられる代表的な緩衝溶液について具体的な調製方法を示しましたが,一般的には緩衝溶液に対しての解釈が曖昧である場合がよく見受けられます。

そして,分析方法の書かれた資料に表示されている内容と実際の調製方法が異なったために移動相の差異が生じ,クロマトグラムや分析結果へ影響する場合があります。 また,緩衝溶液だけでなく,溶媒の混合方法など移動相の調製方法には盲点と考えられる要素も数多くあります。

ここでは具体的な事例にもとづいて,移動相の調製方法による分析結果などへの影響について考えてみましょう。

1)緩衝溶液の調製

たとえば「20mMりん酸緩衝溶液(pH2.5)」と記載されている場合に,実際にどのようにして調製するのでしょうか? 考えられるいくつかの場合について触れてみましょう。

まず,りん酸を使った緩衝溶液であることは確かであるとして対イオンが何であるかが不明です。 一義的にナトリウムイオンだとしても,次に,「20mM」という濃度がりん酸であるか,りん酸ナトリウムであるかがわかりません。

「20mMりん酸(ナトリウム)緩衝溶液」と考えれば,「20mM」はりん酸の濃度と見なすことができます。 一方では,「20mM」をナトリウム濃度と考えれば,「20mMりん酸二水素一ナトリウム水溶液をpH調整した緩衝溶液」とも考えられます(なお,20mMりん酸二水素一ナトリウム水溶液はpH5弱となりますから,pH2.5とするには何らかの酸でpHを調整する必要が出てきます)。

この際,pH調整に用いる酸によってはイオンペア効果が発生したり,分析結果に対する影響も現れるかも知れません。 これらのことを考えると,一口に緩衝溶液と記載されてもいくつかの解釈がなされる危険性が出てきます。

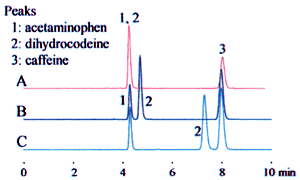

上記の例を,具体的に3通りに解釈し,分析結果にどの程度影響が現れるのかを示したのが,図1です。

上段は「20mM」をりん酸濃度として解釈し,「20mMりん酸(ナトリウム)緩衝溶液(pH2.5)」として調製した溶液を移動相に用いた結果です。

中段と下段は「20mM」をりん酸二水素一ナトリウムの濃度として解釈し,各々りん酸または過塩素酸を加えてpHを2.5に調整した場合の結果です。

この例のジヒドロコデインのように著しく保持時間に影響を与える場合があり,分析手法の頑健性に問題を与えてしまいます。 緩衝溶液についてはできるだけその溶液が特定できるようにその調製方法まで明示しておくと,解釈の相違による問題を未然に防ぐことができます。

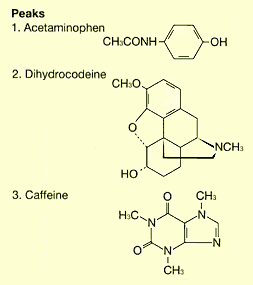

1.アセトアミノフェン, 2.ジヒドロコデイン, 3.カフェイン

| 分析条件 | ||

| カラム | Shim-pack VP-ODS(150×4.6mmI.D.) | |

| 移動相 | 緩衝溶液(pH2.5)/ アセトニトリル = 9 / 1 | |

| [図上段 A] | 20mMりん酸(ナトリウム)緩衝溶液(pH2.5) | |

| [図中段 B] | 20mMりん酸二水素一ナトリウム緩衝溶液(pH2.5);りん酸を加えてpH調製 | |

| [図下段 C] | 20mMりん酸二水素一ナトリウム緩衝溶液(pH2.5);過塩素酸を加えてpH調製 | |

| 流 量 | 1.0mL/min | |

| 温 度 | 40℃ | |

| 検 出 | 210nm | |

| 図 1 緩衝液のpH調製方法の影響 | ||

2)有機溶媒と水系溶媒の混合方法

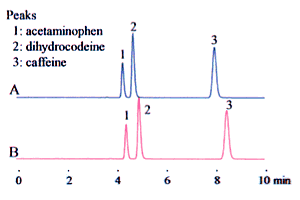

有機溶媒と水系溶媒の混合溶液を移動相として用いることはしばしばありますが,この場合に混合の方法をどのように行うかによって,分析結果に大きな差を及ぼす場合があります。 一例として,緩衝溶液 90%とアセトニトリル10%の混合溶液の場合を考えてみます(緩衝溶液は,20mMりん酸二水素一ナトリウムにりん酸を加えてpH2.5に調製したもの)。 混合比9:1とすれば,緩衝溶液とアセトニトリル体積比9:1,すなわちそれぞれをその体積比率相当量ずつ計り取った後に混合すると解釈できます。

一方で,10%アセトニトリルと解釈すれば,緩衝溶液を用いて,アセトニトリルを10倍容に希釈調製するとの解釈も成り立ちます。 後者の場合では混合による体積減少分が生じ,余計に緩衝溶液を加えることになります。 両者には大差が無いように思われがちですが,図2に示したように,混合種によっては分析結果(特に保持時間)の差として顕著に現れる場合もありますので注意が必要です。

一般に,高速液体クロマトグラフィー用移動相を調製する際には,A液:B液=3:2(V:V)といった表記方法,すなわち,A液体積比3相当,B液体積比2相当を別途はかり取り混合する(実際には本溶液を混合後の溶液体積は体積比合計5よりも少なくなります)と定めていることが多いようです。

移動相の調製方法だけでなく,試料溶液やその他の溶液の調製に関しても上記のような問題がしばしば生じます。

また,各種分野(医薬品分野や化学工業分野など)独自の常識や慣習があり,さらに戸惑いの要因にもなります。 このような場合には,たとえば日本薬局方や衛生試験法,日本工業規格(JIS)などの公定書にはそれぞれ,通則や定義として溶液の調製などについて触れられていますので,それらを参考にされて,混乱を避ける表記を日常的に心がけておくようにするのが好ましいと言えます。

(J.Ma)

1.アセトアミノフェン, 2.ジヒドロコデイン, 3.カフェイン

| 分析条件 | ||

| カラム | Shim-pack VP-ODS(150×4.6mmI.D.) | |

| 移動相 | [図上段 A] | "緩衝溶液"とアセトニトリル を 9 対 1(v/v)で混合 |

| [図下段 B] | 10%(v/v)アセトニトリルへ"緩衝溶液"を加えてメスアップ "緩衝溶液"は,20mMりん酸二水素一ナトリウムにりん酸を加えてpH2.5に調製したもの |

|

| 流 量 | 1.0mL/min | |

| 温 度 | 40℃ | |

| 検 出 | 210nm | |

| 図 2 移動相の混合方法の影響 | ||