LC分析の留意点

馬場 健史 先生

九州大学 生体防御医学研究所 教授 (ご所属・役職は2015年10月発行時)

■私が超臨界流体クロマトグラフィー(Supercritical Fluid Chromatography, SFC)に出会ったのは,博士課程の学生のときでした。トチュウという植物のイソプレンポリマーの解析が博士論文のテーマで,日々HPLC やサイズ排除クロマトグラフィー(SEC)を用いて分析を行っていました。ポリプレノールといわれる低分子イソプノイドの分析をしていたときに,HPLCではいろいろなカラム,条件を試したのですが,どうしても分離ができず博士論文研究が思い通りに進まず途方に暮れていました。そのときに,同じ大阪大学の基礎工学研究科の右手浩一先生(現徳島大学)からSFC をご紹介いただきました。HPLCやSECでは分離できなかった異性体,高分子成分を見事に分離することができ,めでたく博士号を取得することができました。このSFCとの出会いがそのあとの私の人生を大きく変えたと言っても過言ではありません。

■その後,代謝物の網羅的な解析を目的とするメタボロミクスの研究をすることになり,分離手段としてSFCを適用するための研究を始めました。SFCは主として分取に利用されてきたため,装置も分取に特化したもので,メタボロミクスに利用するためには分析用のシステム構築が必要でした。分取においてほとんど利用されていなかった質量分析計との接続はメタボロミクスにおいては必須であったことから,イオン化を含めた質量分析計接続技術の開発からはじめないといけませんでした。イオン化手法,条件の検討に非常に時間を要しましたが,安定してデータが取得できるSFC/MSシステムの構築に成功し,2008年にはSFC/MSを用いた脂質メタボロミクス(リピドミクス)手法について論文発表することができました1)。この論文がSFC/MSをメタボロミクスに適用したはじめての論文であり,多成分一斉分析におけるSFC/MSの可能性を示したものでありました。

■その後,メタボロミクスをはじめとする代謝物解析におけるSFC/MSの適用技術の開発をさらに進めるべく研究に取り組んだのですが,やはり分取用の装置では限界がありました。分析スケールにおいてSFCの分離性能を最大限に発揮するためには,やはり分析専用の装置が必須で,なんとか新たな分析用の装置の開発をお願いしたいということで様々な装置メーカーに相談させていただきました。それまでの経験でどのような仕様の装置を開発したら良いかということについては自信がありましたが,その当時UHPLCが登場したこともあり分析用SFC装置にどれだけニーズあるか全くわからない状況で,多くのメーカーが開発に対してポジティブではありませんでした。その中,島津製作所さんにご決断いただき装置開発をはじめることができました。また,幸いなことにJSTの先端計測分析技術・機器開発プログラムにも採択いただき,装置開発をさらに加速することができました。本当に多くの方のご協力のお陰で,短期間でユーザーが必要とする仕様が盛り込まれたすばらしい装置を開発することができました。実は,プロジェクト提案時の目標はSFCとSFEを開発し,オンライン化に向けた接続を試みるところまででしたが,世界にない新しい装置を世の中に出したいというみなさんの思いからオンライン化についても前倒しで取り組み,SFE-SFC-MS “Nexera UC”を開発し上市することができました。やはり,今回の装置開発では,バックプレッシャーレギュレーター(BPR)の開発が大きいと思います。これまでにない低デッドボリューム,低ノイズレベルのBPRは,島津製作所さんの技術レベルの高さを示すものです。SFCはHPLCの後ろにBPRをつけた構成になりますが,移動相が超臨界流体であることから,単なるHPLC装置の開発の延長というわけにはいきません。これが他社も含めて苦労しているところだと思います。しかし,今回の開発では初期の開発から我々ユーザーが関わらせていただき,積極的に意見を取り入れていただいたことにより,真にユーザーが求める実用的な装置を開発できたと思います。

■SFCを用いた分析技術の開発と応用研究に取り組みながら,常にSFCが他の分離手法と比べてどこが優れているのか,他の分析手法でできないことが何なのかを考えていました。その中で,網羅性とSFEとのオンライン化がSFCの大きな特徴であると確信するようになり,それらの特徴を生かした技術開発に積極的に取り組みました。

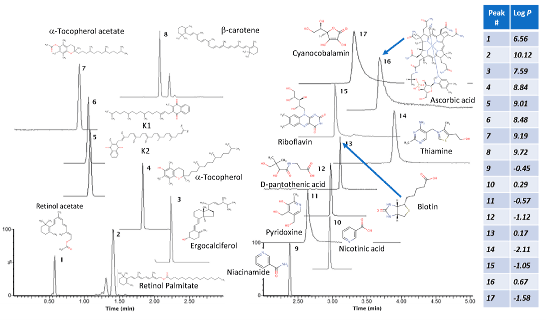

■これまでSFCは移動相の超臨界二酸化炭素がn-ヘキサン程度の疎水性であることから疎水性化合物に好適な分離手法として理解されてきましたが,SFCの可能性を追求する過程で様々化合物についてその適用を試みたところ,これまでの認識を変えられる結果が得られてきました。農薬は親水性から疎水性までの幅広い性質を有するため,その分析にはGC,LCなど複数種の分離系を利用していますが,SFCを適用することによりそれらを一斉に分析できることを見出しました2)。これにより,SFCが親水性化合物を含めた幅広い化合物に適用可能であることがわかり,網羅性の高さもSFCの大きなメリットであることを認識できました。さらに,抱合体を含めた幅広い極性の胆汁酸類の一斉分析系の構築3),ナイアシン類の分析4),脂溶性ビタミンから親水性ビタミン類の一斉分析系の構築5)などにより,SFCの適用範囲の広さが示されました。その過程で,モディファイヤ〔SFCの移動相において超臨界流体二酸化炭素(SCCO2)に添加する溶媒のこと〕の割合が高くなる(ビタミン類の一斉分析においては最終100 %),すなわち移動相が超臨界流体ではない,亜臨界,液体になっている状態でSFCと呼ぶことに違和感を持ちました。本来SFCと呼べるのは移動相としてSCCO2のみを用いる場合で,一般的に利用されているモディファイヤを添加している状態はSubcritical Fluid Chromatography と呼ぶべきです。そこで,我々のグループでは移動相が超臨界から液体までを連続的に利用することができる特性を持つ新しい分離手段として,Unified Chromatography(UC) を提案しました。UC は,移動相として,n-ヘキサンに近い疎水性のSCCO2からメタノールや水などの親水性の液体を連続的に用いることができることから,非常に幅広い化合物を一斉に分析できる他にないモードを有する分離系です。限られた成分の分離にフォーカスした分取の分離手段として発展してきたSFC の隠れた特性を見出し,広範囲の化合物を対象とした一斉分析系として新たな一歩を踏み出す切っ掛けを発見できたことに大きな喜びを感じます。

図1 Unified Chromatographyによる脂溶性および水溶性ビタミンの一斉分析5)

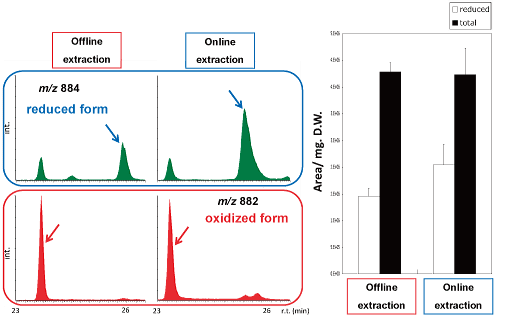

図1 Unified Chromatographyによる脂溶性および水溶性ビタミンの一斉分析5)■SFCのさらなる有効利用を考えた際に,他ではできない部分,すなわち超臨界流体を用いる有意性を示す部分として,SFEとのオンライン化に我々は注目しました。SFE をオンライン化することにより,これまでの試料調製方法では分解したりロストする成分の分析が可能になり,抽出する前のインタクトに近い状態の情報を取得することが可能になります。さらに,オンライン化により自動化も可能となることから,スループットや再現性の向上も期待できます。光合成細菌中のCoQ10酸化体,還元体の同時分析6)や,血漿中のリン脂質7)や脂溶性ビタミン類の一斉分析,組換え大腸菌中β - イオノンとβ - カロテンの同時分析などオンラインSFE-SFC-MSの有効性を示しました。溶出力を連続的に変化させることが可能なSFEの特性を生かすことにより,目的成分を選択的に溶出することができることから,単なる抽出だけなく前処理としても利用することができます。SFEを,抽出 + 1次元目の分離(SFC)として考えることにより,幅広い成分の精密分析が効率的に行うことが可能になります。

図2 オンラインSFE-SFC-MS を用いたCoQ10酸化体,還元体の分析6)

図2 オンラインSFE-SFC-MS を用いたCoQ10酸化体,還元体の分析6)■さらに,SFC同様,SFEの可能性についても確認するために,どれだけ親水性の化合物に対応できるかについて検討してみました。乾燥ろ紙血(Dried Blood Spot, DBS)からSFEを用いて血液中の成分の抽出を試みたところ,脂質はもちろんのこと,アミノ酸等の親水性代謝物も抽出できることが示されました8)。これにより,SFEが親水性の化合物についても利用可能な抽出技術であることが示され,UCとの効果的な組み合わせにより幅広い化合物を連続して抽出,分離可能な他にない分析手法となりうるポテンシャルを有していることがわかりました。現在,神戸大学医学研究科の吉田優先生のグループを中心にオンラインSFE-SFC-MSシステムを用いた臨床診断システムの開発を,また,宮崎総合農業試験場の安藤孝部長のグループを中心に,オンラインSFE-SFC-MSシステムを用いた残留農薬分析システムの開発に取り組んでいます。

■SFCは今後UCとして新たな展開を迎えることになると思います。UCはまだまだ開発途上であり,ユーザーが実際どのように使うかによってさらに発展,進化していくことが考えられます。今回開発した装置も今後予測できない発展を見せるUCに対応してさらに進化をしていく必要があります。“Nexera UC" はこれまでにないユーザー目線で開発された装置であるからこそ,これからもユーザーが積極的に関与してさらに進化していく装置(システム)であってほしいと願っています。是非これまでSFCのユーザーだった方も,これからユーザーになられる方も積極的にUCの開発に関わっていただき,いっしょに日本の誇れるすばらしい技術を世界に発信していきましょう。

参考文献