LC分析の留意点

福内 友子 先生

帝京大学薬学部 臨床分析学教室 助教 (ご所属・役職は2014年7月発行時)

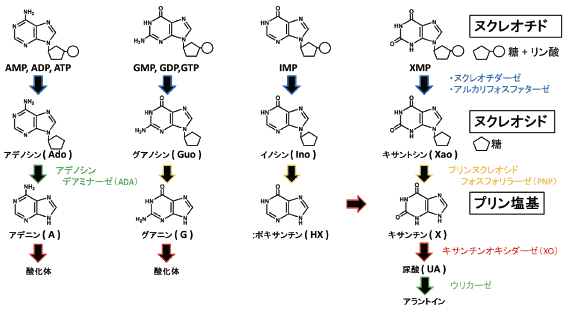

■高尿酸血症は,体内で増加した尿酸が溶けきれずに関節などで結晶化し(血清中での飽和濃度は6.4~7.0 mg/dL),痛風発作を招く。腎臓で結晶化すると尿路結石や腎障害を引き起こす。高尿酸血症・痛風の治療ガイドラインには,生活指導のひとつとして食事療法があげられており,その一項目にプリン体の摂取制限が示されている。我々の研究室は以前から食品に含まれる総プリン体含有量測定法を確立し,300種類以上の食品・飲料について報告している。プリン体は,生体内(主に細胞内)にさまざまな物質として存在しており,その構造により,さらにプリン塩基,プリンヌクレオシド,プリンヌクレオチドに分類される。

■食品中プリン体の分析は,食品を過塩素酸で加水分解処理することにより,プリン体をプリン塩基に分解した後,アデニン(A),グアニン(G),ヒポキサンチン(HX),キサンチン(X) の4種を測定する。食品試料には,分析対象ではない夾雑物が多く含まれ,夾雑物は食品により多様であり,かつ含有量も異なる。そのため,必ずしも理想系ではない試料の分析を,如何に正確に実行し,それらを定性・定量評価に繋げていくかが重要な課題となる。HPLC分析では,質量分析のような十分な特異性を持って定量することが難しいため,正確な分析を行うためには,前処理などの操作が不可欠である。

■我々は,測定対象物質が生体内成分であることから,測定対象に特異的に反応する代謝酵素を用い代謝物へと構造変換させることでピークが消失すること(ピークシフト法)を利用し,4種のプリン塩基検出に選択性を持たせている。

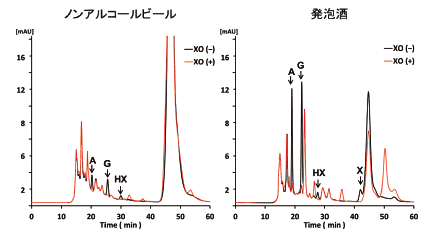

■具体的には,試料の一部をキサンチンオキシダーゼ(XO)で処理すると,プリン塩基であるヒポキサンチンとキサンチンは,尿酸へと代謝される。アデニンとグアニンも,各々の酸化体へと構造変換する。実際にノンアルコールビールと発泡酒を測定した結果が図1である。プリン体を約20~120 mg/缶(350 mL) 含むビールと比較すると,これらに含まれる総プリン体含有量はほぼ3分の1 以下程度と少ないが,酵素処理および未処理のクロマトグラムを比較することにより,正確な定性のみならず,一様ではない夾雑物の中に微量に存在する化合物を精度よく定量できる。また,ピークシフト法はプリン塩基の測定のみではなく,目的の測定対象に合わせ た酵素反応を組み合わせることによって,標準物質を分離できる測定条件であれば,網羅的なプリン体化合物の一斉分析に応用できる。

図1 ノンアルコールビールおよび発泡酒のクロマトグラム

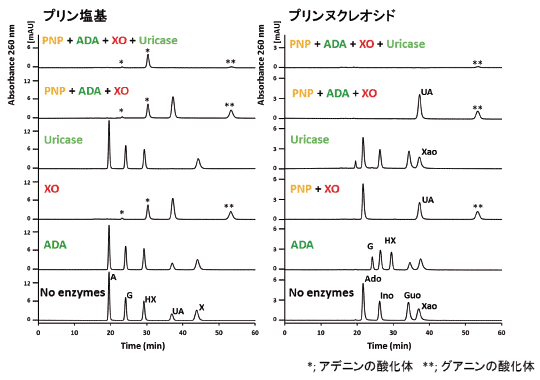

図1 ノンアルコールビールおよび発泡酒のクロマトグラム■例えば図2に示すとおり,尿酸を測定したい場合は,ウリカーゼによりアラントインへと代謝させる。プリンヌクレオシドであるグアノシン,イノシン,キサントシンの場合は,プリンヌクレオシドフォスフォリラーゼ(PNP)が各々のプリン塩基であるグアニン,ヒポキサンチン,キサンチンへと代謝する。PNPは可逆的酵素反応であるため一定量反応が進むと平衡状態になるが,生成したプリン塩基をさらに代謝するXOを加えることで,プリン塩基方向への反応を完全に終了させることが可能となる。アデノシンは,アデノシンデアミナーゼ(ADA)により,イノシンへと代謝される。ATP,ADP,AMPなどのプリンヌクレオチドは,リン酸エステル結合を加水分解するヌクレオチダーゼ及びアルカリフォスファターゼを用いる。図3に示すように,XO,ウリカーゼ,PNP,ADAを組み合わせた条件下で処理すると,プリンヌクレオシド,プリン塩基をすべて260 nmで吸収を持たないアラントインへと代謝し,クロマトグラムではアデニンとグアニンの酸化体のピークのみ検出され,ピークシフト法を用いた一斉分析を可能にする。

図2 プリン体の構造式とピークシフト法のための酵素反応

図2 プリン体の構造式とピークシフト法のための酵素反応 図3 酵素反応によるピークシフト法を用いたプリン塩基,ヌクレオシドのクロマトグラム

図3 酵素反応によるピークシフト法を用いたプリン塩基,ヌクレオシドのクロマトグラム■近年,高尿酸血症の患者さんは高血圧症,脂質異常症(高脂血症)などの生活習慣病を合併することが多く,動脈硬化が進行しやすくなることが報告されている。今後も食品中のプリン体含有量の測定値を公表すると共に,合併症を誘発する尿酸輸送およびプリン代謝動態を明らかにするために,生体サンプル(尿,血液,臓器など),培養細胞など様々な試料や実験系に対し信頼性の高い分析方法を提供することで,治療,予防法開発の一助としたいと考えている。

参考文献