お客様のご意見・ご要望のご紹介

伊勢本 潤 先生

帝人株式会社 構造解析研究所 (ご所属・役職は2009年9月発行時)

■1.はじめに

1-1 FT-IRにおける異物分析の歴史

フィルムや繊維などの製造過程で発生した異物や顧客からのクレーム対応で異物を分析する上で、FT-IRによる成分分析は欠かせない手法となっている。

約35年前、我々が使用していた分散型IRのビームコンデンサ法を用いた分析事例では約20μmの核となる異物を100個集めて測定している。その後、FT-IRを1980年代に導入し、50μmサイズの異物をひとつ取り出せば分析できるようになった。そして、試料前処理技術の向上により、現在では20μmサイズの異物であれば1個で成分分析が可能である。こうした異物分析の技術の進歩には、FT-IR装置の感度の向上もあげられるが、それと同時に前処理技術が向上したことも大きい。

1-2 異物分析におけるFT-IRの役割

異物分析に用いられる主な分析手法は表1に示すとおりであり、目的や試料にあわせて各種分析手法を選択している。その中でも顕微FT-IRは、化合物同定ができる特徴があり、異物分析では最も一般的に利用される装置である。また、IRスペクトルライブラリーが豊富なため、有機成分や一部の無機化合物も比較的容易に同定できる。

| 装置 | 最小測定サイズ | 検出深さ | 情報 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 元素 | 化合物 | ||||

| EPMA | 1 μm | 1 μm | ◎ | 有機物の場合導電処理が必要 | |

| AES | 0.1 μm | 1 nm | ◎ | 導電物が試料対象 | |

| XPS | 10 μm | 1 nm | ○ | ○ | 表面分析の中では測定エリア広い |

| TOF-SIMS | 1 μm | 1 nm | ○ | ○ | ライブラリー少ない |

| 顕微ラマン | 1 μm | 1 μm | ○ | 蛍光の影響あり | |

| 顕微FT-IR | 10 μm | 数 μm | ◎ | 混合物の場合困難なケースもある | |

■2.異物分析

2-1 異物を取り出す前に

異物分析において、まず目視や顕微鏡で異物の色、形状、付着状態を観察することが必要であり、このような形態観察は、前処理や実際の分析において、とても重要な手がかりとなる。 通常、異物分析では、何も処理せず測定できるケースは少ないが、非破壊で分析できる場合もある。 例えば、異物がフィルム中にある場合、異物をフィルムから取り出す前に、異物が存在する領域と正常部の透過IR測定を行い、異物と正常部のピークが重ならなければ、その差スペクトルで解析できる。また、フィルム表面に付着した大きな異物は、ATR法によって測定した差スペクトルから判断できる場合もある。

2-2 異物を取り出すために

| 異物の位置 | 異物の取り出し方法 |

|---|---|

| 表面(付着物) | 転写法、抽出法、ピックアップ |

| 内部(包埋物) | ピックアップ、周囲溶解法、ミクロトーム、割断 |

直接測定では解析できない異物に関しては、異物を取り出す作業が必要となる。異物の数が少ない場合、正常部で練習することにより、 異物が埋没している基材の材質などの感触を実感することができる。実際、異物を取り出す前処理を行う方法は表2に示すように、異物の発生した位置によって取り出し方法が異なる。

また、異物を取り出すためには、表3に示すような道具を、我々は使用している。このような道具は市販品をそのまま使うこともできるが、作業しやすいように自作することもある。

| 用途 | 主な道具 |

|---|---|

| 試料台関連 | KBr、CaF2、BaF2、時計皿、試料ホルダー、アパーチャ、スライドグラス、カバーグラス、錠剤成型器、プレス台、ダイヤモンドセル |

| サンプリング用具 | ナイフ、かみそり、はさみ類、金属針、ガラス針、獣毛、ピンセット、筆記用具、ローラー(金属、ゴム) |

| 清掃用具 | ガーゼ、キムワイプ、ベンコット、ブロワー、綿棒 |

| 薬品・器具類 | 試薬、試薬瓶、ピペット、廃液瓶、ゴムキャップ |

| その他 | 試料ケース、備品収納ケース、アルミホイル、定規、テープ類 |

①試料台およびアパーチャ

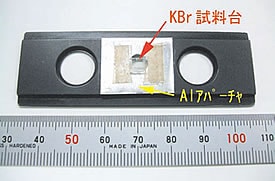

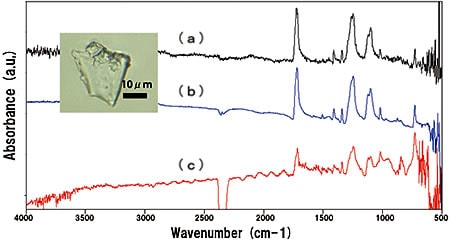

取り出した異物は、KBr結晶などの試料台にのせて測定するが、我々は試料台として不要となった結晶や曇った窓板などを劈開して使用している。安価であり、劈開時にできたキズが異物をのせた場所の目印となる。異物が小さくなると、試料台上の異物の位置が分かりづらくなるので、試料台を小さくしたり、ナイフでキズを入れてマーキングを行っている。このような試料台は使い捨てできることから、試料台を再使用するための洗浄などの手間を省くことができる。自作の試料台は、図1のように自作のアパーチャを介して試料ホルダーにのせる。自作のアパーチャとしては、例えば厚み0.5mm程度のアルミ板を金属針やドリルで穴を開けたものを使用している。これらも安価で、いろいろな大きさの試料台に対応できる。装置に付属しているアパーチャでは、そのアパーチャ絞りサイズの選択によってスペクトルが異なる。約20μmのPET(ポリエチレンテレフタレート)片を測定した結果、図2に示すようにアパーチャサイズ300μmでは、試料以外の部分が大きすぎるために良好なスペクトルが得られず、干渉縞が現れている。また、5μmではS/Nを上げるため積算回数を増やす必要があり、異物より若干広めのマスキングサイズが好ましい。

異物を取り出す前処理で使用する道具のひとつとして、異物の状態を確認したり、ごみを除去する道具は重要である。 このような道具は、人のまつげや人工のまつげ、あるいは毛皮やマフラーの獣毛などを利用している。毛の種類、色、先端の太さが異なるいくつかの種類を準備しておくと良い。 図3に示すように人のまつげとミンクの毛先では太さも異なることがわかる。毛は、竹串や楊枝などに固定して使用するが、その固定にはボンド、瞬間接着剤などの接着剤を用いることが一般的である。 しかし、接着した箇所が白く見易いことから、速乾性がある修正液を用いることもノウハウのひとつである。

異物を取り出す前処理で使用する道具のひとつとして、異物の状態を確認したり、ごみを除去する道具は重要である。 このような道具は、人のまつげや人工のまつげ、あるいは毛皮やマフラーの獣毛などを利用している。毛の種類、色、先端の太さが異なるいくつかの種類を準備しておくと良い。 図3に示すように人のまつげとミンクの毛先では太さも異なることがわかる。毛は、竹串や楊枝などに固定して使用するが、その固定にはボンド、瞬間接着剤などの接着剤を用いることが一般的である。 しかし、接着した箇所が白く見易いことから、速乾性がある修正液を用いることもノウハウのひとつである。

2-3 異物の取り出し方

異物の取り出し方は、異物の種類、異物の位置、異物が付着もしくは埋没している樹脂やフィルムなどの基材に応じて最適な処理を選択するが、本報告では代表的な手法について紹介する。

①付着物のピックアップ法

金属針やガラス針、あるいはナイフなどを用いて異物を基材から分離し、試料台にのせる。具体的には、1)異物が基材に付着しているのであれば、ピンセットで挟む、あるいはナイフ、金属針、ガラス針、獣毛などに付着させて、試料台に移す。2)一部埋もれている場合や強固にくっついている場合には、異物と基材の界面にナイフを入れて剥がすか、あるいは、金属針、ガラス針で異物の端を突いて剥がす。

②転写法

基材の上に付着した粉末状、液状、或いは粘性のあるものを試料台に転写させる手法である。転写させる際は、クッション性を与えるためにゴム板を敷く、ローラーで擦ったり、ゴム製品で押し付けるなどの工夫をしている。また、ナイフの刃先に転写させ、そのナイフの先の付着物を反射法で測定することも効果的である。

③抽出法

異物が溶媒で抽出できるような場合は、アセトン、クロロホルム、ヘキサフルオロイソプロパノールなどの溶媒を用いて抽出し、抽出した液を試料台に移す。参考までに代表的な溶媒と使用例を表4に示した。抽出の方法としては、例えば、ガラスキャピラリーに溶媒を入れ、キャピラリーの先端から溶媒を異物周囲に滴下させ、異物を抽出する方法を多用している。

| 溶媒 | 使用例 |

|---|---|

| クロロホルム | ポリカーボネートの溶解 添加剤の溶出 |

| エタノール | 用具などの洗浄 ヘキサフルオロイソプロパノールの除去 |

| ヘキサン | 油の溶出 |

| アセトン | ポリ塩化ビニリデンの溶解用具などの洗浄 |

| ヘキサフルオロイソプロパノール | ポリエステルの溶解 |

| 塩酸水溶液 | 金属の溶解 |

2-4 解析のためのさらなる処理

前処理を行い測定したスペクトルでも同定が難しい場合もある。そこで、良好なスペクトルを得て解析するために、さらなる処理を行うことも重要である。ここでは、その例をいくつか紹介する。

①異物の扁平化処理

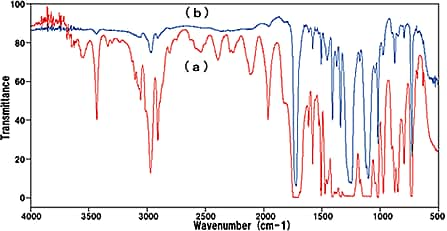

基材から分離した異物が大きい場合や、厚過ぎるとスペクトルが飽和してしまうので、試料を適切な薄さに処理する必要がある。その場合、ナイフの刃先やガラス針、 錠剤成型器用のプレス装置、ダイヤモンドプレスなどを用いる。例えば、片をそのまま測定した場合と扁平化処理して測定した場合のIRスペクトルを図4に示す。 異物である測定対象物が厚すぎるとメインのピークが飽和しているが、対象物を扁平化処理することで、ピーク強度を抑えられる。

②蒸気処理

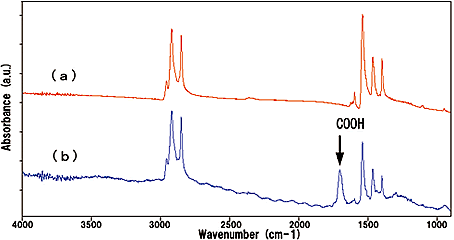

試料に有機溶媒や塩酸ガス、あるいはアンモニアガスで処理してスペクトル変化をみる方法である。例えば、試料がカルボン酸塩であるか確認する場合、塩酸ガスで処理して、加水分解し、カルボン酸のピークが現れるか確認する。図5に、ステアリン酸亜鉛をそのまま測定した場合と塩酸ガスで処理した後に測定した場合のIRスペクトルを示す。塩酸ガス処理後、加水分解され、1700cm-1付近にCOOH由来ピークが観察されている。

③その他

そのほかにも加熱処理や、溶媒処理してその処理前後のIRスペクトルを測定し、その処理による変化を観察すれば、容易に同定できる場合もある。

■3.今後のFT-IRへの期待

今後の分析のニーズとして、さらに微小な異物の同定がある。それらに対するアプローチとしてMicro-ATRによる分析に期待したい。また、成分分析に限らず、局所部の結晶・配向情報が得たいというニーズもあり、今後の解析技術向上も期待している。また、IRだけでは解析できないケースもあり、他の分析機器と融合したさらなる解析が必要と考える。