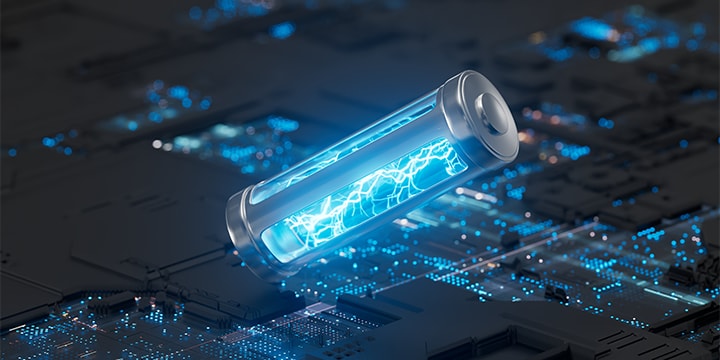

島津と蓄電池

自動車のバッテリーと聞けば、「GS」の2文字を思い浮かべる人も多いでしょう。

現在も「ジーエス・ユアサバッテリー」としてその名を残す「GS」とは、じつは、島津源蔵のイニシャルです。

商標登録されてから、2008年で100年を迎えました。-

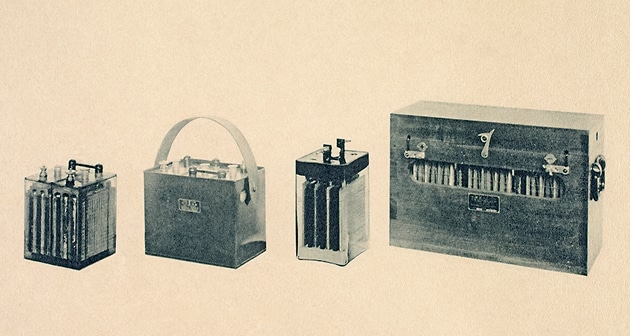

1904年頃のGS蓄電池

お客様の要望に全力で応えてきた歴史

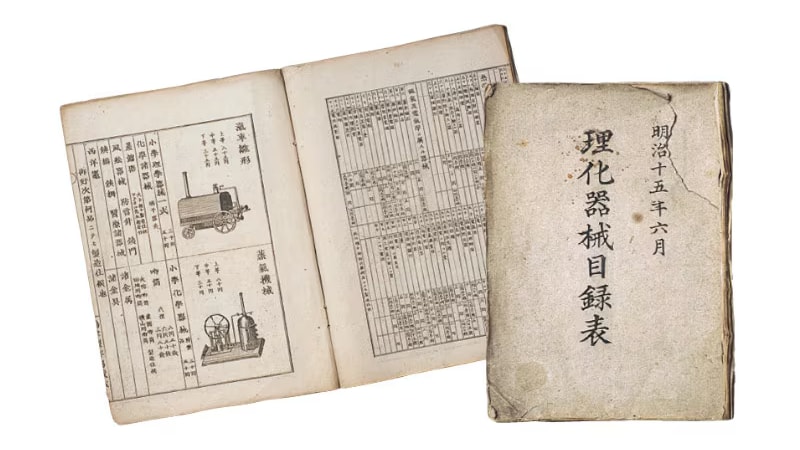

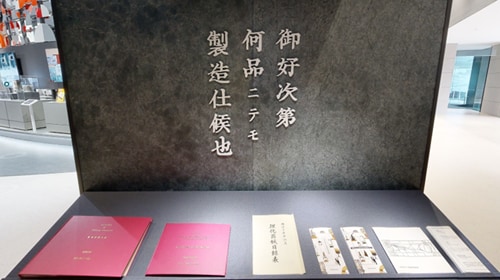

1882年(明治15年)に、当社最古の製品カタログといわれる「理化器械目録表」が発行されました。その末尾には「御好次第何品ニテモ製造仕候也」と記されています。これは、"ご要望に応じて、どんなものでもおつくりします"ということです。

理化器械目録表

島津製作所の創業者である初代島津源蔵のモノづくりに対する原動力は、枠に収まらない好奇心でした。初めて見る器械ほど興味を惹かれたようです。

どうしても自分で作れないものは他の業者に依頼し、それでも作れなければ西洋から輸入してでもお客様に提供していました。

「日本のエジソン」二代島津源蔵

-

1869年生まれの二代源蔵(以下源蔵)は「日本のエジソン」とも呼ばれ、82年の生涯の中で数多くの発明を生み出しました。家業を手伝う忙しさから小学校には3年ほどしか行けませんでしたが、独学で物理や化学の知識を蓄えていきました。科学技術への好奇心と情熱を原動力に、理化学機器を開発・製造し、1930年には日本十大発明家の一人に選ばれています。

源蔵は生涯178件の特許を取得していますが、その代表ともいえるのが蓄電池製造のための技術、「易反応性鉛粉製造法」です。 -

二代島津源蔵

イニシャルから名付けられたバッテリー

-

明治時代の産業発展に伴い電動の製品が増える一方で、電力の供給は十分でなく蓄電池の需要は伸びていました。国産蓄電池が必要だと考えた源蔵は外国製品を参考に製造を開始しました。1897年には、容量10アンペアの小型鉛蓄電池を完成させました。これは、日本で初めて工業的に製造された蓄電池で、のちに源蔵のイニシャルからGS蓄電池と名付けられました。

その後、蓄電池事業は島津製作所から分離・独立し、1917年に日本電池株式会社が設立されました。その技術と創造の精神は、現在の株式会社 GSユアサに受け継がれています。 -

蓄電池

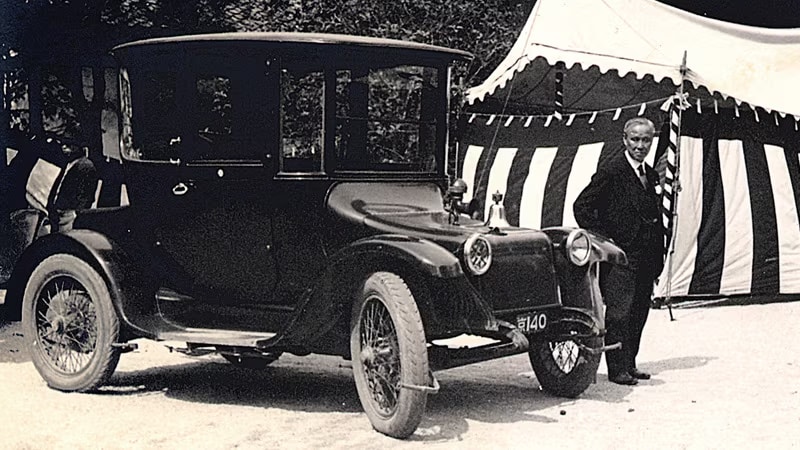

大正時代 、京の街を走る電気自動車

現在も注目を集める電気自動車ですが、源蔵は今からおよそ100年前にアメリカから輸入した電気自動車「デトロイト号」を愛用していました。

源蔵はデトロイト号に自社製の「GS蓄電池」を搭載し、通勤にも用いていました。そのフォルムから「源蔵さんのシルクハット」と呼ばれ、京都の人々の注目を集めました。

「デトロイト号」と二代島津源蔵(写真提供:株式会社 GSユアサ )

源蔵が亡くなった後もデトロイト号は大切に保管されました。2008年、株式会社 GSユアサは「電気自動車デトロイト号復活プロジェクト」を立ち上げ、8か月の期間を経て走行可能な状態に復活させました。現在、デトロイト号は同社の社屋ロビーに展示されています。

現在、街には多くの電気自動車が走るようになりました。デトロイト号で京都を巡った源蔵はこの未来を思い描いていたのでしょうか。

本内容は、当社のオウンドメディア「SHIMADZU TODAY」の記事を再編集したものです。

「SHIMADZU TODAY」では、活躍する社員の姿や多彩な技術、社会貢献活動、1875年から続く歴史などを切り口に、“SHIMADZU”の “今日”を発信しています。

関連リンク

Shimadzu Tokyo Innovation Plazaのご案内

Shimadzu Tokyo Innovation Plazaには、島津源蔵の軌跡や当時の開発品の一部を展示しています。体験型のショールームの他に、リチウムイオン電池の評価に使用される装置など、多数の分析装置を実際にご覧いただけます。

-

Shimadzu Tokyo Innovation Plaza外観

-

理化器械目録表