えん下困難者向け食品のテクスチャー評価(小型卓上試験機)

はじめに

社会の高齢化に伴い,飲み込み易さに配慮したえん下困難者向け食品の需要が高まっています。最近では,咀嚼やえん下障害の方でも安全に食事を楽しめるよう口の中でつぶし易いよう処理や,とろみを加え飲み込み易く処理された食品が数多く開発されています。

えん下困難者向け食品の食べ易さの評価には,食材の硬さ,付着性や粘度と呼ばれる物性値(これらは総称してテクスチャーと呼ばれます)が用いられており,客観的な評価尺度として食品の表示許可基準や規格にも盛り込まれています。

ここでは,消費者庁による「えん下困難者用食品」の表示許可基準,日本介護食品協議会による「ユニバーサルデザインフード」基準など,各えん下困難者向け食品の物性規格,基準値,試験法などを解説します。

えん下困難者向け食品の種類と提唱団体

| えん下困難者向け食品の種類 | 提唱団体 |

| えん下困難者用食品 | 消費者庁 |

| ユニバーサルデザインフード | 日本介護食品協議会 |

| 嚥下食ピラミッド | 金谷栄養研究所 |

| 嚥下調整食分類2013 | 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 |

| スマイルケア食 | 農林水産省 |

えん下困難者用食品の表示許可基準 (消費者庁)

特別用途食品制度において,健康増進法第26 条第1項の規定に基づき,「販売に供する食品につき,乳児用,幼児用,妊産婦用,病者用等の特別の用途に適する旨の表示をしようとする者は,消費者庁長官 の許可を受けなければならない」との旨が示されています。本制度において規定される「えん下困難者用食品の表示許可基準」を以下の表に示します。

えん下困難者用食品の許可基準

| 規格*1 | 硬さ(一定速度で圧縮したときの抵抗)(N/m2) | 付着性(J/m3) | 凝集性 |

| 許可基準Ⅰ※2 | 2.5×103~1×104 | 4×102以下 | 0.2~0.6 |

| 許可基準Ⅱ※3 | 1×103~1.5×104 | 1×103以下 | 0.2~0.9 |

| 許可基準Ⅲ※4 | 3×102~2×104 | 1.5×103以下 | - |

※1 常温及び喫食の目安となる温度のいずれの条件であっても規格基準の範囲内であること。

※2 均質なもの(例えば,ゼリー状の食品)

※3 均質なもの(例えば,ゼリー状又はムース状等の食品)。ただし,許可基準I を満たすものを除く。

※4 不均質なものも含む(例えば,まとまりのよいおかゆ,やわらかいペースト状又はゼリー寄せ等の食品)。ただし,許可基準I 又は許可基準II を満たすものを除く。

試験方法

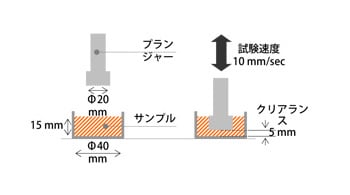

- 本基準による試験法および実際の試験の様子を以下の図に示します。試料を直径40mm,高さ20mm(試料が零れる可能性がない場 合は,高さ 15mmでも可)の容器に高さ15mmに充填し,直線運動により物質の圧縮応力を測定することが可能な装置を用いて,直径20mm,高さ8mm樹脂性のプ ランジャーにより,圧縮速度10mm/sec,クリアランス5mmで2回圧縮し,その時の力を測定します。使用治具:ユニバーサルデザインフード試験セット

- 測定は,冷たくして食する又は常温で食する食品は10±2℃及び20±2℃,温かくして食する食品は20±2℃及び45±2℃で行います。

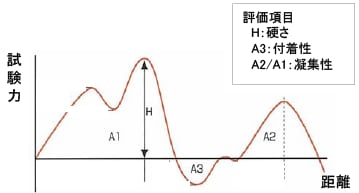

- 測定項目として定められている物性値である硬さ,付着性,凝集性については,2回圧縮試験を行った際に得られるテクスチャープロファイル(2回の圧縮動作時における力の変化。以下プロファイル例参照)から求めることができます。

試験イメージ

テクスチャーアナライザ EZ Testによる実際の試験の様子

テクスチャープロファイル例

実際の食品の測定例

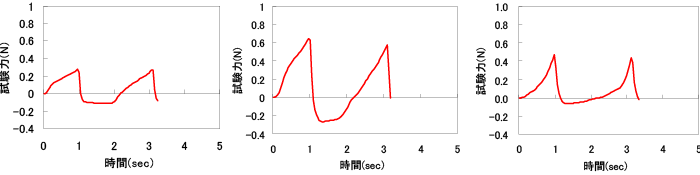

- 3種類の食品(A,B,C)を測定したテクスチャープロファイルと評価結果を以下に示します。

- 硬さ・付着性・凝集性の判定欄は,測定値が範囲内となっている許可基準に□マークを付けました。

- 食品Aでは硬さがIとIIを満たしていないのでIIIの許可基準となり,食品BとCはⅠを満たさない項目があり,許可基準はIIとなります。しかし最終的には,食品Bと食品Cは不均質な食材であるため許可基準IIIとなりました。

以上のように数値を明確にし,判定基準と照らし合わせることでどの許可基準に該当するかを判断することができます。

実際の食品のテクスチャープロファイル

| 試料 | 硬さ | 付着性 | 凝集性 | 許可基準 (総合判定) |

|||

| 測定値 [N/m2] | 判定 | 測定値 [J/m3] | 判定 | 測定値 | 判定 | ||

| 食品A | 0.84×103 | I ,II ,III | 0.19×103 | I,II,III | 0.82 | I ,II | III |

| 食品B | 1.97×103 | I ,II,III | 0.41×103 | I,II,III | 0.76 | I ,II | III |

| 食品C | 1.88×103 | I ,II,III | 0.08×103 | I,II,III | 0.52 | I,II | III |

ユニバーサルデザインフード (日本介護食品協議会)

2002 年に設立された日本介護食品協議会では,ユニバーサルデザインフードを「利用者の能力に対応して摂食し易いように,形状,物性,および容器などを工夫して 製造された加工食品および形状,物性を調整するための食品」と「自主規格」に定義しています。ユニバーサルデザインフードの物性値の区分と基準値を以下の 表に示します。

試験方法

- 試料を直径40mmの容器に高さ15mmまで充填し,直径20mmのプランジャーで圧縮速度10mm/sec,クリアランス5mm で測定します。 また,測定は20±2℃で行う。ただし,測定容器に移すことで物性が変化するもの,測定容器に移せないもの,不定形なものなどは測定に支障が無いことを確 認して,クリアランスを試料の厚さの30%として直接測定してもよいことになっています。

- 容易にかめる機能を有する区分1にあっては,素材(固形物)のかたさを直径3mmのプランジャーで圧縮速度10mm/sec,クリアランスを厚さの30%として測定し,5×105N/m2を超えないことを必ず確認すると示されています。

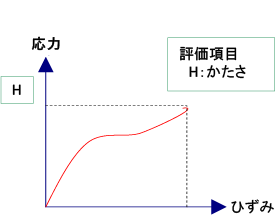

この基準の項目であるかたさは,以下に示すテクスチャープロファイル(応力-ひずみ線図)より求めることができます。

テクスチャープロファイル

(応力-ひずみ線図)

ユニバーサルデザインフードの区分および物性値

| 分類 | 区分形状 | 物性規格 | |

| かたさ上限値 N/m2 | 粘度下限値 mPa・s | ||

| 区分1 | 容易にかめる | 5×105 | |

| 区分2 | 歯ぐきでつぶせる | 5×104 | |

| 区分3 | 舌でつぶせる | ゾル: 1×104 ゲル: 2×104 |

ゾル: 1500 |

| 区分4 | かまなくてよい | ゾル: 3×103 ゲル: 5×103 |

ゾル: 1500 |

実際の食品の測定例

3種類の食品(P,Q,R)の測定結果を以下の表に示します。この結果から,食品Pでは区分1の規格値(500,000N/m2以下),食品Qでは区分2の規格値(50,000N/m2以下),食品Rでは区分3の規格値(10,000N/m2)を満たしていることがわかります。

実際の食品の測定結果

| 試料 | かたさ測定(MAX値)[N/m2] | 判定 | 総合判定 |

| 食品P | 220,000 | 区分1 区分2 区分3 | 区分1 |

| 食品Q | 42,000 | 区分1 区分2 区分3 | 区分2 |

| 食品R | 980 | 区分1 区分2 区分3 | 区分 |

嚥下食ピラミッド(金谷栄養研究所)

聖霊三方原病院において取り組まれていた「えん下訓練食」の5つの基準を基に、 2004年日本摂食・嚥下リハビリテーション学会において金谷氏らにより提案された分類(以下の嚥下食ピラミッド図参照)であり、えん下困難者の障害の程 度に応じてえん下食を段階的にレベルアップしていくための方法として、臨床現場を中心に利用されています。

この分類では、物性値の基準は設けられていませんが、栢下氏らにより、各レベルの食材の測定が試みられた例もあり、その測定結果を参考値として以下に示します。その際に用いられた試験法および評価指標は、上述のえん下困難者用食品の許可基準にほぼ準じています。

「嚥下食ピラミッド」の概要

嚥下食ピラミッドの各レベルの物性測定結果(参考値)

| レベル | 硬さ(N/m2) | 凝集性 | 付着性(J/m3) |

| L0 開始食 |

2,000~7,000 | 0.2~0.5 | 200以下 |

| L1 嚥下食I |

1,000~10,000 | 0.2~0.7 | 200以下(200~500の場合は、凝集性を0.4前後) |

| L2 嚥下食II |

12,000以下 | 0.2~0.7 | 300以下(300~800の場合は、凝集性を0.4前後) |

| L3 嚥下食III |

15,000以下 | 0.2~0.9 | 1,000以下 |

| L4 移行食 |

40,000以下 | 0~1.0 | 1,000以下 |

嚥下調整食分類2013 (日本摂食・嚥下リハビリテーション学会)

日本において,米国のNational Dysphagia Diet(2002)のような統一された嚥下調整食の段階が存在せず,関係者の間で混乱や不利益が生じている背景を受け,国内の病院・施設・在宅医療およ び福祉関係者が共通して使用できることを目的として,日本摂食嚥下・リハビリテーション学会より,5段階分類された嚥下調整食分類2013が作成されてい まする(以下表参照)。

本分類では,上述の既存の分類との整合性も言及されており,多くの施設で使用できる分類となることが目指されています。

また,本学会分類では,別途とろみに関する分類も示されており,そちらには性状の説明と共に粘度,LST値の規格が示されています(ここでは食品の分類のみを示します)。

嚥下調整食分類2013による食品の分類

| コード | 名称 | 形態 | 必要な咀嚼能力 | |

| 0 | j | 嚥下訓練食品0j | 均質で,付着性・凝集性・かたさに配慮したゼリー | (若干の送り込み能力) |

| t | 嚥下訓練食品0t | 均質で,付。着性・凝集性・かたさに配慮したとろみ水 | (若干の送り込み能力) | |

| 1 | j | 嚥下調整食1j | 均質で,付着性・凝集性・かたさ,離水に配慮したゼリー・プリン・ムース状のもの | (若干の食塊保持と送り込み能力) |

| 2 | 1 | 嚥下調整食2-1 | ピューレ・ペースト・ミキサー食など,均質でなめらかで,べたつかず,まとまりやすいもの | (下顎と舌の運動による食塊形成能力および食塊保持能力) |

| 2 | 嚥下調整食2-2 | ピューレ・ペースト・ミキサー食など,べたつかず,まとまりやすいもので不均質なものも含む | (下顎と舌の運動による食塊形成能力および食塊保持能力) | |

| 3 | 嚥下調整食3 | 形はあるが,押しつぶしが容易,食塊形成や移送が容易,咽頭でばらけず嚥下しやすいように配慮されたもの | 舌と口蓋間の押しつぶし能力以上 | |

| 4 | 嚥下調整食4 | かたさ・ばらけやすさ・貼り付けやすさなどのないもの | 上下の歯槽提間の押しつぶし能力以上 | |

スマイルケア食 (農林水産省)

昨今,高齢者の食に配慮し,味,見た目,柔らかさ等の改良された介護食が数多く販売されているにも関わらず,普及や認知度が十分でない状況を受け,農林水産省は,その是正に向け課題や問題点を議論すると共に,その解決に向けた取り組みを進めています。

その取り組みの一環として,「介護食」の名称に抵抗感や拒否感があるとの声を受け,その新たな愛称が公募され,「スマイルケア食」の愛称が付けられました。また,スマイルケア食の分類にはわかり易さがより意識され,分類に食品形状に応じた色分けがアルファベットと共に用いられています。

スマイルケア食では,えん下に障害を抱える方向けの赤A~~Cの区分の食品においては,上述のえん下困難者用食品の許可基準にほぼ準じた硬さ・付着性・凝集性の物性値が示されています(以下表参照)。

スマイルケア食の分類

| 分類 | 区分形状 | 硬さ(N/m2) | 付着性(J/m3) | 凝集性 |

| 青 | 介護予防のための食品 | - | - | - |

| 5 | 弱い力で噛める食品 | - | - | - |

| 4 | 歯ぐきでつぶせる食品 | - | - | - |

| 3 | 舌でつぶせる食品 | - | - | - |

| 2 | 噛まなくてよい食品 | |||

| 2 | ペースト状の食品 | 3×102~2×104 | 1.5×103以下 | - |

| 1 | ムース状の食品 | 1×103~1.5×104 | 1×103以下 | 0.2~0.9 |

| 0 | ゼリー状の食品 | 2.5×103~1×104 | 4×102以下 | 0.2~0.6 |

※農林水産省関連資料には,「硬さ,付着性,凝縮性の試験方法は,『特別用途食品の表示許可等について(平成23年6月23日付消食表第277号)』別紙3の4 えん下困難者用食品の試験方法(1)に準ずる」と記載されている。

各えん下困難者向け食品の分類法の比較

最後に上記に紹介したえん下困難者向け食品の各分類法による比較を以下の表に示しま す。各分類基準は,それぞれの目的のもと個別に考案された経緯があり,整合性や相互の対応が完全に一致する訳ではありませんが,上述の嚥下調整食分類 2013やスマイルケア食では既存の分類法との対応についての言及もあり,今後,互換性に関する認知の向上や基準の統一化の動きも進んでいくものと思われ ます。

えん下困難者向け食品の分類法の比較

| 嚥下調整食学会分類2013 (日本摂食嚥下 リハビリテーション学会) |

えん下困難者用 食品表示 許可基準 (消費者庁) |

ユニバーサル デザインフード区分 (日本介護食品協議会) |

嚥下食ピラミッド (金谷栄養研究所) |

スマイルケア食 (農林水産省) |

||||

| コード | 名称 | |||||||

| えん下食↑ ↓普通食 |

0 | j | 嚥下訓練食品0j | I | - | L0 (開始色) |

0(赤) (ゼリー状) |

|

| t | 嚥下訓練食品0t | - | - | L3の一部 (とろみ水) |

- | |||

| 1 | j | 嚥下調整食1j | II | 区分4 (かまなくてよい) |

L1・L2 (嚥下食Ⅰ・Ⅱ) |

1(赤) (ムース状) |

||

| 2 | 1 | 嚥下調整食2-1 | II・III | 区分4 (かまなくてよい) |

L3 (嚥下食Ⅲ) |

2(赤) (ペースト状) |

2(黄) (噛まなくて よい食品) |

|

| 2 | 嚥下調整食2-2 | |||||||

| 3 | 嚥下調整食3 | - | 区分3 (舌でつぶせる) |

L4(移行食) | 3(黄) (舌でつぶせる) |

|||

| 4 | 嚥下調整食4 | - | 区分2 (歯ぐきでつぶせる) |

L4(移行食) | 4(黄) (歯ぐきでつぶせる) |

|||

| - | 区分1の一部 | L4(移行食) | 5(黄) (弱い力で噛める) |

|||||

| - | - | - | L5 (普通食) |

青 (介護予防の ための食品) |

||||