酸化チタンのバンドギャップ測定

光を吸収し励起状態になることで触媒としての効果を持つ光触媒は,それぞれ固有のバンドギャップを持つため,励起可能な波長域が異なります。紫外可視吸収スペクトルはこの励起波長確認に用いられており,光触媒の最も基本的な評価と言えます。ここでは,UVを用いて酸化チタンのバンドギャップ測定を行った例をご紹介します。

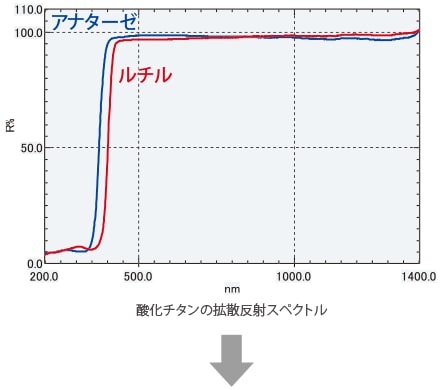

代表的な光触媒である酸化チタンには3種類の結晶構造,アナターゼ型,ルチル型,ブルカイト型があり,それぞれ密度や屈折率などの物理的性質が異なります。そこで工業的に広く使われているアナターゼ型とルチル型の酸化チタン粉末に対し拡散反射測定を行い,バンドギャップを求めました。

測定条件

| 使用装置 | 紫外可視分光光度計 UV-2600 積分球付属装置 ISR-2600Plus |

|---|---|

| 測定波長範囲 | 200 nm ~ 1400 nm |

| スキャンスピード | 中速 |

| サンプリングピッチ | 1.0 nm |

| 測光値 | 反射率 |

| スリット幅 | 5 nm |

| 検出器切替波長 | 830 nm |

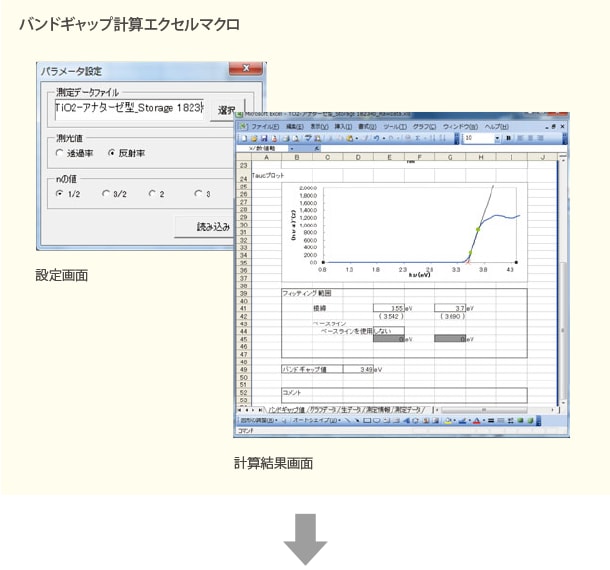

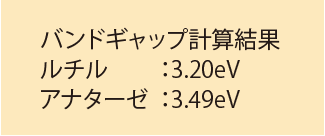

拡散反射スペクトルからそれぞれのバンドギャップを求めました。バンドギャップ計算エクセルマクロではスペクトルデータを呼び出し,「測光値(透過率/反射率)」と「nの値(遷移過程の種類)」を選択の後,接線として変曲点付近の直線に近似できる範囲を指定します。これによりTaucプロットによるバンドギャップの値を簡単に求めることができます。

UV-2600+ISR-2600Plus

ここがポイント

- コンパクトなボディーに自社製ローレライグレード回折格子を搭載し高効率・低迷光を実現。

- 光電子増倍管とInGaAsの2検出器を搭載した積分球付属装置ISR-2600Plusにより220~1400nmの波長範囲を高感度に測定可能。

- 紫外から近赤外までの測定が可能なUV-2600+ISR-2600Plusは光触媒の吸収波長評価に最適です。