HPLCで用いる基本用語1

HPLCでは,いろいろな専門用語が用いられますが,日常的,慣用的に自分が使っている用語が本当に正式なのか・・・と言われるとちょっと自信がない場合があります。用語の統一は重要で,極端な場合,お互い違う意味で話をしている・・・などということも起こりかねません。今回は,HPLCで用いる基本用語のおはなしです。

HPLCに関連する日本工業規格(JIS)

HPLC全般に関連するJISには,次のものがあります。

- JIS K0124:2011 高速液体クロマトグラフィー通則

- JIS K0127:2013 イオンクロマトグラフィー通則

- JIS K0136:2004 高速液体クロマトグラフィー質量分析通則

- JIS K0214:2013 分析化学用語(クロマトグラフィー部門)

これらのJISの中では用語が定義されており,基本的にはそこに記載されている用語を使えばJISに準拠していることになります。用語は時代の流れとともに,新しくなったり,置き換えられたり,あるいは削除されたりします。現時点で,最新の用語を調べるには,2013年3月に改正された上記「JIS K0214」を参照するのがよいでしょう。

以下に,気を付けておきたい基本用語のいくつかについて,「JIS K0214」をベースに解説します。

クロマトグラフィー,クロマトグラフ,クロマトグラム

これらは,基本中の基本用語ですが,案外間違って使われているケースがあります。

- クロマトグラ フィー → 方法

- クロマトグラ フ → 装置

- クロマトグラ ム → 結果の記録,図

例えば,「高速液体クロマトグラフィーにより,○○中の成分Aを定量した。装置には島津製作所製の高速液体クロマトグラフを用い,図に示すクロマトグラムが得られた。」というような使い分けになるわけです。なお、一昔前には,高速液体クロマトグラフを用いる分析(法)

・・・の意味で,「高速液体クロマトグラフ分析(法)」という表現もありましたが,現在では分析法を示す場合,高速液体クロマトグラフィーとなっています。

クロマトグラフィー管

「クロマトグラフィーにおいて,充填剤を充填するための管」 1) のことです。つまり・・・

カラム=クロマトグラフィー管+充填剤(固定相)

ということになります。クロマトグラフィー管はしばしば「空カラム」などと呼ばれることがありますが,JISでは「空(から)カラムの用語を用いることは,望ましくない」 1) と明記されています。

分析種

英語の「analyte」に対応する日本語で,「分析試料又は試料溶液中の被検査成分。分析対象成分ともいう。」 1) と定義されています。日常的には,分析目的成分などとも呼ばれますが,JISでは明確に「分析種」という用語がありますので,この用語を用いるようにしましょう。

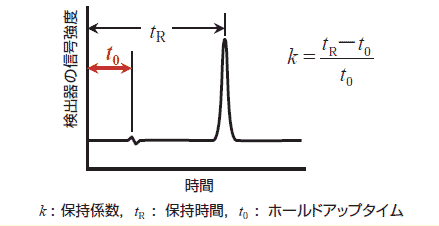

ホールドアップタイム

保持係数(k)の計算などに用いる「t 0 」のことで,「試料導入時からカラムに保持されない成分のピークの頂点が現れるまでの時間。」 1) と定義されています。

「t 0 」に対しては,「ボイドタイム」や「デッドタイム」という言葉が用いられることもありますが,「ホールドアップタイム」の使用が推奨されています。また,これを容量で表す場合には,「ホールドアップボリューム(holdup volume)」を用います。

2013年3月の「JIS K0214」改正では,多くの用語が新規収載されました。例えば,皆さんが最近よく目される以下の用語も,正式に定義されています。

- 「超高速液体クロマトグラフィー」と略語である「UHPLC」

- 「親水性相互作用クロマトグラフィー」と略語である「HILIC」

→LCtalk Vol.70,Vol.71 「入門」参照 - 「包括的二次元クロマトグラフィー」と別称である「コンプリヘンシブ二次元クロマトグラフィー」

→LCtalk Vol.83 「入門」参照 - 「コアシェル充填剤」

→LCtalk Vol.87「入門」参照

なお,これらJISは「日本工業標準調査会」のWebサイトから閲覧することができます。(Mk)

[文献]

1) JIS K0214:2013 分析化学用語(クロマトグラフィー部門)