Nexera™ UC

INDUSTRY

メタボロミクス

キーワード

メタボロミクス、超臨界流体クロマトグラフィー(SFC)

紹介する製品・サービス

Nexera™ UC

生体防御医学研究所

馬場 健史 教授

*お客様のご所属・役職は掲載当時のものです。

九州大学

私の所属する九州大学生体防御医学研究所では、体内の代謝物を包括的に分析する「メタボロミクス」を研究しています。メタボ(代謝)は体内の化学反応を指し、メタボライト(代謝物)はその過程で生成される化合物です。オミクスは生体内の様々な成分を包括的に解析する学問分野で、メタボロミクスは体の中にあるすべての代謝物の解析を目的とします。オミクスにはさまざまな分野があり、全遺伝情報(ゲノム)を解析する「ゲノミクス」、全mRNA(トランスクリプトーム)を解析する「トランスクリプトミクス」、全タンパク質(プロテオーム)を解析する「プロテオミクス」などがあります。

私は、メタボロミクスと超臨界流体クロマトグラフィー(SFC)の運用技術の開発に取り組んでおり、島津製作所と協力して、SFCの特徴を最大限に引き出すための専用装置「Nexera UC」を完成させました。

Nexera UC

従来の分析ではヘキサンなどの有機溶媒が使用されますが、溶媒の消費量が多いだけでなく、揮発性有機化合物(VOC)に分類され、大気汚染の原因にもなります。また、廃液の処理に多くの費用とエネルギーも必要になるので、環境に与える負荷が大きいです。

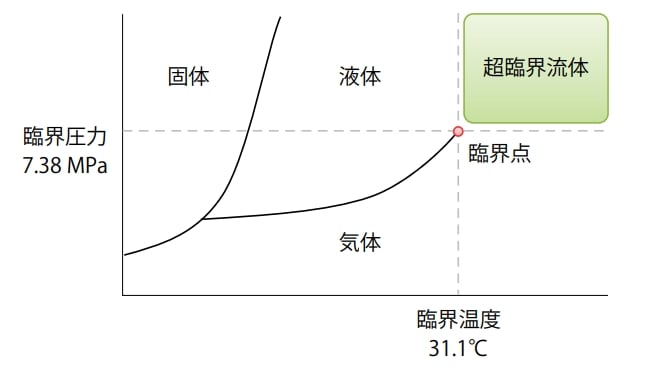

二酸化炭素の状態図

一方で、SFCでは、二酸化炭素に圧力と温度を加えた超臨界流体二酸化炭素を溶媒として用います。超臨界流体二酸化炭素は、ヘキサンに似た性質を持っており、油を溶かすことや、分離することが得意です。また、移動相にメタノールなどの溶媒を添加することで、水溶性の化合物を含めた幅広い化合物にも適用できます。さらに、二酸化炭素は常温・常圧に戻ると気体になるので、濃縮のプロセスを短縮できるというメリットもあります。二酸化炭素は環境にやさしくないのでは? と思われるかもしれませんが、SFCでは、アンモニア製造や石油プラントなどから排出されたものを回収して利用しているので、SFCからの二酸化炭素が環境に負荷を与えるものではありません。

分析における溶媒消費量の比較

この「超臨界流体」の活用は、抽出、分離などの複数の工程を含め、1つの装置で一気に分析することができ、分析時間の短縮ともに、使用する有機溶媒も大きく減らすことができます。近年、特に海外では、環境に与える負荷を低減する、まさに環境にやさしい分析技術と認知されるケースが増えています。

日本では、2016年11月1日施行の高圧ガス保安法施行令等の改正により、超臨界流体を使用する装置は規制の対象外となり、導入しやすくなっているので、海外のように採用が広がっていくことを期待しています。

Nexera UCは、Unified Chromatographyの頭文字を取ってUCと名付けられたその名前の通り、異なるクロマトグラフィー技術を統合した新しいコンセプトの装置です。SFCやLCそれぞれの用途で使うことができる、超臨界流体クロマトグラフィーの分野では、他に類を見ない性能を持っています。

私の期待は、島津が日本一ではなく、世界一の企業になるための開発を進めていただくことです。社内の開発者の意見だけではなく、実際のユーザーのニーズも積極的に取り入れて、ユーザーが喜んで使える製品や技術を一緒に開発していきたいと思っております。

研究室では、Nexera UCをはじめ多くの当社製品をご活用いただいています。大変貴重なお話をありがとうございました。

※本記事でご紹介した製品名は掲載当時のものとなります。