LCsolution操作Q&A LCワークステーションや装置の環境設定関連について

-

Q:LCsolution側の環境設定方法を教えて下さい。

-

Q:装置1(通常検出器)と装置2(SPD-M10Avp)を同じPCで制御しています。装置1を分析使用中に,装置2の電源を後から入れて分析しようとしましたがうまく環境設定できません。

-

Q:昨日まで装置を使えていたのですが,今朝は分析画面を起動すると装置構成が変わったというメッセージが出ます。 あるいはメソッドのダウンロードに失敗してしまいます。

-

Q:LCsolutionと接続する際,LC-2010側の設定はどうなるのですか?

-

Q:LCsolutionと接続する際,SCL-10Avp/sp側の設定はどうなるのですか?

-

Q:CBM-20A/20Aliteには操作パネルがありませんがLCsolutionと接続する際,装置側の設定はどこから行うのですか?

-

Q:1つのシステムに同じ検出器2台,たとえばSPD-20Aを接続することは可能でしょうか? また検出器は何台まで接続できますか?

-

Q:UV検出器では2波長まで測定できると聞きました。 しかし装置パラメータビューでは1波長のみで,もう片方はグレー表示です。 どこかで何か設定の必要がありますか?

Q:LCsolution側の環境設定方法を教えて下さい。(お問い合わせ番号0101)

A:LCsolutionで環境設定をする前に,ご使用頂くすべての装置の電源が入っているかご確認下さい。 SPD-M10Avpをご使用の際には,PCの電源より先にSPD-M10Avpの電源をいれ てください。 うまく環境設定ができません。

説明資料:

a_lcs001.pdf(86kB)

- [LC分析]ウィンドウ左側のアシスタントバーから[環境設定]アイコンをクリックします。

- [装置]画面でシステムコントローラーの種類や通信方法の設定を行います。 PDAを使用する場合は,PDAの通信方法の設定 も行います。 (初回環境設定時は,[装置]画面が表示されます。 以前に環境設定がされていれば,下記[環境設定]画面が表示され ます。 その場合は,[分析に使用するユニット]にある[装置(通信設定)]をダブルクリックすると[装置]画面が表示されます。 )

- [装置]画面で[OK]をクリックすると[環境設定]画面が表示されます。([装置]画面で変更をした場合は,システムコント ローラーと接続している装置が自動的に[分析に使用するユニット]ボックスに読み込まれてます。 )

- [環境設定]画面左下の[自動設定]ボタンをクリックすると,システムコントローラが認識している装置が自動で[分析に 使用するユニット]ボックス読み込まれます。 読み込めない装置は,「分析に使用するユニット」ボックスへ手動で登録します。 (手動 で登録したユニットのROMバージョンは読み込まれないのでご注意ください。 )

- 使用する装置の環境設定がすべて終了したら,[環境設定]画面の[OK]ボタンをクリックして下さい。

(参考:LabSolution/LCsolution 取扱説明書 据付編 p25-28)

Q:昨日まで装置を使えていたのですが,今朝は分析画面を起動すると"装置構成が変わった"というメッセージが出ます。あるいはメソッドのダウンロードに失敗してしまいます。(お問い合わせ番号0108)

A:接続できない装置のREMOTEランプが点灯または点滅していることをまず確認してください。 点いていない場合, LOCALパラメータの値を0にしてください。 (Prominenceシリーズの場合:装置のfuncキーを複数回押す⇒表示部に[SYSTEM]と表示されたら,、enter キーを押す⇒[LOCAL]が表示されたら0を入力)

SPD-M10Avpをお使いの場合は,PCよりも先に電源を入れてください。また, LCsolutionの分析画面を終了した状態でCBM-20A(あるいはSCL-10Avp)の電源を入れなおしてみてください。

Q:LCsolutionと接続する際,SCL-10Avp/sp側の設定はどうなるのですか?(お問い合わせ番号0104)

A:SCL-10Avp/spの[MENU]画面(メインメニュー)で[4 SYSTEM]を選択して下さい。 [F3]キーを押して[COMMUNICATION SETTING]画面で下記のように設定して下さい。

| CLASSvp | [5.X]または[5or6] (表示形式はVer.により異なります。) |

|---|---|

| Interface | RS-232C (SCSIの場合はSCSIです。) |

| Baud rate | 19200 |

| Level | Enhanced (Enhancedに設定できないROMバージョンの存在します。その場合は,[Level]を[2]に設定して下さい。) |

設定内容を反映させるためには,SCLの電源を入れなおし再起動してください。

Q:CBM-20A/20Aliteには操作パネルがありませんがLCsolutionと接続する際,装置側の設定はどこから行うのですか?(お問い合わせ番号0105)

A:CBM-20A/20Aliteの通信モードやインターフェースの設定は,Prominenceシリーズの送液ユニット,検出器,オートサンプラから行う必要があります。操作手順は次のとおりです。

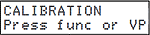

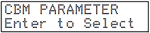

- CBMと接続されているLC-20ADなど本体の[VP]キーを数度押して[CALIBRATION]画面で[func]キーを押します。

- [Input PASSWORD]画面でパスワードを入力し[enter]キーを押します。

- 続けて[func]キーを繰り返し押し,[CBM PARAMETER」画面が表示されたら「enter」キーを押しCBMパラメータの設定画面に移動します。

- [func]キーを繰り返し押しながら,設定したい項目を選びます。[INTERFACE]で通信手段を設定します。イーサネットで 接続する場合には,[2(ETH)]を設定し[enter]キーを押します。 続けてイーサネット通信速度(0:自動認識と設定)と,サブネットマスクとIPアドレスの入力,必要ならデフォルトゲートウェイを設定します。 (参考:LC-20AD 取扱説明書 P 5-42~5-43)

- すべて設定が完了したら[CE]キーを押すと[CBM PARAMETER」画面に戻ります。 各パラメータはCBMの電源を 再投入した後に有効になります。

また,Internet Explorerから設定を行う方法もあります。 詳しくは,CBM-20A(lite)及びSPD-M20A接続簡易マニュアルをご覧下さい。

Q:1つのシステムに同じ検出器2台,たとえばSPD-20Aを接続することは可能でしょうか?また検出器は何台まで接続できますか?(お問い合わせ番号0106)

A:1つのシステムに2台のデジタル検出器(SPD-20A等)と,AD取り込み検出器2チャンネルと,PDA1台まで接続可能 です。 2台のデジタル検出器は、それぞれ「検出器A」と「検出器B」となります。 PDAはPC1台に対して2台まで接続可能です(ただし,1システムには1台まで。 )。

(装着したユニットを含め5ユニットまで接続できるCBM-20Aliteについては,検出器以外の接続ユニットの数に応じて接続可能な検出器数に制限があります。)

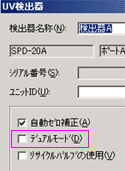

Q:UV検出器では2波長まで測定できると聞きました。しかし装置パラメータビューでは1波長のみで,もう片方はグレー表示です。どこかで何か設定する必要がありますか?(お問い合わせ番号0107)

[UV検出器]

環境設定画面

A:[環境設定]画面で[分析に使用するユニット]のUV検出器をダブルクリックする(もしくはUV検出器を選択した状態で[プロパティ]ボタンをクリック)と[UV検出器]環境設定画面が表示されます。 [デュアルモード]チェックボックスをオンにして下さい。

装置パラメータビューで2波長設定でき るようになります。 デュアルモードは常に2波長データ採取していますので,1波長時よりノイズが荒くなりますことをご了承ください。