高濃度試料も正しく定量!新しい解析手法i-DReC

i -DReC(アイ・ドレック)とは何か? -活用事例のご紹介-

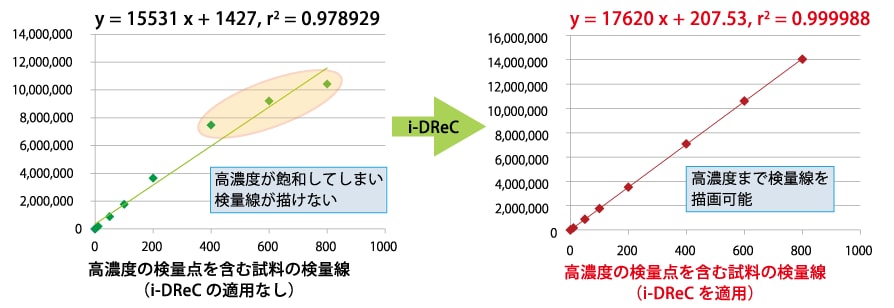

1. 高濃度試料を含んだ検量線作成

高濃度の試料を分析する場合,そのクロマトグラムが検出器の測定上限を超えてしまうことがあり(飽和,Saturation),ピーク面積等が正しく求められないご経験はありませんか?

この問題を解決するのが,これからご紹介するダイナミックレンジ拡張機能" i -DReC(intelligent Dynamic Range Extension Calculator)"です。

下図に,高濃度の検量点を含むインドメタシンの検量線作成の例を示します。

検量線作成時におけるi-DReCの利点

| 高濃度領域(濃度400 mg/L以上)での測定 | 高濃度試料の希釈 | |

|---|---|---|

| 従来法 | 直線性が保てず,面積値が正しく算出できない | 必要 |

| i -DReCを用いた場合 | 直線性の確保および面積値の正しい計算が可能! | 不要! |

従来法とi-DReCの比較 (1)

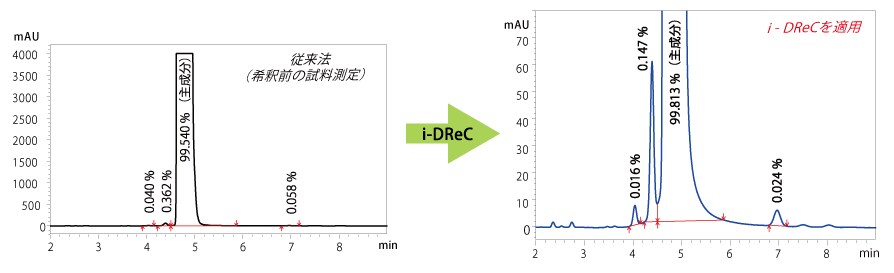

2. 面積百分率での定量

「極微量不純物の定量と主成分の定量を同時に行いたい」という場合においても, i -DReCは効果を発揮します。

下図に,面積百分率による不純物の定量分析の例を示します。

下図に,面積百分率による不純物の定量分析の例を示します。

不純物の定量分析におけるi-DReCの利点

| 分析回数 | 希釈操作,希釈倍率による面積値および濃度補正 | |

|---|---|---|

| 従来法 | 2回(主成分と不純物) | 必要 |

| i -DReCを用いた場合 | 1回で完了! | 不要! |

従来法とi-DReCの比較 (2)