QA/QC操作について

-

Q: 繰り返し精度(面積,高さ,保持時間)を計算したい

-

Q: 検量線の直線性(相関係数)を計算したい

-

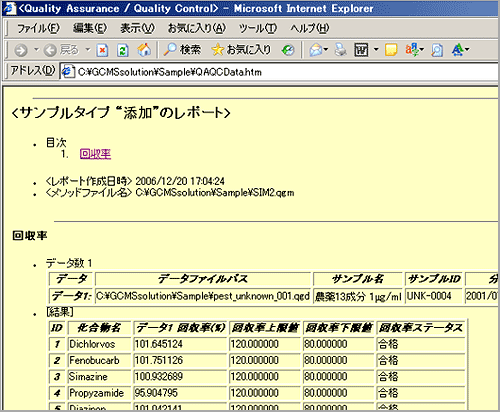

Q: 添加量から回収率を計算したい

-

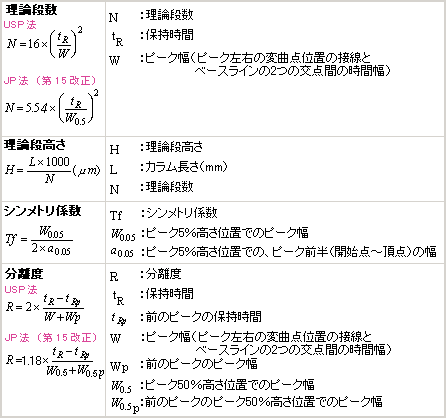

Q: 各種カラムパフォーマンス(理論段数,理論段高さ,シンメトリ係数,分離度)を計算したい

-

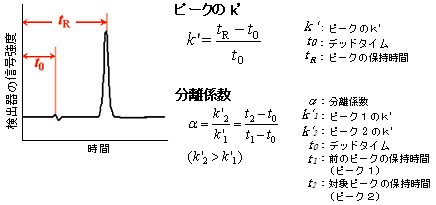

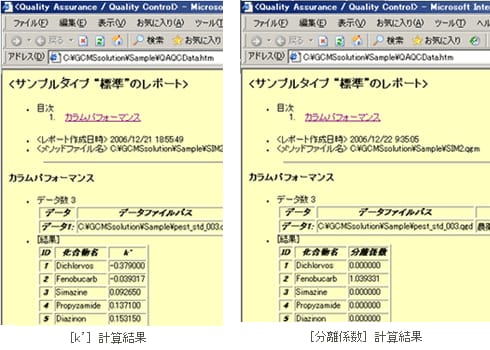

Q: k′,分離係数を計算したい

-

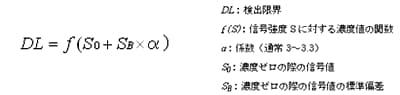

Q: 検出限界(DL)を計算したい

-

Q: メソッドの検出限界(MDL),検出限界(DL),定量限界(QL)を計算したい

-

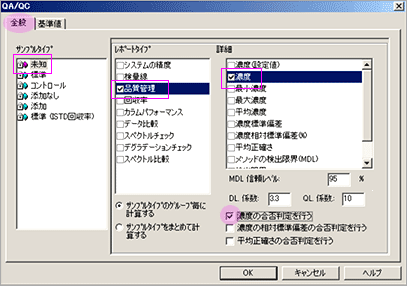

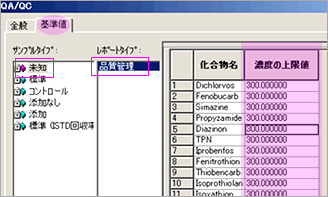

Q: 基準値(規制値)の合否判定をしたい

-

Q: スペクトルチェックを行いたい

-

Q: バッチ処理でスペクトルチェックを行いたい

-

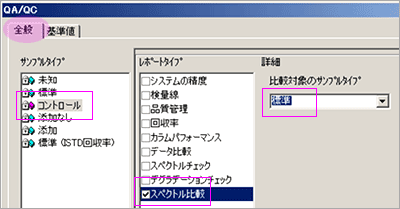

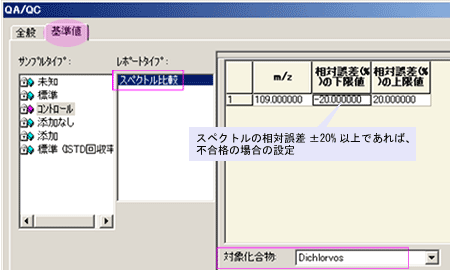

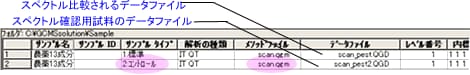

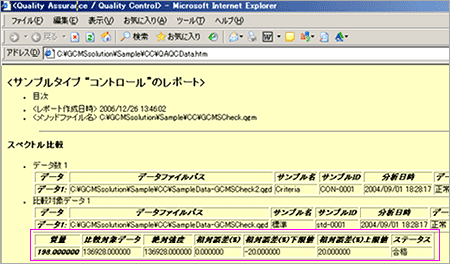

Q: スペクトル比較を行いたい

-

Q: 現在分析中のサンプルと,最後に分析した特定のサンプルタイプのデータを比較したい

-

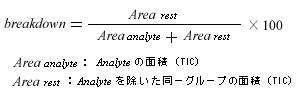

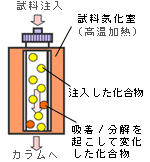

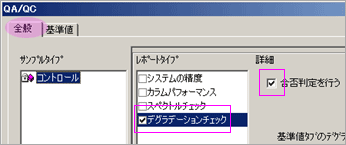

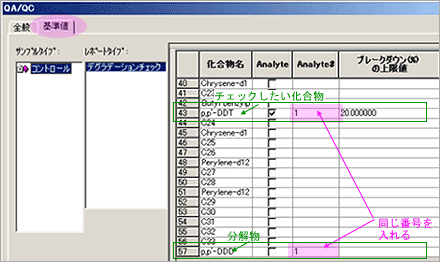

Q: デグラデーションチェックを行いたい

-

Q: バッチ処理でデグラデーションチェックを行いたい

-

Q: バッチアクションを設定したい

| Q: | 繰り返し精度(面積,高さ,保持時間)を計算したい(QA/QC)(お問い合わせ番号0901) | ||||||||||

| A: |

クロマトピークの面積,高さ,保持時間の繰り返し分析の再現性を調べることにより,分析システムの繰り返し精度を求めることができます。

|

| Q: | 検量線の直線性(相関係数)を計算したい(QA/QC)(お問い合わせ番号0902) | ||||||||||

| A: |

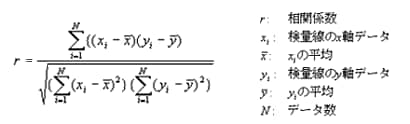

下記式により,検量線の相関係数を算出できます。  相関係数数式

|

| Q: | 添加量から回収率を計算したい(QA/QC)(お問い合わせ番号0903) | ||||||||||||

| A: |

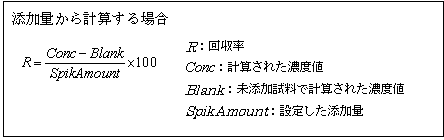

回収率を算出することで,前処理工程によって測定対象物がどの程度失われているか調べることができます。また,その標準偏差より,回収率のばらつきも調べられます。

|

||||||||||||

|

| Q: | 各種カラムパフォーマンス(理論段数,理論段高さ,シンメトリ係数,分離度)を計算したい(QA/QC)(お問い合わせ番号0907) | ||||||||||

| A: |

理論段数(カラム効率を数値化したもの),理論段高さ(カラムの長さと理論段数の比),シンメトリ係数(ピークの対称性を示す指標),分離度(隣り合った2つのピークの保持時間の差とピーク幅の平均の比)の計算式(USP法,JP第15改正)を以下に示します。

JP第14改正(Japanese Pharmacopoeia),EP(European Pharmacopoeia),BP(British Pharmacopoeia),DAB(German Pharmacopoeia)における計算式は説明資料で示しています。 注:定性処理のカラムパフォーマンスレポートは定性波形処理パラメータを用いて全TICを波形処理するのに対して,QA/QCのカラムパフォーマンスレポートが定量波形処理パラメータと化合物テーブルの設定を使用して波形処理行うので,両者の 結果が異なる場合があります。同じ結果を得る場合の注意点は,説明資料をご参考ください。 |

||||||||||

|

| Q: | k′,分離係数を計算したい(QA/QC)(お問い合わせ番号0908) | ||||||||

| A: |

k′とは固定相中と移動相中の試料の質量(モル数)の比で,質量分布比あるいは容量比とも呼ばれます。 目的成分の保持値をカラム中の移動相体積の倍数で表現したもので,保持時間と異なり流速の影響を受けない保持指標となります。 2つの物質のk′の比を分離係数といいます。 k′と分離係数は,以下の式で計算します(USP,JP,EMG/ EMG(50%),EP,BP,DAB)。

|

||||||||

|

注:定性処理のカラムパフォーマンス結果は定性波形処理パラメータを用いて全TICを波形処理するのに対して,QA/QCのカラムパフォーマンス結果が定量波形処理パラメータと化合物テーブルの設定を使用して波形処理行うので,両者の結果が異なる場合があります。同じ結果を得る場合の注意点は,説明資料をご参考ください。

|

| Q: | 検出限界(DL)を計算したい(QA/QC)(お問い合わせ番号0904) | ||||||||

| A: |

検出限界(DL:limit of detection, detection limit)とは「測定対象成分が検出できる最低の濃度または量」を意味し,これは「“ブランク”または“バックグラウンド”と有意に異なる信号強度を与える濃度または量」と言い換えることができます。 この“有意に異なる”という語句の解釈には諸説がありますが,IUPACの勧告では「ブランク値の標準偏差の3倍の信号が得られるような濃度または量」と定義されています。

QA/QC検出限界の計算は,メソッドで選択されている検量線の種類に係わらず,常に直線(最小自乗法)の検量線で計算されます。 指数,2次などの検量線でQA/QC検出限界は求められません。 |

||||||||

|

| Q: | メソッドの検出限界(MDL),検出限界(DL),定量限界(QL)を計算したい(お問い合わせ番号0906) | ||||||||

| A: |

メソッドの検出限界,検出限界,定量限界は以下の式で求めます。

QA/QC検出限界の計算は,メソッドで選択されている検量線の種類に係わらず,常に直線(最小自乗法)の検量線で計算されます。 指数,2次などの検量線でQA/QC検出限界は求められません。 |

||||||||

|

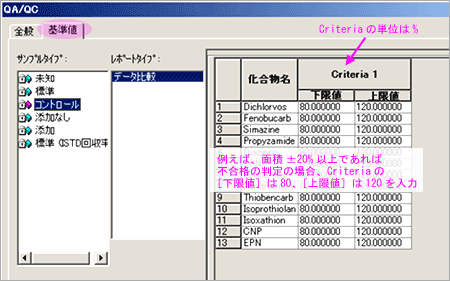

| Q: | 基準値(規制値)の合否判定をしたい(QA/QC)(お問い合わせ番号0905) | |||||||||||||||

| A: |

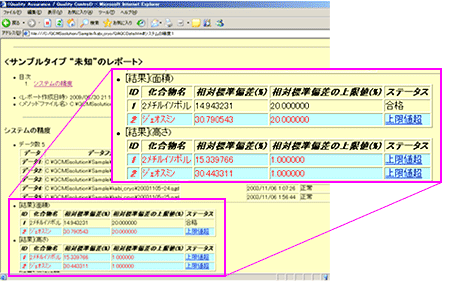

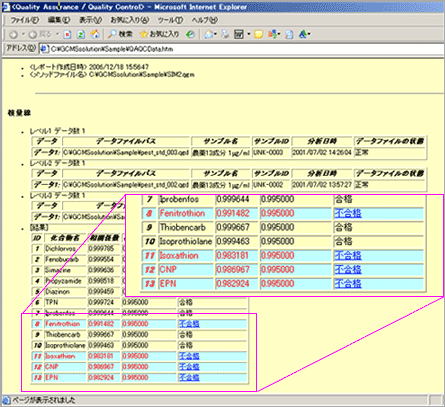

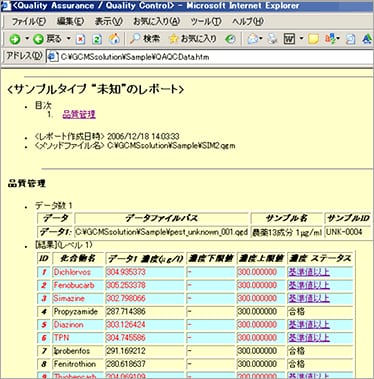

食品中残留農薬の分析や水道法での揮発性有機化合物の分析など,基準値(規制値)が決まっている化合物において基準値以上であるかどうかの合否判定が必要となることがありますが,QA/QC機能を使ってデータ収集後,自動で行うことができます。

|

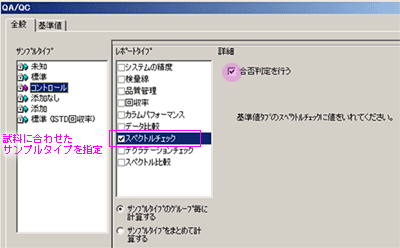

| Q: | スペクトルチェックを行いたい(QA/QC)(お問い合わせ番号0909) | ||||||||||||||

| A: |

|

||||||||||||||

|

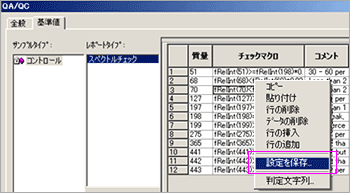

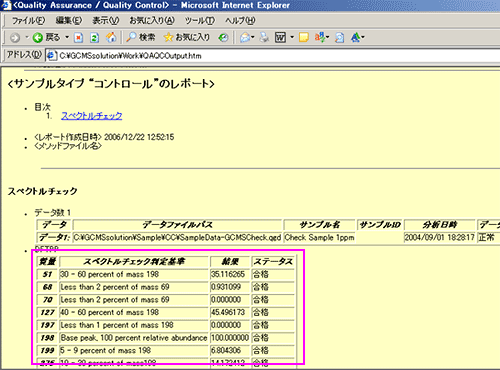

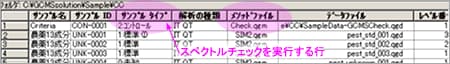

| Q: | バッチ処理でスペクトルチェックを行いたい(QA/QC)(お問い合わせ番号0910) | ||||||||||||||||

| A: |

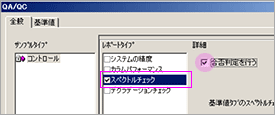

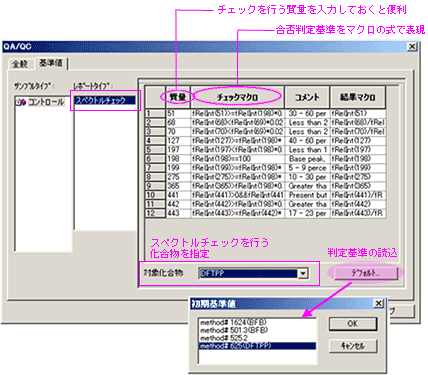

DFTPP(Decafluorotriphenylphosphine)を用いたバッチ処理によるスペクトルチェックの方法を紹介します。

|

||||||||||||||||

|

| Q: | スペクトル比較を行いたい(QA/QC)(お問い合わせ番号0914) | |||||||||||||

| A: |

現在のサンプルと,最後に行った特定のサンプルタイプのデータのスペクトルの強度を比較してそのずれをQA/QCレポートファイルに出力します。 ただし,比較する対象と同じQA/QCレポートファイルに出力する時のみ比較ができます。 FASSTで測定した場合は,スキャン(イベント1)のスペクトルを使用してスペクトルを比較します。

|

|||||||||||||

|

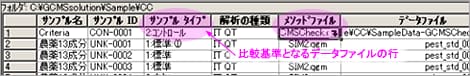

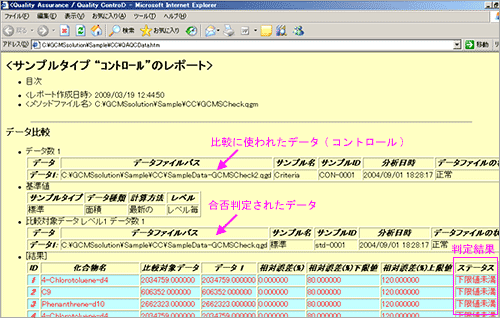

| Q: | これから分析するサンプルと,最後に分析した特定のサンプルタイプのデータを比較したい(QA/QC)(お問い合わせ番号0911) | ||||||||||||||||||||||||||

| A: |

現在分析中のサンプルと,最後に分析した特定のサンプルタイプのデータとを比較して,そのずれをQA/QCレポートファイルに出力できます。(ただし,比較する対象と同じQA/QCレポートファイルに出力する時のみ) |

||||||||||||||||||||||||||

|

| Q: | デグラデーションチェックを行いたい(QA/QC)(お問い合わせ番号0912) | |||||||||||

| A: |

|

|||||||||||

|

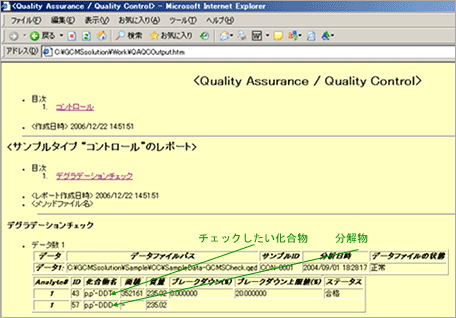

| Q: | バッチ処理でデグラデーションチェックを行いたい(QA/QC)(お問い合わせ番号0913) | ||||||||

| A: |

吸着分解確認用の標準試料を分析することで,自動的に試料気化室の状態を判断できるデグラデーションチェックは,バッチ処理でも行えます。

|

||||||||

|

![[QA/QC]画面](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig143.gif)

![[基準値]画面](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig144.gif)

![[バッチテーブル]](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig145.gif)

![[設定]画面](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig146.gif)

![[QA/QC]画面](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig149.gif)

![[基準値]画面](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig150.gif)

![[バッチテーブル]](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig151.gif)

![[化合物テーブル]画面](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig165.gif)

![[QA/QC]画面](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig166.gif)

![[基準値]画面](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig167.gif)

![[バッチテーブル]](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig178.gif)

![[定性処理パラメータ]画面([カラムパフォーマンスパラメータ]タブ)](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig193.gif)

![[QA/QC]画面(シンメトリ係数を求める場合)](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig190.gif)

![[基準値]画面](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig191.gif)

![[シンメトリ係数]計算結果](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig192.gif)

![[定性処理パラメータ]画面([カラムパフォーマンスパラメータ]タブ)](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig207.gif)

![[QA/QC]画面(k′を求める場合)](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig208.gif)

![[QA/QC]画面](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig158.gif)

![[検出限界]計算結果](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig159.gif)

![[QA/QC]画面](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig187.gif)

![[メソッドの検出限界/ 検出限界/定量限界]計算結果](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig188.gif)

![[QA/QC]全般タブ画面](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig226.gif)

![[基準値]タブ画面](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig227.gif)

![[バッチテーブル]](/sites/an.shimadzu.co.jp/files/ckeditor/gcms/support/faq/gcmssol/fig219.gif)