定量関連操作

-

Q: 定量グラフでピークの手動波形処理をしたい①

-

Q: 定量グラフでピークの手動波形処理をしたい②(キーボードとマウス操作の組み合わせ)

-

Q: 定量グラフでピークの手動同定をしたい①

-

Q: 定量グラフでピークの手動同定をしたい②(キーボードとマウス操作の組み合わせ)

-

Q: 検量線画面でピークの手動波形処理をしたい①

-

Q: 検量線画面でピークの手動波形処理をしたい②(キーボードとマウス操作の組み合わせ)

-

Q: 検量線画面でピークの手動同定をしたい①

-

Q: 検量線画面でピークの手動同定をしたい②(キーボードとマウス操作の組み合わせ)

-

Q: 同定結果を削除したい①

-

Q: 同定結果を削除したい②(キーボードとマウス操作の組み合わせ)

-

Q: 内部標準法で定量したい

-

Q: 標準添加法で定量したい

-

Q: 特定の検量点を除いた検量線を作成したい(化合物毎に検量点数を変更したい)

-

Q: 回収率を計算したい(添加量の設定と回収率の計算)

-

Q: 複数の化合物の合計値を計算したい(グルーピング)

-

Q: 定量波形処理でピークのスムージングを行いたい

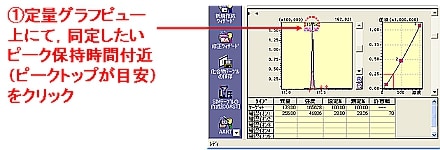

| Q: | 定量グラフでピークの手動同定をしたい①(お問い合わせ番号0507) | |||||||||||||

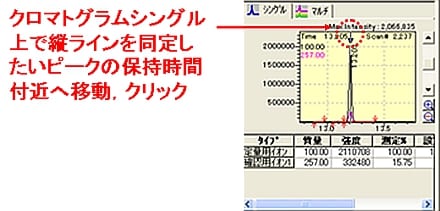

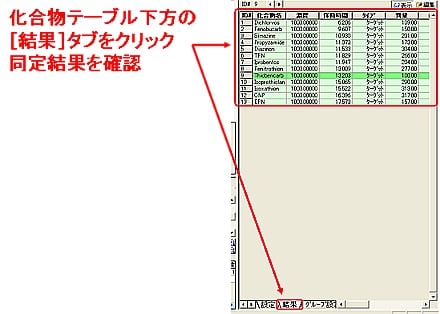

| A: | 定量波形処理により,自動的に検出されたピークが誤って検出された場合や,ピークが隣接しており,保持時間の調整による修正が困難な場合などにおいて,手動同定を行います。 (参考:検量線画面でピークの手動同定をしたい①(お問い合わせ番号0509))

|

|||||||||||||

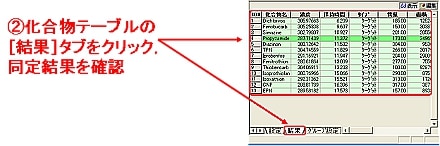

| Q: | 定量グラフでピークの手動同定をしたい②(キーボードとマウス操作の組み合わせ)(お問い合わせ番号0508) | ||||||||||||||||||

| A: | ここでは,キーボードとマウスを活用した手動同定の方法についてご紹介します。 (参考:検量線画面でピークの手動同定をしたい②(キーボードとマウスの組み合わせ)(お問い合わせ番号0510))

|

||||||||||||||||||

| Q: | 検量線画面でピークの手動同定をしたい①(お問い合わせ番号0509) | |||||||||||||||

| A: | ここでは検量線画面におけるピークの手動同定方法についてご紹介します(参考:定量グラフでピークの手動同定を実行したい①(お問い合わせ番号0507))

|

|||||||||||||||

| Q: | 検量線画面でピークの手動同定をしたい②(キーボードとマウスの組み合わせ)(お問い合わせ番号0510) | |||||||||||||||||||

| A: | ここでは,キーボードとマウスを活用した,検量線画面におけるピークの手動同定方法についてご紹介します。 (参考:定量グラフでピークの手動同定をしたい②(キーボードとマウス操作の組み合わせ)(お問い合わせ番号0508))

|

|||||||||||||||||||

| Q: | 検量線画面でピークの手動波形処理をしたい①(お問い合わせ番号0511) | ||||||||||||||||||

| A: | 微小な信号強度のピークに対し波形処理パラメータを初期値として自動波形処理を行い,処理がうまく行われなかった場合,手動波形処理を利用すると効果的です。 ここでは,検量線画面における未検出ピークを手動波形処理にて検出させる方法を紹介します(参考:定量グラフでピークの手動波形処理を実行したい① (お問い合わせ番号0513))。

|

||||||||||||||||||

| Q: | 検量線画面でピークの手動波形処理をしたい②(キーボードとマウスの組み合わせ)(お問い合わせ番号0512) | |||||||||||||||

| A: | 検量線画面におけるピークの手動波形処理方法の,別の方法をご紹介します(参考:定量グラフでピークの手動波形処理をしたい②(キーボードとマウスの組み合わせ) (お問い合わせ番号0514))。

|

|||||||||||||||

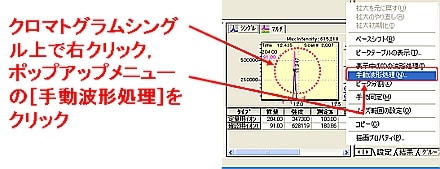

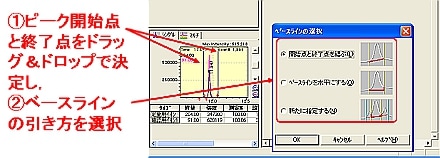

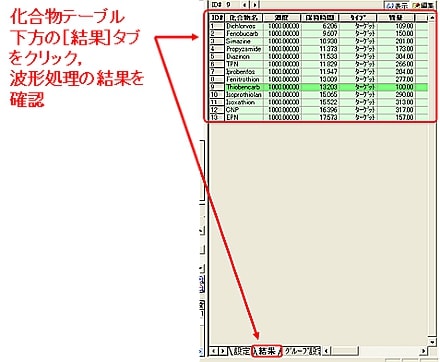

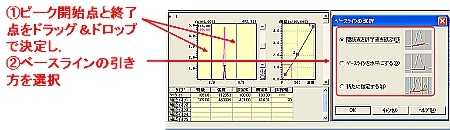

| Q: | 定量グラフでピークの手動波形処理を行う①(お問い合わせ番号0513) | |||||||||||||||

| A: | 微小な信号強度のピークに対し波形処理パラメータを初期値として自動波形処理を行い,処理がうまく行われなかった場合,手動波形処理を利用すると効果的です。 ここでは,定量グラフにおける未検出ピークを手動波形処理にて検出させる方法を紹介します(参考:検量線画面でピークの手動波形処理を実行したい① (お問い合わせ番号0511)。

|

|||||||||||||||

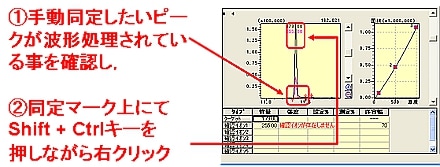

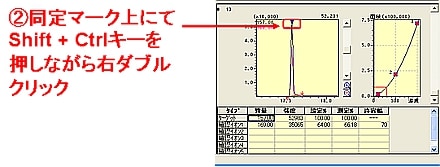

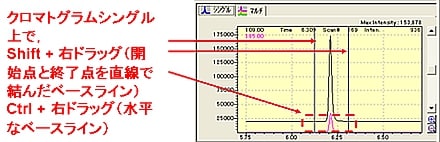

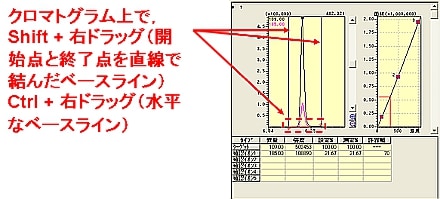

| Q: | 定量グラフでピークの手動波形処理をしたい②(キーボードとマウスの組み合わせ)(お問い合わせ番号0514) | |||||||||||||

| A: | 微小な信号強度のピークに対し波形処理パラメータを初期値として自動波形処理を行い,処理がうまく行われなかった場合,手動波形処理を利用すると効果的です。 ここでは,キーボードとマウスを活用した定量グラフにおける未検出ピークを手動波形処理にて検出させる方法を紹介します。 (参考:検量線画面でピークの手動波形処理をしたい②(キーボードとマウスの組み合わせ)(お問い合わせ番号0512))

|

|||||||||||||

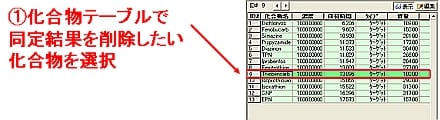

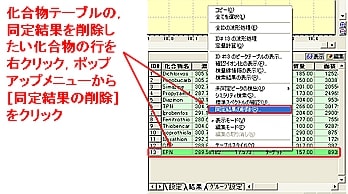

| Q: | 同定結果を削除したい①(お問い合わせ番号0516) | ||||||||

| A: |

自動波形処理を行った結果,処理がうまく行われず,誤ったピークが目的化合物として同定された場合,同定結果を削除することも可能です。

|

||||||||

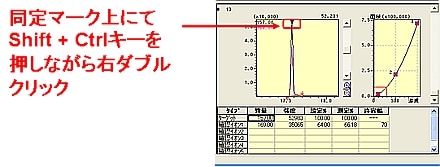

| Q: | 同定結果を削除したい②(キーボードとマウスの組み合わせ)(お問い合わせ番号0515) | ||||||||

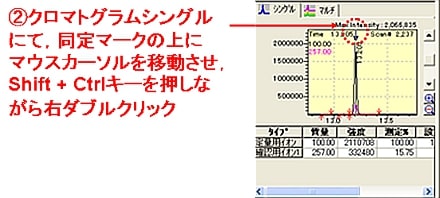

| A: | 自動波形処理を行った結果,処理がうまく行われず,誤ったピークが目的化合物として同定された場合,同定結果を削除することも可能です。 ここでは,キーボードとマウスを活用した同定結果の削除方法についてご紹介します。 ここでは,キーボードとマウスを活用した同定結果の削除方法についてご紹介します。 (参考:同定結果を削除したい①(お問い合わせ番号0516))

|

||||||||

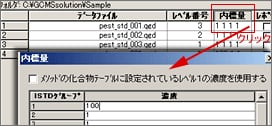

| Q: | 内部標準法で定量したい(お問い合わせ番号0501) | |||||||||||

| A: | まず,標準試料について目的ピークの内部標準ピークに対する相対感度と量比の検量線を作成します。これに未知試料のピークの面積比(高さ比)をあてはめることによって目的成分の定量値を求めます。

|

|||||||||||

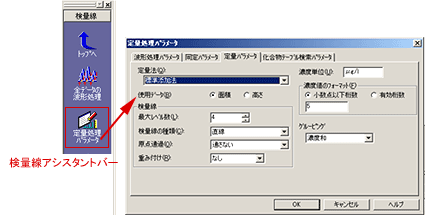

| Q: | 標準添加法で定量したい(お問い合わせ番号0502) | ||||||||||

| A: | 標準添加法では,何も添加していない原試料とともに既知量の被検成分を段階的に添加して分析し,横軸に被検成分の添加量を縦軸にピーク面積または高さをとった検量線を作成して,定量計算を行います。 GCMSsolutionでは,何も添加していない原試料も標準試料として取り扱い,その検量点をレベル1に固定しています。 以下の3点に注意し設定してください。 1.検量線作成のための検量点数は2点以上設定する。 2.検量線の種類は,原点を通らない一次直線(最小自乗法)を選択する。 3.レベル1の濃度は,0を設定する。

|

||||||||||

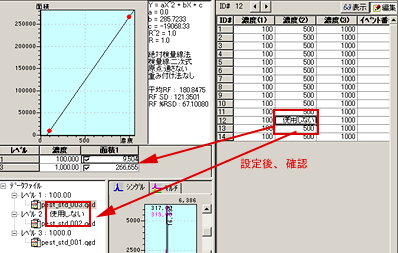

| Q: | 特定の検量点を除いた検量線を作成したい(化合物毎に検量点数を変更したい)(お問い合わせ番号0503) | |||||||||

| A: | 検量線を作成する時,濃度を設定されていない化合物は検量点として使用しません。これを利用して,ある化合物のある濃度のデータを検量点として使用しない設定ができます。

|

|||||||||

| Q: | 回収率を計算したい(添加量の設定と回収率の計算)(お問い合わせ番号0504) | ||||||||||

| A: |

|

||||||||||

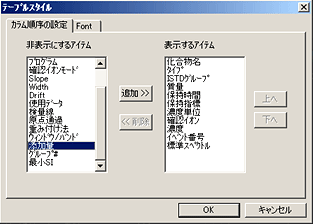

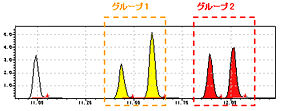

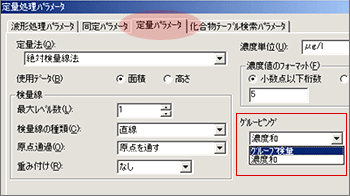

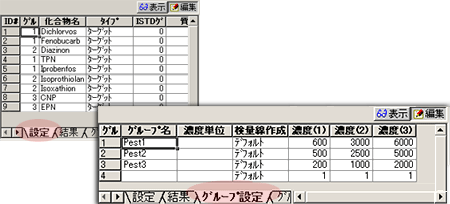

| Q: | 複数の化合物の合計値を計算したい(グルーピング)(お問い合わせ番号0505) | |||||||||||||||||

| A: | 同族体や異性体など同じタイプの化合物をとりまとめてグループ分けし,そのグループごとに含有率を求めることをグルーピングと呼びます。 総量規制の定量計算や同族体や異性体などが多い化合物をまとめて定量計算する場合に便利です。

GCMSsolutionでは,グルーピング方法として,グループ検量と濃度和から選択できます。

|

|||||||||||||||||

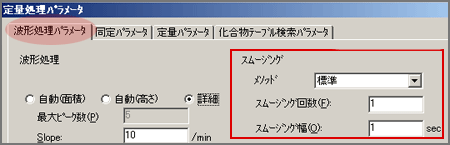

| Q: | 定量波形処理でピークのスムージングを行いたい(お問い合わせ番号0506) | |||||||

| A: | イベント時間を長く設定して分析を行うと,1つのピークを形成する点数が少なくなるためピーク形状が悪くなり再現性が得られない場合があります。 GCMSsolutionでは,移動平均法もしくはSavitzky-Golay法によりクロマトグラム自身をスムージングすることができます。

|

|||||||