液膜法

フーリエ変換赤外分光光度計(FTIR)には各種測定手法があります。今回は、主に液体を分析する際に用いられる液膜法について、セルの種類や窓板の選び方、正確な定量分析を行なう際のセルの厚さの求め方などの留意点をご紹介します。

1. セルの種類について

(1) 液体セル

液体の透過測定では,液体セル,液体用気密セル,固定セルの3種類のセルが用いられます。ここでは試料性状や分析目的によるセルの使い分けについてご説明します。

液体セルは,金属製のセルホルダ,窓板,スペーサ(スズ,鉛などの金属箔製やポリエチレン,フッ素樹脂などの樹脂製などがあります)から構成されており,4本のローレットネジの脱着により容易に分解、組み立てが可能です。

液体試料を1枚の窓板上に数滴滴下し,気泡が入らないように注意しながらもう1枚の窓板で挟み込みます。これにより2枚の窓板の間に液体試料の膜(液膜)ができるので,透過測定することで膜の厚さに応じた吸収強度の赤外スペクトルが得られます。試料の吸収強度が小さい場合には窓板の間にスペーサを挟むこともあります。このような分解可能なセルは窓板を洗浄することが容易なので,粘性のある試料や分解して洗浄しなければ汚れが落ちにくいような試料の測定に適しています。その反面,ネジによる固定が一定ではないために測定毎にセルの厚さが変わることから,定量分析には不向きと言えます。また挟んだ液体は徐々に揮発していきますので,揮発性が高い液体の測定には注意が必要です。その他,粉末を測定する手法である ヌジョールペースト法にも使用可能です。

(2) 液体用気密セル

Fig.2に液体用気密セルの外観図を示します。

このセルは各パーツを組み立てた後に注射器やスポイトを用いて試料を注入,排出可能な構造になっています。組み立て後に試料を注入するため,揮発性の高い液体の測定に適しています。また組み立てたまま使用する場合には,セルの厚さを一定に保てるために,定量分析に用いることもできます。

(3) 固定セル

Fig.3に固定セルの外観図を示します。

このセルは前もって液漏れのないように組み立てられており,測定者によって分解することはできません。このためにセルの厚さは一定に保持されることから,定量分析に適したセルと言えます。ただし,セルの厚さを変更することができないので,目的にあった厚さのセルを用意する必要があります。なお,液体用気密セルと同様に注射器などで試料を注入するため,揮発性液体の分析にも適しています。

2.窓板について

前述のように,まず測定目的に応じてセルの種類を決めた後,試料に合った窓板の選択が必要になります。ここでは各種窓板についてご説明します。

Table1に代表的な赤外透過用窓板の特性を示します。

| 材料名 | 透過波数域 cm-1(μm) |

屈折率 1000cm-1 |

水溶液 20℃ g/100g H2O |

透過率% (厚み) |

最高使用温度 (融点) |

硬度200g Knoop数 |

| KBr 臭化カリウム |

40,000~340 (0.25~29.4) |

1.52 | 65 | 90 (5mm) |

300 (730) |

7.0 <°00> |

| NaCl 塩化ナトリウム |

50,000~600 (0.2~16.6) |

1.49 | 36 | 90 (5mm) |

400 (801) |

18.2 <100> |

| KCl 塩化カリウム |

40,000~600 (0.25~20.0) |

1.46 | 34 | 90 (10mm) |

(776) | 9.3<°00> |

| CsI ヨウ化セシウム |

33,000~200 (0.3~50.0) |

1.74 | 44(0℃) | 90 (5mm) |

200 (621) |

- |

| KRS-5(TlBr-TlI) 臭化タリウム+ヨウ化タリウム |

16,600~250 (0.6~40.0) |

2.37 | 0.05 | 70 (2mm) |

200 (414) |

40.2 |

| ZnS 硫化亜鉛 |

10,000~725 (1.0~13.3) |

2.2 | 不溶 | 70 (1mm) |

300 (1180昇華) |

35.4 |

| ZnSe注1) セレン化亜鉛 |

10,000~550 (1.0~18.1) |

2.4 | 不溶 | 65 (1mm) |

350 (1700) |

25.0 |

| BaF2注2) フッ化バリウム |

50,000~770 (0.2~12.9) |

1.42 | 0.004 | 80 (1mm) |

500 (1280) |

82(500g) |

| CaF2 フッ化カルシウム |

50,000~1,100 (0.2~9.0) |

1.38 (2000cm-1) |

不溶 | 95 (3.6mm) |

900 (1402) |

158(500g) |

| Si シリコン |

8,000~560 (1.25~15.1) |

3.4 | 不溶 | 55 (2.5mm) |

300 (1420) |

1150 |

| Ge ゲルマニウム |

5,500~660 (1.8~16.6) |

4.0 | 不溶 | 50 (2mm) |

270 (938) |

24 |

| ダイヤモンド タイプⅡ | 40,000~125 (0.35~800) |

2.38 | 不溶 | 70 (1mm) |

(400) | 10 モース硬度 |

| SiO2(Fused Silica) 溶解石英(水晶) |

50,000~2,500 (0.20~40) |

1.42 (3000cm-1) |

不溶 | 85 (1mm) |

1710 軟化 |

500 |

注1) ZnSeは毒劇物取扱法による毒物(セレン化合物)です。取扱い,取引き,廃棄は同法に従って下さい。

ZnSeプリズムで強酸性の試料を測定すると有害なセレン化水素を発生することがあります。測定できる試料のpHは5~9です。

注2) BaF2は毒劇物取扱による毒物(バリウム化合物)です。取扱い,取引き,廃棄は同法に従って下さい。

KBr,NaClなどのアルカリハライド製窓板は,赤外透過率が高いという利点を持つ反面,水に溶けやすいことから,水を含んだ液体試料の測定には不向きです。それらの液体試料を測定すると窓板が曇る可能性があります。(曇った場合には,表面研磨が可能です。詳細はFTIR TALK LETTER Vol.14 Q&Aを参照下さい。)。水を含んだ液体試料を測定する場合には,KRS-5(臭化タリウムとヨウ化タリウムの混晶)やBaF2,CaF2などの窓板をご使用下さい。

また窓板を選択する際,測定したい波数範囲にも注意が必要です。日本薬局方準拠の確認試験においては,4000~ 400cm-1での測定が必須であるため,KBrもしくはKRS-5窓板を選択して下さい。

3. 曇った窓板を使用する場合の留意点

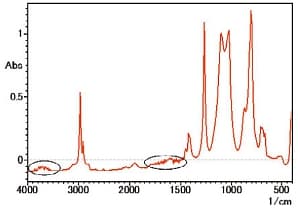

曇った窓板を使用すると,ベースラインの変動や微分形のノイズが見られることがあります。 Fig.4は,曇った2枚のKBr窓板を用いてバックグラウンド(BKG)測定を行った後,その窓板を使用して測定したシリコーンオイルの透過スペクトルです。

Fig.4では,ベースラインの吸光度値がゼロ以下になっており,さらに水蒸気の吸収領域(4000-3500cm-1および1800-1400cm-1付近)にノイズが見られます。窓板が曇っている(つまり,窓板表面に微小な凹凸がある)状態で測定を行なった場合,BKG測定時に2枚の窓板間で屈折率差による光の乱反射が起こります。一方,試料測定時は2枚の窓板で試料を挟むため屈折率差が小さくなり,乱反射が起き難くなります。そのためにBKG測定時に検出器に到達する光量は試料測定時の光量よりも少なくなり,結果としてベースラインの吸光度値がゼロ以下になります。

さらに,測定雰囲気に水蒸気が存在し,かつBKG測定時と試料測定時の光量の差が大きい場合には,水蒸気の吸収が相 殺されず,結果としてベースラインに微分形のノイズが見られることがあります。

この現象を回避するには,BKG測定時の窓板による光量の低下を極力小さくする必要があります。その方法として,以下 の2つが挙げられます。

①曇りのない窓板に交換する,もしくは曇った窓板を研磨する。

②窓板1枚のみでBKG測定を行ない,その後2枚の窓板で試料を挟んで測定する。

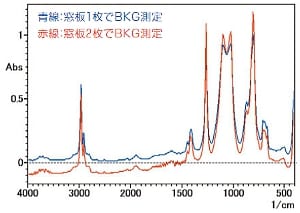

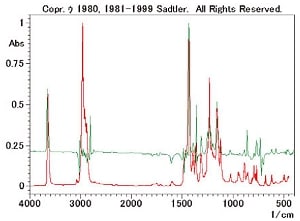

Fig.5に,BKG測定を曇った窓板1枚で行ない,その後シリコーンオイルを2枚の窓板で挟んで測定した透過スペクトルと,Fig.4の赤外スペクトルの重ね書きを示します。青線は窓板1枚のみで,赤線は2枚重ねてBKG測定を行なった結果です。

BKG測定を窓板1枚で行なうことにより,ベースラインの吸光度値がゼロ付近になり,更に水蒸気部分のノイズも軽減されます。

4. 定量分析における注意点-セルの厚さの求め方-

定量分析では,検量線作成用の濃度既知試料と未知試料の測定は同じセルで行ないます。これは使用するセルを一つにすることで厚さの違いによる影響を除去するためです。しかし,多数の未知試料を効率よく分析するために複数の固定セルを使用する場合や,液体用気密セルを組み立てなおして測定する必要がある場合など,セルの厚さを一定にできないこともあります。このような場合には,「吸光度値/セルの厚さ」を検量線の縦軸にとってセルの厚さで補正することで、異なるセルを用いた測定でも同じ検量線を使用することができます。

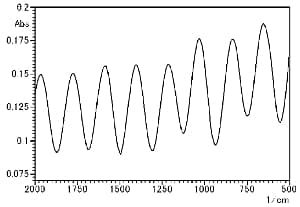

セルの厚さを正確に知るには,2枚の窓板の間で生じる干渉縞を利用する方法があります。

窓板の間の屈折率をn(通常、空のセルを用いて計算するためにn=1.0になります),入射角度をθとすると,セルの厚さdは以下の式(1)で与えられます。

& ここで、v1およびv2は干渉縞上の2つの波数(通常は山,もしくは谷を選択します),Δmはv1とv2の間の波の数です。

実際の測定の際は,FTIR本体試料室に何も入れない状態でBKG測定を行ない,その後,厚さを求めるセルを空の状態で試料室にセットして試料測定を行ないます。Fig.6は,セルの厚さ0.025mmと表記されているKBr固定セルを測定して得られた干渉縞です。

上記のスペクトルの適当な2波数を選択し(計算では2000cm-1および1000cm-1を選択),式(1)において屈折率n=1.0,入射角度θ=0を代入して計算を行ないました。この結果, セルの厚さは約0.027mmということが分かりました(表記数値とは8%の誤差)。

正確なセルの厚さを求める場合は干渉縞による計算方法が一般的に利用されています。

5. 分析事例

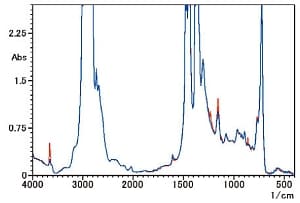

5-1. 鉱物油の劣化

鉱物油は,自動車産業や鉄鋼産業など様々な産業において機械油などとして使用されていますが,長期間使用された場合、 コンタミネーションや酸化劣化などによる品質低下が懸念されます。そこで通常は定期的な検査や交換が必要となります。

今回はセルの厚さ0.5mmの固定セル(窓板はKBr)を用いて使用前後の機械油の透過測定を行ない,両者の違いを調べました。

得られた透過スペクトルの重ね書きをFig.7に示します。赤線が使用前,青線が使用後の機械油の測定結果です。

5-2. バイオディーゼルの定量分析

バイオディーゼル燃料とは,油脂をメチルエステル化してグリセリンを取り除き,脂肪酸メチルエステル(Fatty Acid Methyl Ester, 頭文字をとってFAMEと略されます)に変換されたものです。欧州の規格(BS EN 14214:2003)1)では,自動車燃料と混合する場合のFAMEの上限は5%とされて おり,日本においてもこれに準じた規格2)になっています。

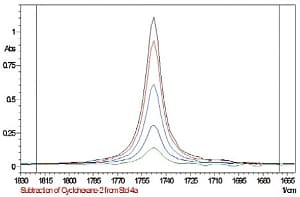

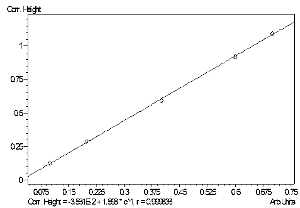

今回はBS EN 14078:20033)に基づいてFAME標準溶液を0.1~0.7%に希釈調製したものを透過法で測定しました。測定にはセルの厚さ0.5mmの固定セルを用いました。

得られた赤外スペクトルのカルボニル基のピーク高さを用いて検量線を作成しました。Fig.9にFAME標準試料のカルボニル基ピークを示します。また,Fig.10に得られた検量線を示します。相関係数は0.9998という良好な結果が得られています。

6. まとめ

今回ご説明した液膜法は,定性分析だけでなく,定量分析でも幅広く用いられていますが,測定目的,対象試料によって最適なセルの種類や窓板の材質,セルの厚さなどを選択して下さい。

参考文献

- ) Automotive fuels. Fatty acid methylesters (FAME) for diesel engines. Requirements and test methods

- )資源エネルギー庁HP:揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

http://www.enecho.meti.go.jp/info/event/data/077115 a.pdf - )Liquid petroleum products. Determination of fatty acid methyl esters (FAME) in middle distillates. Infrared spectroscopy method