赤外分光法とラマン分光法との違い

赤外分光法とラマン分光法は共に分子振動の情報を用いる振動分光法と呼ばれる分析手法です。いずれの手法も分子の構造解析や定量分析、そして、ライブラリや既存の スペクトルと比較することによる物質の同定に活用されています。

最初に、赤外分光法とラマン分光法との違いについて、使用する光(波長)の違いを基に説明します。

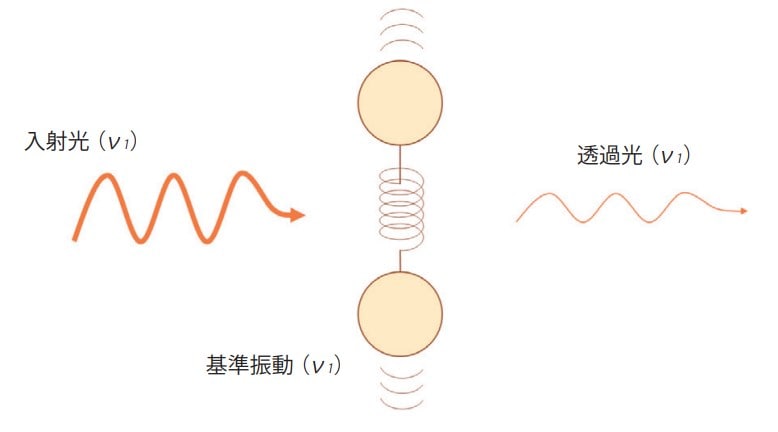

赤外分光法における、光と分子振動の関係を図1に示します。赤外分光法は分子の基準振動に相当するエネルギー(中赤外光)を試料に照射したときに生じる吸収から、分子構造を調べる方法です。試料に照射する光(入射光)と検出する光(透過光)は基本的には同じ周波数の光です。

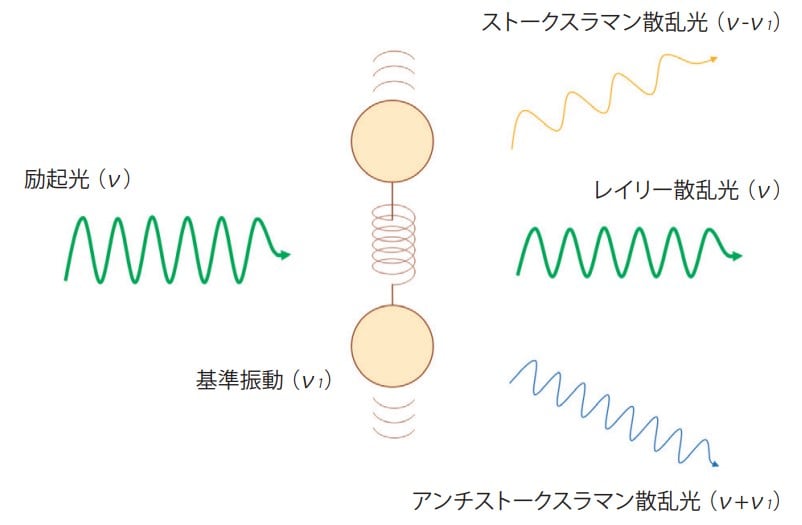

ラマン分光法における分子振動の関係を図2に示します。ラマン分光法は分子の基準振動を大きく上回るエネルギー(可視光、近赤外光など)を試料に照射したときに生じる散乱光のうち、ごく僅かに存在するラマン散乱光から分子構造を調べる方法です。ラマン分光法で検出するのは、励起光(ν)から分子の基準振動周波数分(ν1)を引いた周波数をもつ光(ν-ν1)で、ラマン散乱光と呼ばれます。

-

図 1 赤外吸収と分子振動の関係 -

図 2 ラマン散乱と分子振動の関係

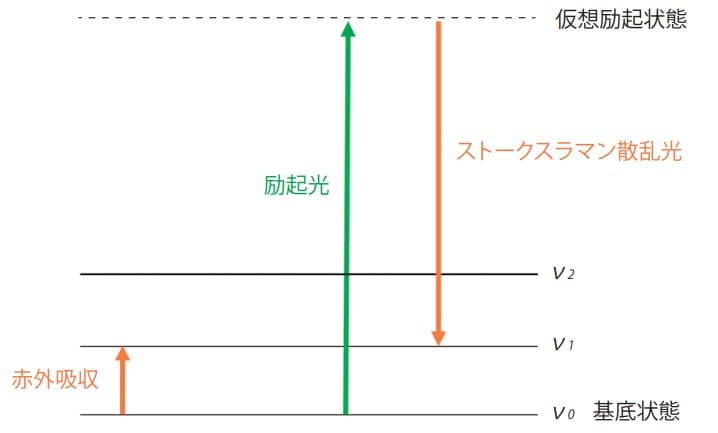

次に、赤外吸収とラマン散乱のエネルギー遷移の図を図3に示します。測定の原理は異なりますが、赤外分光法では横軸に波数を取ることで、ラマン分光法では横軸にラマンシフト(励起光とラマン散乱光との波数の差)を取ることで、それぞれ分子振動の情報を得ることができます。

図 3 赤外吸収とラマン散乱のエネルギー遷移

なお、赤外分光法とラマン分光法は、分光学的にそれぞれの光の吸収と散乱を用いる点でも違いがあります。

ラマン分光法と赤外分光法は同じ分子の振動を測定する分析手法ですが、検出できる分子振動の仕方(振動モード)に違いがあります。赤外分光法で検出できる振動モードを「赤外活性がある」と言い、ラマン分光法で検出できる振動モードを「ラマン活性がある」と言います*1,2)。一般的に、電場の偏りを伴う分子振動は赤外活性があり、体積変化を伴う分子振動はラマン活性があると言われています。

例えばCO2の対称伸縮振動は、体積変化を伴うためにラマン活性ですが、電場の偏りを伴わないため赤外は不活性となります。

一方、逆対称伸縮振動や変角振動は、体積変化を伴わず、電場の偏りを伴うためラマン不活性で赤外活性な振動となります。

以上のようにCO2のような対称中心を持つ分子の場合には、交互禁制律という赤外とラマン分光法の間に相補的な関係性が成り立ちます。

対称中心を持たない分子や高分子材料などは、基準振動が赤外・ラマンともに活性を持つことも多くありますが、選択律の違いから検出されるピークの位置や強度、形状が異なります。

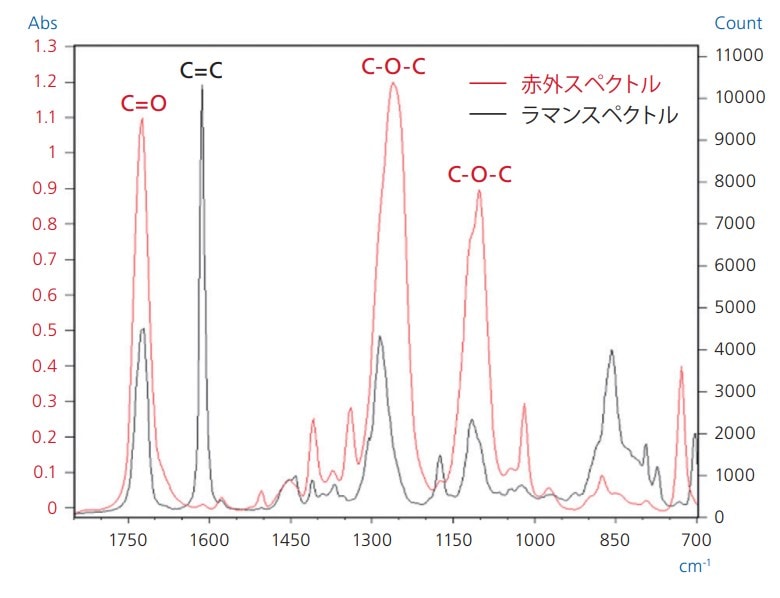

ここで、ポリエステルの赤外スペクトルとラマンスペクトルの重ね描きを図4に示します。

C=OやC-O-Cなど、異なる原子の結合は赤外スペクトルで相対的に強く検出されますが、C=Cのような同じ原子の結合はラマンスペクトルで強く検出されることがわかります。

図 4 ポリエステルの赤外スペクトルとラマンスペクトル

ラマン分光法と赤外分光法の比較について表1にまとめます。

| 赤外分光法 | ラマン分光法 |

|---|---|

| 赤外顕微鏡を使用すると10μm程度の大きさの試料まで測定することができる | ラマン顕微鏡を使用すると数μm程度の大きさの試料まで測定することができる |

| 透明素材(ガラスなど)は赤外光を吸収するので、容器内のサンプルを直接測定することができない | 透明素材(ガラスなど)は可視領域のレーザー光を吸収しないので、容器内のサンプルを直接分析できる |

| 中赤外領域では水の吸収が大きく出るため、水溶液の測定には制限がある | 赤外分光法に比べて水の影響を受けにくいため、水溶液の測定が行える |

| 試料の形態や濃度、測定目的により様々な測定手法を選択できる | 固体試料を直接測定できるので、薄くしたり、KBrなどで希釈する必要がない |

| スペクトルライブラリが豊富に用意されているため、物質の同定が容易である | スペクトルライブラリが少ないため、物質の同定が難しい |

| 赤外光はエネルギー的に弱い電磁波のため、測定中に試料を損傷することがほとんどない | レーザー光のエネルギーが高いため、測定中に試料を損傷することがある |

参考文献

- 長谷川健、尾崎幸洋、「分析化学実技シリーズ 機器分析編 2 赤外・ラマン分光分析」、共立出版(2020)

- 濵口宏夫、岩田耕一、「分光法シリーズ 第 1 巻 ラマン分光法」、講談社(2015)