茶柱

5月は新茶の季節ですね。

今日は早く研究室に着いたのでゆっくりお茶をいただいています。

あ,博士の湯飲みに茶柱が立っていますよ,珍しいー。

朝,茶柱が立つと何かいいことがあるかも知れませんよ!

でも,人に見られず飲み干さないといけないと聞くから,もう遅いか,ははは。

博士の湯飲みに茶柱が立ってる!

ところで どうして茶柱は希にしか立たないのでしょうか?

<湯飲みにお茶の茎が入るのが珍しい>

| 茶柱が立つにはまず湯飲み茶碗にお茶の茎が入らねば始まりません。 でも,普通は細かいお茶こしを使う場合が多いので湯飲み茶碗に茎が入りません。 急須にしても,研究室の急須の茶こし部分は磁器製で穴が大きく茎が通り抜けますが,最近の急須の茶こしは細かい金網が付いているものが多いようです。 さらに日常では,手軽なティーパックを利用したり,冷茶ではペットボトルのお茶もよく使うようになりましたよね。 確かに湯飲みに茎が入る機会が少ないですね。 |

研究室の急須の 茶こしは茎が通る |

最近は茶こしが 細かいので通らない |

流石にティーパックでは茎は出てこない |

<茎がお湯を適度に吸うタイミングにいただけるのが珍しい>

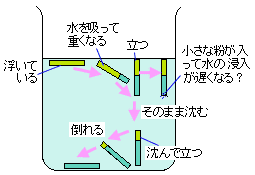

| 乾燥したお茶の茎は,穴がたくさん空いています(右:顕微鏡写真)ので,ここにお湯が浸入していきます。 お茶から茎ばかりを取り出して試し実験をしてみました(左下)。 お湯を注ぐと,最初のうちは浮いていますが,そのうち茎がお湯を吸い始めます。 一方が重くなると斜めになって,やがて水面に立ちます。 茶柱が立つ状態は,水より僅かに軽い状態になった場合です。 案外たくさん立ちました。 やがて立ったまま沈んでいき,一旦底に立ち,それからさらにお湯を吸って重くなって倒れていきました。 でも,お茶によって「立つ」までの時間は違うそうで,見るみる立つ場合もあれば,数時間掛かる場合もあるそうです。 おそらく乾燥度合や目の詰まり方が違うためだと思います。(十分乾燥した煎茶の茎茶は早くお湯を吸います) そうすると,急須から湯飲みに注いだときにタイミング良く茶柱が立つのを見るのはやっぱり貴重ですね。 ん? 博士が立ち始めた茎を集めて自分の濃いお茶に入れています(右下)。 曰く「こうすると割に長い間立ったままになるんじゃ。 おそらくお茶の粉が水の吸い込みをブロックしているからじゃなぁ」 もう,余計なことしなくていいから。。。 受け持ちの講義がそろそろ始まりますよ! |

茎断面(反射光)  茎断面(透過光) |

茎がゆっくり沈む過程で一旦「立つ」 |

沈み方の推測図 黄緑:空気を含む部分 青緑:お湯で満たされた部分 |

立ち始めた茎を集めてお茶にちゃぽん。 結構立ったまま長持ち(複数の茶柱が数時間立つことも。。) |