雪の結晶(2)

雪の結晶(1)に戻る

博士に雪の結晶を見せてもらうと・・・・綺麗な六角形をしていました。 五角形や八角形は無いそうです。

なぜ六角形なのか聞いてみました。

水蒸気を含む空気が上空で冷却され過飽和(空気へ水が溶ける濃度を超えた状態,温度低下で起こる)になると,ごく細かいちりなどをしんにしながら水分子は気体から凝結して固化することで氷のつぶが生まれます。

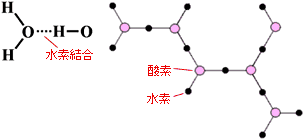

水分子が凝集していくときには,水素結合という引き合う力が働くのですが,縦方向にも平面方向にも成長していく可能性があります。 平面方向へ成長していくときには,酸素の周りの3つの水素が等価になって結合の角度が120度になり六角形の基本構造を作るようです。

水素結合って? 酸素や窒素の孤立電子(普段結合の手にならない電子)と水素が引き合う力です。 液体の水は低分子なのに沸点が高い理由は水素結合で弱く引き合っているためです。 また液体の水が氷になるとき体積が膨張するのは水素結合の影響で規則的に並ぶために小さな隙間ができるためです。

ちなみにHPLC(高速液体クロマトグラフ)を用いる分析条件開発やトラブルシューティングでは,目的成分と固定相の間の水素結合の影響を考慮しないと上手くいきません。

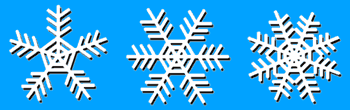

温度が-15℃前後で,湿度110以上(*)の条件が揃うと,氷は平面的に成長し,典型的な樹枝状(星状)六角形(六花)の結晶ができます。 そして落下中に水分子がこの結晶の樹枝に触れてさらに大きな結晶に成長していきます。 (*:氷に対する過飽和度)

なお湿度が同じでも温度が-12℃や-18℃の前後だと六角板になります。

他にも,-8℃だと針状,-20℃以下だと六角柱ができるなど,温度や湿度によって結晶の形が変わります。

結晶の形と 上空の温度や湿度との関係を 図に表したのは 中谷宇吉郎先生ですが,先生の「雪は天から送られた手紙である」という素敵なセリフはその”上空の様子が分かる”を指しています。

雪の結晶が落下していくときには成長することもあれば,途中の空気が温かいと溶けてお手紙が届かないこともあります。

|

||

|

||

| × 五角形は無し | ○ 基本は六角形 | × 八角形は無し |

雪の結晶は基本的には六角形! |

||

・・・最近の子供達は雪の結晶を五角形や八角形で書いてしまうことが結構あるようです。 科学的な観察をどんどん見せていきたいですよね。

なお雪は肉眼では白く見えますが無色透明です。 特定の可視光を吸収する訳ではなく光の反射で白く見えます。