お客様のご意見・ご要望のご紹介

亀田 豊 先生

千葉工業大学 創造工学部 都市環境工学科 教授 (ご所属・役職は2025年8月発行時)

2000 年代初頭より、米国ワシントン州ローランドおよびピュージェット湾周辺の河川において、ギンザケ(Oncorhynchus kisutch)の異常行動および大量死が確認される事例が報告されており、いわゆるUrban Runoff Mortality Syndrome(都市流出水死亡症候群)として注目されてきた[1]。その主因の一つとして、タイヤ由来粒子に含まれる抗酸化剤の酸化生成物であるN-(1,3-dimethylbutyl)-N-phenyl-p-phenylenediamine-quinone(6PPD-quinone, 以下6PPD-Q)が関与している可能性が、複数の研究により示唆されている[2]。このような背景から、Tire and Road Wear Particles(TRWPs:タイヤおよび道路摩耗由来粒子)の環境中濃度を的確に把握するためのモニタリングの重要性が急速に高まりつつある。現時点で比較的簡易な分析手法としては、路上塵、河川水、底質中に存在する目視・ピンセットで確認可能な黒色粒子を対象に、フーリエ変換赤外分光光度計(FTIR)の全反射減衰法(ATR 法)を用いて、化学的同定および定量を行う方法が挙げられる。しかしながら、この手法では100 µm未満の微細粒子の測定が困難であることに加え、タイヤの製造年次や製造企業により組成が大きく異なることから、標準ライブラリの整備が不十分であり、環境中におけるTRWPsの存在特性を網羅的に評価することは依然として困難である[3]。一方、国際標準化機構(ISO)においては、熱分解-ガスクロマトグラフ質量分析法(Py-GC/MS)を用いた分析手法が「技術仕様書(Technical Specifications)」として提案されている[4]。しかし、これは「標準法(Standard)」としての位置付けには至っていない。その理由として、試料中に含まれる夾雑物やTRWPsのカーボンブラック濃度、粒径等が燃焼効率および定量精度に与える影響に加え、タイヤのエラストマー組成の過剰な単純化が定量解析の精度低下を招く可能性があることが指摘されている[5, 6]。以上のような課題を踏まえ、TRWPsの環境中挙動を高精度に把握するには、既存手法に加え、新たな分析法の開発およびその妥当性の検証が必要とされている。また、6PPD-QはTRWPs以外の合成エラストマー製品にも使用されている可能性があるため、今後はTRWPs以外のエラストマー粒子についてもモニタリング対象とする必要があると考えられる。

本稿では、著者らが開発した顕微FTIRを用いた、底質中に存在する20 µm以上のTRWPsおよびエラストマー粒子の定性・定量分析手法を紹介するとともに、今後の課題および展望について論じる。

①概要および前処理

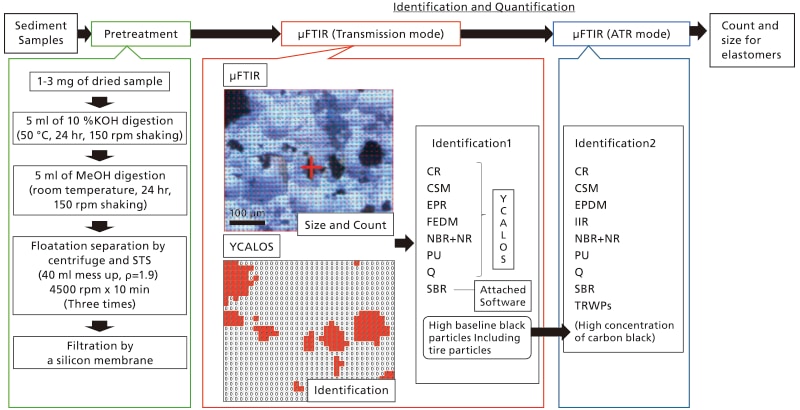

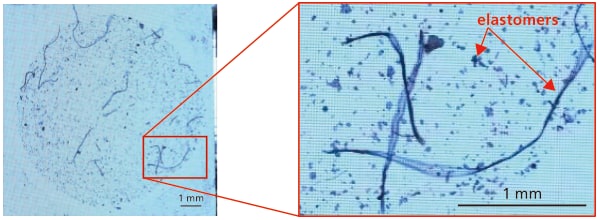

本研究室が開発した分析手法の概要を図1に示す。現在の分析対象は、以下の11種類のエラストマーである:クロロプレンゴム(CR)、クロロスルホン化ポリエチレンゴム(CSM)、エチレンプロピレンゴム(EPR)、テトラフルオロエチレンプロピレンゴム(FEDM)、ブチルゴム(IIR)、ニトリルゴム(NBR)、天然ゴム(NR)、ポリウレタンゴム(PU)、シリコーンゴム(Q)、スチレンブタジエンゴム(SBR)、およびタイヤ由来の微粒子(TRWPs)である。底質中に含まれるこれらの粒子を精確に分析するためには、測定対象以外の夾雑物質を除去する前処理工程が不可欠である。しかしながら、これに関する世界的に汎用的な手法は未だ確立されていない。そこで本研究では、先行して確立した20 µm以上のマイクロプラスチック分析手法の知見[7]を応用し、以下のような前処理プロセスを構築した。まず、有機性夾雑物質の除去を目的として、水酸化カリウムおよびメタノールを用いたアルカリ分解処理を行い、有機物を5 µm以下のサイズに分解・微細化した。次に、ポリタングステン酸ナトリウムを用いた高密度液による遠心分離により、底質中の細砂等の比重の大きい無機粒子を除去した。さらに、これらの処理工程を同一の遠沈管内で連続的に実施することにより、分析工程中のコンタミネーションリスクを低減した。前処理の最終段階では、5 µm孔径のシリコンメンブレンを用いてろ過を行い、対象外の夾雑物を効果的に除去した。図2には、前処理後に得られたシリコンメンブレン上の粒子の顕微鏡画像を示す。粒子は重なりなく良好に分散しており、ゴム以外の夾雑物はほとんど認められず、前処理手法の有効性が確認された。得られた検体については、顕微FTIRによるイメージング分析を行った。具体的には、30 µm×30 µmのアパーチャサイズ、15 µmのステップサイズで、2.5 mm×5 mmの領域を一括スキャンし、得られたIRスペクトルをスペクトルライブラリと照合することにより、各エラストマー種の同定を行った。

図1 底質中20 µm以上のエラストマー粒子およびタイヤ粒子に関する本研究室が開発した分析方法の概要

図2 前処理後の底質試料の顕微鏡写真

②スペクトルライブラリの作成

一般に、黒色のエラストマーやTRWPsには、他のゴム製品と比較して高濃度のカーボンブラックが含有されている。このため、透過法による赤外分光分析は困難であり、これらの材料の同定にはATR法が一般的に用いられている。その結果、透過法によるIRスペクトルのライブラリは十分に整備されていないのが現状である。一方、顕微FTIRによる透過法は、高速かつ広範囲の面積にわたるイメージング分析が可能であり、ピンセット等による操作が困難な数十µmサイズの微小粒子の分析に有効とされる。そこで本研究では、微小エラストマー粒子の同定を目的として、透過法に対応したエラストマー用標準スペクトルライブラリの構築を試みた。

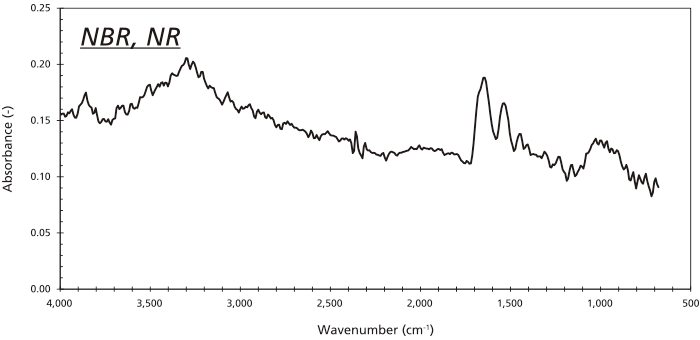

標準スペクトルの取得には、本研究室近隣の道路上で採取したゴム片および2種類の自動車用タイヤのトレッド部を試料とした。これらの試料をATR法で同定後、液体窒素による凍結と乳鉢での粉砕を施し、顕微FTIR透過法により微粒子のスペクトルを取得した。その結果、タイヤ由来粒子およびIIRを除く8種のエラストマーについて、20 ~ 200 µm未満の粒子においてエラストマー特有のIRスペクトルが得られた(図3 参照)。ただし、これらのスペクトルをJIS規格に準拠した透過法による標準スペクトル[8]と比較したところ、類似性の高いものもあれば低いものもあった。これは、環境中試料と標準試料との組成の差や劣化等の影響と考えられ、環境中試料のスペクトルの収集が重要であることが明らかとなった。以上の実験により、本研究における8種のエラストマーについては透過法による同定が可能であることが示唆され、得られたスペクトルを本分析法の標準スペクトルとして採用した。なお、NBRについては、赤外スペクトルにおいて2240 cm-1付近に現れるはずのC≡N伸縮振動由来の特徴的ピークが検出されず、NRと極めて類似したスペクトルを示した。そのため、本研究では、現時点においてNBRとNR を区別せず「NBR+NR」として分類している。ただし、2022年時点での世界生産量がNR:約1,457 万トン、NBR:約80 万トンであることを踏まえると、実際に同定された粒子の大部分はNRである可能性が高いと推察される。

図3 路上で採取したゴム片を微細化した粉末の透過法によるIRスペクトルの例

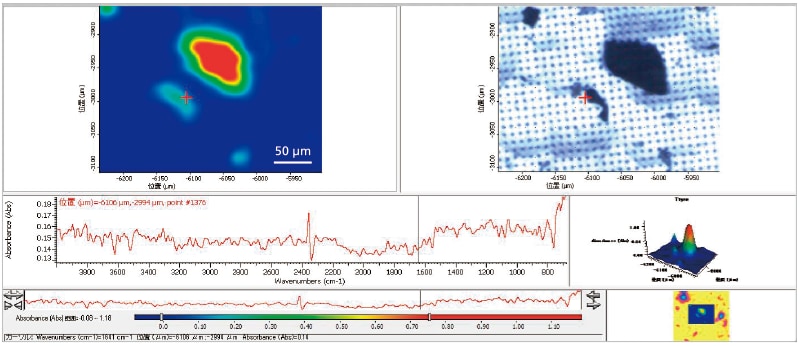

一方、自動車タイヤのトレッド部由来の微粉末試料に対して透過法を適用したところ、図4に示すように、20 µm程度の粒子であってもスペクトルのベースラインが0.1以上に上昇し、明瞭な吸収ピークの検出が困難であった。この原因として、カーボンブラックの高濃度含有が推定された。したがって、透過法による標準スペクトルの収集は困難であった。ただし、ATR法によるIRスペクトルについては、製造メーカーや製造年による若干の違いは報告されているものの[3]、本研究で収集した試料においても、TRWPs特有のATRスペクトルを安定して取得することが可能であった。以上より、本研究においてTRWPsの同定にはATR法によるIRスペクトルを標準スペクトルとして用い、透過法による標準スペクトルは使用しない方針とした。

図4 数十µmのサイズのタイヤトレッド粒子の顕微鏡画像および透過法によるIRスペクトル

③YCALOSによる同定定量

FTIRによるスペクトル同定は、一般的にマイクロプラスチックに対してはHit Quality Index(HQI)を指標として行われることが多い。しかし、環境中に存在するマイクロプラスチックやエラストマー粒子は、経時的な劣化によりカルボニル基に起因する新たな吸収ピークが現れたり、共存する夾雑物質由来のピークが重畳することにより、誤同定が生じやすいという問題がある。このため、HQIによる定量的な指標に加え、対象物質に特有な吸収帯(キーバンド)の有無やスペクトル形状を目視で確認する二重の同定プロセスが必要となる。このような煩雑な作業を軽減するため、本研究では、従来マイクロプラスチックの自動同定を目的として開発したExcelベースのマクロプログラム「YCALOS(You CAn LOok for microplasticS)」をエラストマー粒子の同定に適用した。YCALOSは、顕微FTIRによるイメージング測定またはスポット測定で得られたIRスペクトルに対し、ポリマー特有のキーバンドの存在、強度比、スペクトル形状などを基準として、標準スペクトルとの類似度を計算し、ユーザーが設定する同定精度に基づき対象粒子の分類およびコンター図の作成を可能とするものである。YCALOSを用いた環境試料中のMPsの同定結果は、従来のHQIに基づく機器付属ソフトウェアによる同定結果と比較して、検出粒子数が1~5倍多いという結果が得られており、その有効性が確認されている[9]。本研究における分析では、顕微FTIRイメージングにより取得した測定データをCSV形式に変換した後、これを前述のリファレンススペクトルと共にYCALOSに入力し、各エラストマーのコンター図を生成した。得られたコンター図をImageJソフトウェアにより解析し、粒子数および粒径分布を定量化した。また、YCALOSによる同定では分類されず、黒色でかつ明瞭な吸収ピークを持たない粒子が一部確認された。これらの粒子はいずれも透過スペクトルのベースラインが0.1以上に上昇しており、TRWPs由来の高濃度カーボンブラックによる光吸収あるいは厚さによる飽和現象が要因であると推定された。これを検証するため、当該粒子について顕微FTIRのATR法によるスペクトル測定を実施したところ、これらはTRWPsもしくは厚さの影響を受けたエラストマー粒子であることが確認された。

なお、SBRに関しては、特徴的なキーバンドが緩やかで広域にわたるため、YCALOSによる同定のみによる精度が低下する可能性があった。このため、SBRの同定に関しては、YCALOSに加えてFTIR装置付属の標準ソフトウェアも併用した。

以上の結果から、本研究における20 µm以上のエラストマー粒子の同定は、以下の二段階のプロセスにより実施した。まず、顕微FTIRイメージング測定結果に基づき、YCALOSおよび機器付属ソフトを用いて、TRWPsとIIRを除く8種類のエラストマー粒子およびベースライン上昇が認められるTRWPs候補粒子の合計9種類のコンター図を作成し、粒子数および粒子サイズを評価した。次に、TRWPs候補粒子に対してはATR法による再測定を行い、そのIRスペクトルに基づいて最終的なエラストマー種の同定を実施した。

④東京湾底質への適用

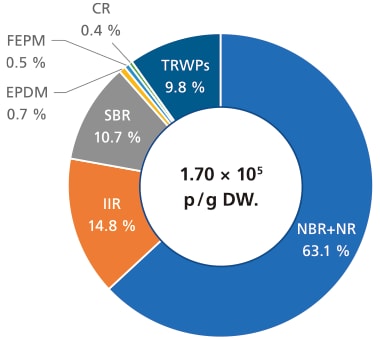

本分析手法を東京湾中央部付近の底質表層試料に適用した結果、図5に示すように、1.70×105個/g乾燥重量のエラストマー粒子が検出された。粒子組成の内訳は、NR+NBRが63.1 %と最も高く、次いでIIRが14.8 %、SBRが10.7 %であり、これら3種で全体の88.6 %を占めた。特に、IIRおよびSBR、次いでEPDMが合成ゴムの中で高い割合を示した点は、国内における合成ゴムの出荷実績[10]と類似した傾向を示していた。一方、TRWPsの推定濃度は全体の9.8 %を占める結果となった。東京湾の底質中におけるTRWPsおよびエラストマー粒子の濃度や組成に関する先行研究は極めて限られているため、今回の分析結果と既存の報告との直接的な比較は困難である。そこで、今回の粒子数濃度および粒子の短径・長径に加え、厚みを20 µmと仮定し、各粒子の体積および既知の比重から重量換算を行い、琵琶湖および淀川の底質中におけるPy-GC/MSによる結果[11]との比較を試みた。その結果、今回推定された全エラストマーの濃度は9,860 µg/g乾燥重量となり、Py-GC/MSによるTRWPs濃度最大値(4,600 μg/g乾燥重量)および平均値(770 μg/g乾燥重量)を上回った。また、TRWPs単独の推定濃度は1,770 µg/g乾燥重量であり、既往の報告の濃度範囲内に収まっていた。本分析法ではTRWPsに限定せず、各種エラストマーを網羅的に対象としているため、全エラストマー濃度は既往研究より高濃度を示したが、TRWPsに限った場合には既往と整合的な結果が得られた。このことから、本手法は既存研究との整合性を保ちつつ、より包括的な情報取得が可能であることが示唆された。また、仮にこれが正しい場合、TRWPs由来以外と考えられるカーボンブラック濃度の低いエラストマーが高濃度で存在し、Py-GC/MSによるTRWPs推定値に正の誤差を与える可能性が考えられた。

図5 東京湾 湾央付近の底質中エラストマー粒子濃度とその組成分析結果

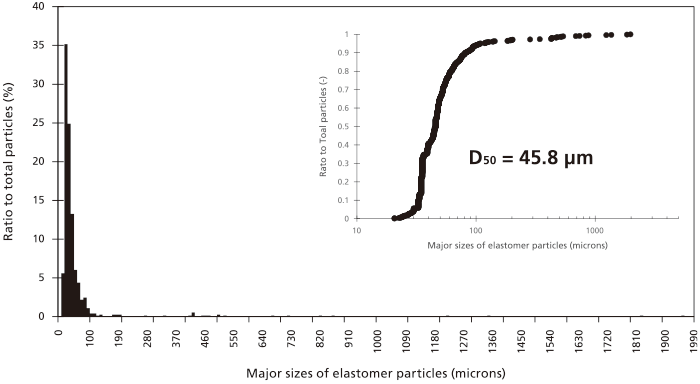

さらに、図6に示すように、本手法により得られた粒径分布から、エラストマー粒子のミディアン径は45.8 µmであり、これは多くの先行研究における対象粒子よりも著しく小さいことが明らかとなった。今後、同一試料に対してPy-GC/MSと本手法による比較分析を行うことで、両手法の適用限界や補完性についての知見が得られると期待される。

図6 東京湾 湾央付近の底質中エラストマーの粒径分布

本研究で提案した分析手法は、顕微FTIR の透過法を用いて微小なエラストマー粒子を同定・定量するという点で、従来の分析手法や常識とは異なるアプローチである。特に、黒色粒子においては透過法の適用が困難であるとされてきたが、今回の東京湾底質試料の測定においては、全検出粒子のうち90 %以上の黒色粒子が透過法による分析に成功した。

この理由として、顕微鏡観察により確認された通り、底質中の黒色粒子は灰色に見えるほど厚さが薄く、可視光および赤外線が透過可能な状態で存在していたことが挙げられる。一方で、降雨時の道路排水由来の試料のように、球状で厚みのある粒子が多数含まれる可能性が否定できない場合には、透過法による測定が困難となる可能性も否定できない。

加えて、本手法の運用には、高精度かつ対象エラストマーに対応したスペクトルライブラリおよび信頼性の高い同定アルゴリズムを備えたソフトウェアが不可欠である。しかしながら、本手法は前処理および測定手順が比較的簡便であることから、水環境試料に限らず、大気環境試料への展開が期待されるという利点も有している。

今後は、本手法を下水、道路塵埃、底質、生物体内試料といった水環境試料のみならず、大気浮遊粒子等への適用も進める予定である。これにより、本手法の適用限界や課題を明らかにしつつ、必要に応じて手法の改良を行うことで、環境中のエラストマー粒子の包括的な分析手法として確立を目指す予定である。