お客様のご意見・ご要望のご紹介

白石 誠司 先生

大阪大学大学院・基礎工学研究科・システム創成専攻 教授 (ご所属・役職は2011年4月発行時)

■1.はじめに

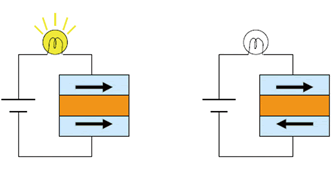

近年,分子材料を用いたスピントロニクスの研究が盛んになっている。スピントロニクスとは2007年にノーベル物理学賞がA.Fert,P.Gruenberg両博士に授与された分野であるが,簡単に述べると非磁性金属・無機半導体・分子などをスペーサーとして2つの強磁性材料の間に挟み,その強磁性電極の有する磁化(スピン)の向きで抵抗変化を生じさせることで様々な物性の開拓,また応用展開を目指そうという分野である。上記の効果を巨大磁気抵抗効果(Giant Magnetoresistance effect;GMR)[1,2]と呼び,図1に示すように強磁性材料で非磁性材料をサンドイッチした素子において,強磁性材料の磁化(スピン)の向きが平行であるときに抵抗が小さくなり,反平行である場合に抵抗が大きくなる効果を言う。強磁性電極のスピンの向きは外部磁場などで制御するが,このような素子を「スピンバルブ素子」といい,スピンの向きによって素子の伝導度が変化するので,この現象を「スピン依存伝導現象」と言う。

2つの強磁性材料(水色)で非磁性材料(橙色)が挟まれた構造の素子を考える。強磁性材料の磁化の向きが平行なら抵抗は小さくなり,反平行なら抵抗は大きくなる。

図1の非磁性材料の部分に分子を用いるのが「分子スピントロニクス」であり,金属スピントロニクス・無機半導体スピントロニクスについでスピントロニクス研究の第三極として注目されている。分子へのスピン注入によるスピントランジスタや量子計算素子などのbeyond CMOS的な新機能素子実現への期待が高まっているが,分子を単純にトンネル障壁層として用いた場合にも予想をこえる超巨大トンネル磁気抵抗効果(Tunnel Magnetoresistance effect; TMR)の発現[3,4]や,高次のco-tunneling効果[5],強磁性体のスピン偏極率の増大効果[6,7]など様々な興味深い物性が報告されている。

本稿では,筆者が2006年以来取り組んでいる分子スピントロニクス研究を対象に,スピン伝導膜評価に重要なFT-IR法を用いた評価を紹介しながら分子を介したスピン依存伝導現象について概説したい。

■2.分子ナノコンポジット膜

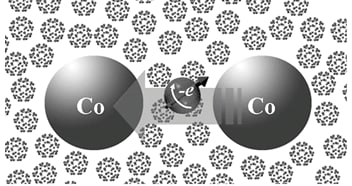

スピン伝導を介する分子ナノコンポジット膜は図2のような構造をしており,分子マトリクス中にコバルトのナノ粒子(直径0.5-3nm程度)がほぼ均一に分散した構造をしている。伝導スピンはコバルトナノ粒子間をトンネル伝導する。また,ナノコンポジット膜は分子材料とコバルトを共蒸着することで成長させる[8]。このような新奇な材料系を創出することで多様な環境下,広い温度領域で分子を介したスピン依存伝導現象の観測が可能となったことは強調しておきたい点である。

ここでは分子材料としてC60フラーレンを用いたものを示す。分子マトリクス材料としてはルブレン,トリス(8-キノリノラト)アルミニウム(Alq3),銅フタロシアニン(CuPc)など多様な分子材料を用いることが可能である。

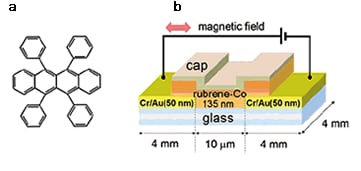

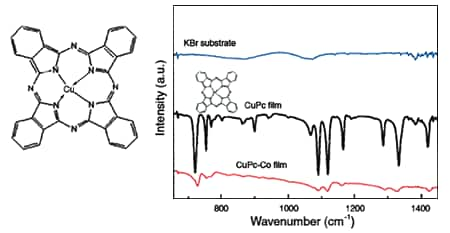

さてここで重要なのは,(1)共蒸着の際に分子材料が壊れずにその構造を維持できるか,(2)コバルトと分子の間で電荷移動などの現象が生じるか,の2点である。前者に関しては,分子が壊れた場合詳細な伝導や電子構造の変化に関する議論ができなくなるからであり,後者に関してはコバルトのスピン偏極率の変化との関連で評価が必要となる。本稿では,ルブレン(C42H28,分子構造は図3参照)[3]とCuPcに関する結果[9]を紹介する。

図3はルブレン=コバルトナノコンポジットスピン素子の概念図である。

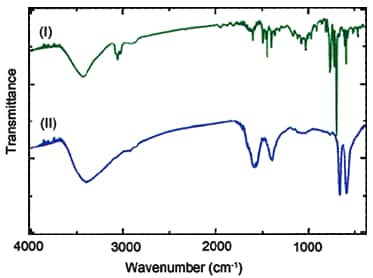

コバルトの粒径はSQUIDを用いたM-Hカーブの測定,それに基づく拡張ランジュヴァン関数によるfittingから0.5-2.0nmと見積もられた。ナノ粒子間の距離はほぼ1nm程度であり,ルブレン分子が1つ挟まれる程度の距離である。図4にルブレン=コバルトナノコンポジット膜のFT-IRスペクトルを示す。(I)は薄膜形状の試料からのスペクトル,(II)が薄膜を削り落としたのちKBrを用いてペレット状に加工した試料からのスペクトルである。測定は室温で行った。

3400cm-1付近の吸収はおそらく試料に含まれるH2Oの振動モードによる吸収と考えられる。スペクトル(I)で観測されるピークはルブレン粉末で観測される吸収ピーク[10]とよい一致を示しており,これが試料中のルブレンによるものと結論できる。即ち共蒸着によってルブレンはその分子構造をよく維持しており,壊れていないと結論することができる。一方690-770cm-1付近のピークがルブレンに特徴的なフェニル基からのモードでありルブレン単体のものと比較して低波数側にシフトしていることが観測されるが,これはルブレンのπ電子とコバルトのd電子との相互作用によると考えられる[11]。

同様の相互作用はCuPc=コバルトの系でも同様に観測される(図5)。ここで明らかなように,ナノコンポジット膜の場合CuPcのみの薄膜からのスペクトルと異なり,吸収スペクトルが広がり,また強度が弱くなるという特徴的な変化が観測される。これも分子とコバルトの間の電荷移動による相互作用の結果であると結論することができる[9]。

このような分子=コバルト間の相互作用によって期待されるのがコバルトの有するスピン偏極率の増大効果であり,理論的にはナノチューブのπ電子とコバルトのd電子間の相互作用によって通常30%程度のスピン偏極率が最大で86%まで増大することが予想されている[12]。我々のグループでは実験的に57Coスピンエコー法によってその数値までは見積もれないものの,増大効果そのものが存在することをはじめて確認した[6]。また,フラーレン=コバルトの系では原研のグループがXMCD法を用いてほぼ100%のスピン偏極率が実験的に観測されている[7]。

■3.磁気抵抗効果の観測

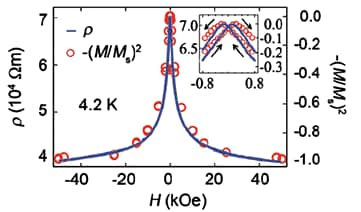

上記のスピン偏極率の増大効果によって期待できるのは高い磁気抵抗比の観測となる。そこで次に試みたのが磁気抵抗効果の観測である。図6が磁気抵抗効果の結果であり,4.2Kで最大で78%もの巨大トンネル磁気抵抗効果の発現を観測することに成功した[3]。

図中,実線は抵抗の外部磁場依存性,○はコバルト粒子の磁化(正確には飽和磁化で規格化された磁化の2乗)の外部磁場依存性である。両者がよく一致していることから,発現する磁気抵抗効果はコバルト由来のもの,即ち信頼性ある磁気抵抗効果の観測であることが結論できる。

図のinsetで示されているが,抵抗の磁場依存性にはヒステリシスが生じる。これは4.2Kでコバルトナノ粒子が強磁性的であることに起因する。また磁化と抵抗がよく一致することから,この現象が確実にコバルト粒子に起因する,ということも結論できる。この磁気抵抗効果は室温に至るまで発現することも系統的な実験から明らかとなっている[3,8]。

この78%という値はJulliereによる理論で予想される12%を大きく上回っており,これがスピン偏極率の増大効果によると考えられる。最近の研究ではこれ以外に高次のco-tunneling伝導による寄与も同様に重要な役割を果たしていることが明らかとなっている他[5],このナノコンポジット膜で新奇な磁気スイッチング効果が発現し,数十万から百万%もの磁気抵抗効果が観測されることも分かってきた[13]。このスイッチング効果は以前から存在が予想されていたが実験的に観測されたのはおそらく我々のグループによる実験が初めてであり分子スピントロニクスに新たな地平を切り拓くものとして注目されている。

■おわりに

本稿では分子ナノコンポジット膜という新しい材料系を用いた分子スピントロニクス研究の一端を紹介しながら,このような研究に必須である材料評価手法としてFT-IR法を用いた例を紹介した。材料研究・物性研究において,対象となる材料の正確な評価が極めて重要であることは述べるまでもないことである。FT-IR法やラマン分光法など,非破壊的手法による材料評価の重要性は今後も変わらないと思われるが,これらの評価手法によって新たな物性や新材料の開拓が益々進んでいくことを強く願っている。

謝辞:本稿で紹介した研究成果は大阪大学大学院基礎工学研究科・鈴木義茂教授,新庄輝也客員教授,水口将輝博士(現・東北大),野内亮博士(同),野崎隆行博士,仕幸英治博士,三輪真嗣君・草井悠さん・田邉真一君・畑中大樹君・唐振尭君・阪井裕孝君との共同研究によって遂行されました。ファンド面では旭硝子研究財団,JSTさきがけ研究,NEDO産業技術応用研究などの研究助成を受けています。この場を借りて御礼申し上げます。

参考文献

[1] G. Binasch, P. Gruberg, F. Saurenbach and W. Zinn, Phys. Rev. B 39, 4828 (1989).

[2] M.N. Baibich, J.M. Broto, A. Fert et al., Phys. Rev. Lett. 61, 2472 (1989).

[3] H. Kusai, M. Shiraishi et al., Chem. Phys. Lett. 448, 106 (2007).

[4] S. Sakai, K. Yakushiji, S. Mitani, K. Takanashi et al., Appl. Phys. Lett. 89, 113118 (2006).

[5] D. Hatanaka, M. Shiraishi et al., Phys. Rev. B 79, 235402 (2009).

[6] M. Shiraishi et al., Appl. Phys. Lett. 93, 053103 (2008).

[7] Y. Matsumoto et al., Chem. Phys. Lett. 470, 244 (2009).

[8] S. Miwa, M. Shiraishi et al., Jpn. J. Appl. Phys. 45, L717 (2006).

[9] Z. Tang, M. Shiraishi et al., Jpn. J. Appl. Phys. 49, 033002 (2010).

[10] http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/

[11] K. Bechamp et al., J. Phys. Chem. A 110, 6023 (2006).

[12] C-K. Yang et al., Phys. Rev. Lett. 90, 257203 (2003).

[13] Y. Sakai, E. Tamura, M. Shiraishi et al., submitted.