お客様のご意見・ご要望のご紹介

長谷川 健 先生

東京工業大学 大学院理工学研究科 (ご所属・役職は2008年9月発行時)

'薄膜'は現代の最先端技術を支える重要なキーワードのひとつである。しかし,その材質は金属・無機材料・有機分子集合系・高分子など多岐にわたり,また厚さのイメージもオングストロームからマイクロメーターまで5桁ほどの幅があり,一口に薄膜といっても人によって大きくイメージの異なる材料である。この小文で取り上げる薄膜は,ナノメータースケールの厚みをもつ有機薄膜である。これは脂肪酸を集合させたLangmuir-Blodgett(LB)膜でいえば,単分子膜一層(約2.5nm)から数十層程度の厚みを意味する。単分子膜は,1990年頃まではFT-IRを利用しても測定が困難だった領域の厚みである。分析技術の進歩とともに化学の研究対象が変わることはよくあることだが,単分子膜の構造解析は,まさに分光器の進歩によって可能になった研究分野といえる。

■赤外反射分光による界面化学の黎明期

赤外分光法を薄膜や表面吸着種の解析に適用しようという試みは,分散型の赤外分光器の時代からあり,1960年代に先見の明をもった研究報告が次々になされていて興味深い。薄膜の高感度測定法としては,金属基板上での反射測定による反射吸収(reflection-absorption; RA)法と,高屈折媒質と試料との界面での全反射現象を利用したattenuated total-reflection(ATR)法が代表的で,すでにこの頃から研究が始まっている。

RA法は,Greenlerが1966年にJ. Chem. Phys.誌に発表した論文1)があまりにも有名だが,S. A. FrancisというTexaco社の研究者が,それを遡ること10年も前に先鞭を付けている2)。パラジウムやニッケルの表面に化学吸着したCOの表面被覆率を,赤外の反射分光法で研究したもので,このときは入射角を45度にしている。しかし,3年後の1959年に,空気・膜・金属の3層系での光学計算により赤外吸収の増強効果についてFrancisらは厳密に計算し,入射角が大きくなるに連れて吸光度が大きくなることを計算から予測し,これを実験でも定量的に裏付けている3)。入射角を72度まで高くし,LB膜を利用したこの実験は,RA法による薄膜研究の文字通り幕開けで,"Infrared Spectra of Monolayers on Metal Mirrors"と題されたこの論文こそ,RA法の原点というべき論文である。

近年,赤外反射分光ならなんでもRA(RASやIRRASなどの変形用語も含む)法と呼ぶ混乱が見られるが,歴史的経緯を正しく読むと,反射面が金属の場合の反射分光法のみをRA法と呼ぶのが正しく,非金属表面での反射分光は,外部反射(external reflection; ER)法として区別する4)。この狭義のRA法では,界面に垂直な方向に大きな電場が生じ,界面に平行な電場は界面近傍ではほぼゼロになる。垂直透過法では,界面に平行な方向に電場が偏り,面に垂直な方向な電場ゼロとなるため,RA法と透過法は,互いに相補的な表面選択律をもつこととなる。そこで,同一の試料のRAおよび透過スペクトルを両方測定したいという発想は,この当時からすでにあった。しかし,金属面での透過測定はできないため,同一試料についてのRA法と透過法の同時測定はできないというジレンマがあり,筆者が2002年に発表した多角入射分解分光法(MAIRS・後述)の登場まで,不可能と考えられていた。

こうした想いを感じさせる研究として,入射光が透過する誘電体を試料とした場合の反射・透過の可視~近赤外領域での同時測定を報ずる論文が,1965年に早くも登場している5)。誘電体の反射スペクトルはRAスペクトルとは違い,非常に複雑なスペクトルになるためRA法の代わりになるわけではないが,同一試料について透過スペクトルと同時に測定したいという発想がよく現れている。この装置の肝は,試料室の手前にビームスプリッターを設けてあることである。これにより,試料を垂直透過した光は第一の検出器へ,試料から180度方向に跳ね返ってきた反射光は第二の検出器に導かれ,同一試料による透過・反射測定が実現する。実際に,誘電体多層薄膜コーティングされたガラス板を測定した結果,ほぼT+R=1が成り立つ見事な測定結果が得られている。ビームスプリッターを利用した180度方向の反射光の測定は,顕微ラマン分光器などで現在よく利用されているが,その原点はこの頃あったことになる。

基礎研究として,反射光学系による表面分析が本格的に研究されるようになったのは,FrancisとEllisonによる1959年の論文3)を契機として,日本では東北大学の末高洽先生らのグループが早くから着手した。GreenlerがRA法の最適条件として,p偏光による最適入射角88度を発表したのと同じ1966年に,末高先生はGreenlerの論文を早くも引用した論文を発表している6)。この論文は大学の紀要だが内容は優れていて,1966年5月の時点でGreenlerの研究は屈折率の異常分散を考慮していない点を看破し,バンド形のゆがみを固体物理の視点から論じているのは慧眼であると同時に,日本の科学研究力の底力を示しているようで,うれしい限りである。日本は,こういう分野に長けた国だったのである。このあたりまでは,分散型赤外分光器で行われた研究である。

■FT-IRによる最近の薄膜解析の話題

赤外分光器が分光素子を駆逐し,代わりにフーリエ変換分光法を取り入れてからは,スループットやS/Nが劇的に向上したため,超薄膜の測定に適した環境が整い始めた。しかし,筆者が修士の学生だった頃,高感度なRA法を組み合わせて使っても単分子膜の測定は困難で,Langmuir-Blodgett(LB)膜4)で言えば最低でも5層,できれば9層程度は累積しないと,細かいバンドを合理的に議論できるだけのS/Nの良いスペクトルが得られなかった。この頃のLB膜の研究が,積層膜についての研究に偏っているのは,分光器の感度に関する実験限界が影響している。

そのわずか数年後,ちょうど私が修士課程を終えた頃(1990年代前半),FT-IRの製造各社には技術的ブレークスルーが起こった。高精度な電子サーボ機構によるダイナミックアラインメントの実現である。この技術により,干渉計の動きの安定性は格段に向上し,分子密度の高い膜であれば,透過法でさえ一層のLB膜が簡単に測定できる状況に変わった。もはや薄膜のスペクトルの測定はできて当たり前という情況になり,分光手法の発展という視点から見れば幾分閉塞感を感ずることとなった。修士課程で,金属蒸着ATR法という薄膜の高感度測定法を初めて実現させて気をよくしていた筆者だったが7),この状況を見て博士での研究テーマを変える決意を固めたことを思い出す。研究の発展と行き詰まりは常に表裏一体である。

■ケモメトリックスが分光法を変える:MAIRS法の誕生

そんな頃,1990年代後半にアメリカでケモメトリックス8)のスペクトル解析への応用が一大ブームとなった。スペクトルはプロッターによるペン記録から,コンピュータメモリーへのデジタル出力へと変わったり,メモリーやパソコンの性能が格段に向上したりして,1990年頃に大型の計算機でやっていたような仕事が,ノートパソコンでこなせる時代となり,ケモメトリックスが分光学者にとっても身近なものになったためでもある。1998年のPittsburgh Conferenceでは,分光分野の発表の半数以上がケモメトリックス関連という異様な状況を目の当たりにして,日本の学会との状況の違いにショックと興奮を覚えた。とりわけ主成分分析法(PCA)8)を利用したFT-IRマッピング技術のHaalandによる講演は印象的で,この分野でなにかやらねばならないという気を強くして帰った。分光学のあらゆる側面で世界をリードしてきた日本だったが,このケモメトリックスだけは例外的に世界の潮流に完全に乗り遅れていたのである。

表面化学を最初に透過・RA法の組合せ法で経験を積んだ筆者は,二種類の基板を使わねばならないこの方法に,どこか克服しがたい限界をちょうどこの頃感じていた。そこで"進行方向に平行な電場振動を持つ仮想的な縦波光が使えたら,透過法でRAスペクトル相当の結果が得られるのに"という妄想を描くに至った。が,これがケモメトリックスのおかげで単なる妄想ではなくなったのである。こうして1960年頃からの課題であった"透過・RAスペクトルの同時測定"を可能にするMAIRS法9-13)の開発に着手した。タイミングとは,実に妙なものである。

■ MAIRS法に示される概念

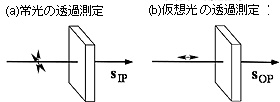

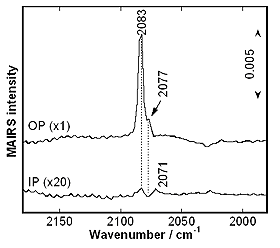

MAIRS法の測定概念は,図1に示すように,常光と仮想光を利用して,同じ光学系で膜面に平行・垂直な振動モードを測定しようという,一見酔狂なアイディアである。測定可能と仮定して,それぞれの透過光強度をSIPおよびSOPとおく。IPおよびOPは,測定する振動モードがそれぞれ膜面に平行および垂直を意味している。実際には,斜入射の透過光強度を測定し,その'一部'をケモメトリックスの基礎式であるCLS回帰式8)を利用してSIPおよびSOPに'翻訳'する。詳細はここでは述べないが,この部分的な翻訳という考え方が味噌である。この考え方は計測'物理'ではなく,一種の応用数学である。ちょうど実数軸を複素平面に拡張する際に,虚数軸という妙な名前の軸を追加したように,スペクトル測定にも仮想光という新たな計測次元を加えて,実際の薄膜試料が持つ構造異方性に迫ろうという概念を,具体化したものと言ってもよい。原理の詳細はいくつかの論文・総説9-13)で詳しく述べたので,わかりやすい結果をひとつだけ示す。図2は,水素終端化処理を施したSi(111)表面の赤外MAIRSスペクトルである14)。水素終端化によってできたSi-H結合の伸縮振動バンド(2083 cm-1)がOPスペクトルにのみ強く現れている。これは, Si-H結合が膜面に垂直な方向を向いているモデルとよく対応している。非金属界面でのこうしたスペクトルをRA法で測定することはできないし,ATRなどでも不可能である。 MAIRS法は,最近,可視領域にも拡張され15),新しい界面化学の芽が伸びつつあるところである。新しい次元を加えて考え方を拡げたことで,界面の吸収分光法に新たな展開が始まっている。

参考文献