アルキルスルホン酸と過塩素酸の使い分け

イオンペアクロマトグラフィー(IPC)は電荷を持った物質を分離する手法の一つで,酸や塩基の選択的分析法として,特に逆相クロマトグラフィーにおいて広く用いられています。ところが,IPCは分析条件を設定するのがやっかいだとか,良好な再現性が得られないといった言葉をよく耳にします。これは移動相に添加する対イオン(分析対象成分と反対の電荷を持ったイオン)の選択や使用条件に関する配慮が不十分なために生じる問題と思われます。そこで今回は,塩基や陽イオンのIPCでよく使用されるアルキルスルホン酸と過塩素酸を例にとり,それらの特性を考察した上で,どのような使い分けをしたらよいのかを概説します。

アルキルスルホン酸

アルキルスルホン酸は正電荷を持つ物質のIPCにおける代表的な対イオンで,通常,炭素数5~12のものがナトリウム塩として使用されています。一般に逆相イオンペアクロマトグラフィーの分離機構は,対象成分が対イオンとイオンペアを形成して固定相に取り込まれるというイオンペア分配過程と,対象成分が固定相に疎水吸着した対イオンとイオン相互作用して保持されるというイオン交換過程の,二つの過程によって説明されますが,アルキルスルホン酸の場合はイオン交換過程が主要な機構と考えられます。そのため,アルキルスルホン酸の炭素数が多いものほど成分保持の効果が大きくなりますし,1種類のアルキルスルホン酸で考えれば,移動相中の有機溶媒濃度が低いほど保持は強くなります(炭素数の多いアルキルスルホン酸を有機溶媒が非常に低い条件下で使用すれば疑似的なイオン交換モードとなり,一旦平衡に達すれば,対イオンを移動相に添加しなくても対象成分を保持させることができます)。

対イオンの濃度も成分保持に影響しますが,アルキルスルホン酸のような界面活性剤では濃度と保持挙動の間に独特の関係があります。 それを図1に示します。濃度が比較的低い領域では成分の保持が直線的に増大していきますが,ある濃度で飽和し(これをfold over pointと呼びます),それ以上では逆に低下してしまいます。これはアルキルスルホン酸がミセルを形成し,第2の疎水相が移動相中にできあがる結果と説明されています。したがって,IPCとして用いる対イオン濃度には限られた範囲があります。

図1.成分の保持に及ぼす対イオン濃度の影響

カラム;STR ODS-M,移動相;1-オクタンスルホン酸ナトリウムを含む10mMくえん酸(ナトリウム)緩衝液(pH4.6) / アセトニトリル = 5 / 1(v/v),流量;1.0mL/min,カラム温度;40℃,検出;280nm。

成分; ●;ドーパミン,○;エピネフリン,●;ノルエピネフリン

過塩素酸

過塩素酸(通常,ナトリウム塩として使用)は,アルキルスルホン酸と異なり,それ自体に疎水性がありませんのでイオン交換的な作用は期待できません。しかしながら,過塩素酸は大きなイオン半径を持つのでイオンペアを形成しやすく,したがって,IPCとしての分離機構はもっぱらイオンペア分配過程と考えられます。そのため,濃度と成分保持の間にはfold over pointなるものはなく,その濃度の増加に伴い,漸次的に保持が増大します。しかも,有機溶媒濃度に拘らず,成分保持の効果は一様に現れます。

ただし,過塩素酸による成分の保持は,イオンペア形成によって電荷が消失した際に現れる成分自身の疎水性に起因するため,成分によっては,適用できない場合があります。

対イオンの使い分け

こうした各対イオンの特性を踏まえ,実際に使用する上での使い分けについて触れてみます。これらの対イオンを用いたIPCの目的は,基本的には塩基や陽イオンの保持を強めることにありますが,ピークのテーリング(ODSなどのシリカゲルカラムにありがちな現象)を抑制するためにも使用されます。前者の目的には,アルキルスルホン酸の方が成分保持を広い範囲で制御できるので有利になります。一方,後者の目的では,過塩素酸の方が簡便で,しかもどのような成分に対しても応用できるので好ましいといえます。したがって,成分保持の点ではアルキルスルホン酸,テーリング抑制の点では過塩素酸,というように使い分けるのが一般的です。ただし,疎水性イオンが対象成分であるときにはアルキルスルホン酸も過塩素酸も大差がなくなります。

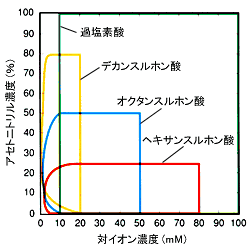

アルキルスルホン酸を用いる場合,その炭素数をいくらにするかを考える際には移動相中の有機溶媒濃度が極めて重要になります。有機溶媒濃度を固定した条件下で成分を一定の位置に溶出させるためには,炭素数の少ないものほど,その濃度を高くする必要があります。しかしながら,図1から分かるように,対イオン濃度には限界があり,有機溶媒濃度が高いときには炭素数の少ないものは使用できなくなります。それでは炭素数が多いものほど対イオンとして好ましいのかといえば,決してそうではなく,カラム平衡の点からみると逆に炭素数の少ないものの方が有利です。平衡に達するまでの時間は,有機溶媒濃度が低いほど,また対イオン濃度が低いほど長くなりますが,炭素数が多いアルキルスルホン酸を有機溶媒濃度が低い条件下で使用しようとすれば,当然低い濃度で用いることになりますので,カラムの安定化に相当の時間が必要になってきます。したがって,炭素数の選択には,予め有機溶媒濃度を決めておくことが大切です。図2に各対イオンの効果的な使用条件(対イオン濃度と有機溶媒濃度)の大まかな目安を示しますので,対イオンを選択する際の参考にしてください。

図2 イオンペアクロマトグラフィーにおいて効果が期待できるイオン濃度および有機溶媒(アセトニトリル)濃度範囲

赤;ヘキサンスルホン酸,青;オクタンスルホン酸,黄;デカンスルホン酸,緑;過塩素酸

有機溶媒濃度の設定

有機溶媒濃度の設定は,まず対象成分本来の疎水性を考慮して判断します。すなわち,成分が対イオンを含まない移動相でどの程度保持するかを考えることになります。例えば,IPCによって成分を10分に溶出させようとする場合,対イオンが含まれない状態では10分以内に溶出する移動相条件でなければならず,したがって,有機溶媒は,その状態での成分の保持時間が10分になる濃度を下限とし,それ以上の濃度に設定する必要があります。単に成分の保持を強めるという目的でIPCを用いるのであれば,それ以上の適当な濃度が選択できますが,疎水性が似通った成分どうしを分離する場合は,有機溶媒濃度が高くなるほど相対保持が小さくなりますので,濃度はできるだけ下限に近づける方が好ましくなります。また,塩基や陽イオンだけでなく,中性物質や酸も分析対象である場合は,それらを適当に保持させることができる濃度が上限となります。

(M.Ha)